Fue en el British Bar donde Alain Tanner decidió ambientar gran parte de su película En la ciudad blanca. En el film de los años ochenta, la dueña del bar alquila habitaciones en los pisos superiores. Paul, un mecánico naval suizo interpretado por Bruno Ganz, decide abandonar el barco en el que trabaja cuando este atraca en la capital lusa y se aloja en los altos del bar. La cinta de Tanner muestra una Lisboa a un mismo tiempo brumosa y luminosa, saturada de una blancura que invade las retinas de los espectadores, pero también cuenta la historia de este marinero suizo perdido en las tinieblas del Cais do Sodré. Cuando Paul entra por primera vez en el British Bar para beber una anodina cerveza, enseguida llama su atención el reloj colgado en la pared, con los números invertidos. Ese reloj existe, no es un elemento de atrezzo de la película. Según los dueños del bar lo dejó hace muchas décadas un marinero danés. Las manecillas avanzan en sentido contrario, pero como los números también están al revés, la hora siempre es la correcta. El reloj-cangrejo, como lo bautizó el escritor José Cardoso Pires, habitual del British y creador de un personaje mítico de la literatura portuguesa contemporánea: Sebastião Opus Night, militante del whisky y de la noche. Cuando miramos el reloj parece que el tiempo ha decidido retroceder, que el pasado se abalanza sobre nosotros sin remedio.

Durante varias décadas el espacio condensado entre la Rua Nova do Carvalho, la Rua de São Paulo y el puente elevado de la Rua do Alecrim conformó el Triángulo de las Bermudas de la noche lisboeta, un lugar plagado de tugurios en los que una vez que se entraba nunca se sabía si se iba a salir de ahí, un laberinto insondable como el que recorre el alcohol en nuestras venas, una Atlántida sustituta donde los marineros que regresaban de alta mar celebraban la vida junto a chaperos y prostitutas, algunas de ellas viejas, peludas, roídas, zarrapastrosas, desgastadas de tanto ejercer el eterno comercio del amor. Ahí iban siempre los marineros, en la evocación cíclica de la historia de Portugal, la que cantó Camões en Os Lusíadas cuando, de regreso de la India, Vasco da Gama y sus muchachos se dan un homenaje carnal con las ninfas en la evocadora ensoñación de la Ilha dos Amores. El preclaro Voltaire comparó esta isla imaginada por Camões no como un paraíso sino más bien como un prostíbulo de Rotterdam. Lo que no podía saber el pensador francés es que unos siglos más tarde marineros lusitanos y de otras latitudes iban a frecuentar el Roterdão Bar en el Cais do Sodré, así como otros bares con nombres de ciudades portuarias como Oslo, Copenhague o Liverpool. La topografía de estas calles se ha ido alterando con el paso de los años. Donde ahora se encuentra una de las discotecas de moda de los últimos años, el Musicbox, antes estaba el Texas Bar, inmortalizado en la gran pantalla por Wim Wenders en El estado de las cosas, ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia de 1982. En una de las escenas, Samuel Fuller interpreta a un viejo borracho que mientras bebe un bloody mary grita a las muchachas que lo observan “I wanna drink! I wanna drink!”.

Por las calles del Cais do Sodré también estuvo deambulando durante diez días en 1968 James Earl Ray, el asesino confeso de Martin Luther King, que permaneció dos meses fugado de la justicia norteamericana viajando por Canadá, Sudáfrica y Portugal, antes de ser detenido en el aeropuerto de Heathrow. Según las crónicas de la época de los reporteros del New York Times y de Life, Ray conoció en el Texas Bar a una prostituta llamada Maria, con la que se acostó tras pagarle 300 escudos. Al ser entrevistada, Maria contó a los periodistas que Ray le había parecido un tipo simpático y sin mucho dinero. Tras su detención, el FBI afirmó que durante los dos meses en fuga se había gastado más de 10.000 dólares.

Cuatro décadas más tarde, a principios del siglo XXI, el barrio agonizaba en las ruinas de su decadencia. Era, sin duda, el mejor lugar del mundo para beber. Franquear, por ejemplo, la puerta del Copenhagen era adentrarse en otra dimensión. La música, daba igual que fuera Carlos Paredes o Quim Barreiros, no sonaba sino que permanecía flotando en el ambiente como una nube de humo, distorsionada, lenta, tartamuda. Había una estrecha pista de baile en la que jamás vi a nadie bailar, y unos sofás roídos, casi despedazados, pensados para el retozo de los amantes. Una de las paredes estaba recubierta de espejos tan desgastados y turbios que era imposible reconocerse. Muchas veces, mientras bebía un brandymel, ese néctar, me angustiaba al ver que al fondo del espejo no era yo quien estaba bebiendo sino un desconocido que me había usurpado hasta el hígado.

Durante esa época me topé regularmente con uno de los personajes más increíbles que he conocido en mi vida, el poeta del Cais, llamado Jorge Mascarão. Un nombre raro en Portugal para un tipo que se dedicaba a celeminear por el barrio, casi siempre ebrio, eufórico o traspasado por una tristeza atroz, con las emociones permanentemente a flor de piel. Mascarão iba de bar en bar recitando poemas que tenía en la memoria o improvisaba y que, por lo que me contó una noche, jamás se molestó en trasladarlos a un papel. Eran en su mayoría, divertidas coplillas o sonetos de escarnio, muy en la línea de célebres poetas urbanos de antaño como António Ribeiro, O Chiado (siglo XVI) o Camões do Rossio (siglo XVIII). A veces, sin embargo, se ponía a declamar a viva voz tristes versos sobre el destino de los beodos universales. Derramamos tantas lágrimas juntos… Mascarão estaba obsesionado con el Roterdão Bar, que en esa época estaba cerrado de forma indefinida. Hasta llegó a componer una peripatética Elegia ao Roterdão, que recitó con la voz entrecortada y los ojos vidriosos. «Eu choro se o Roterdão está aberto», repetía una y otra vez. Según me contó en una ocasión, el sótano del Roterdão había alojado décadas atrás un bar griego clandestino. Recuerdo que pensé que era una invención suya, como helenista irredento que era. Tiempo después supe que Mascarão decía la verdad. Había existido un bar llamado Bouzoki en las catacumbas de aquel lugar, frecuentado por marineros griegos que se dedicaban a beber, bailar y romper platos. Pero Mascarão iba mucho más lejos, él estaba convencido de que aquel sótano era una tapadera y de que, o bien conducía al infierno o bien hasta el centro de la Tierra.

Una noche iba caminando por esas calles con un amigo y encontramos a Mascarão, que nos llevó de inmediato al Cais Bar, quizá el establecimiento más cutre de todos, con las paredes alicatadas, sillas y mesas baratas y mugrientas, cucarachas corriendo por el suelo iluminado por dos fluorescentes que no paraban de parpadear. Ahí se encontraba Dona Ana, una prostituta ya entrada en la cincuentena, con las carnes que se desbordaban por todos los pliegues de su blusa, medio desdentada y con voz ronca. Era la musa de Mascarão, la dama a la que dedicaba montones de sus mejores versos en una suerte de platonismo soez y obsceno. Tendrían que haber escuchado cómo hablaba de su coño. Puro amor.

El caso es que aquella noche era el cumpleaños de Dona Ana y para celebrarlo empezamos a brindar con aguardiente de madroño, una bebida de marineros apenas indicada para sobrevivir a un naufragio. Y mientras bebíamos, primero una botella y luego otra y luego otra, Dona Ana nos iba explicando la historia del marinero con el que se iba a casar, pero que partía para alta mar una y otra vez y al que en aquella altura todavía estaba esperando, una especie de rey Dom Sebastião, el Encubierto, ese rey que desapareció en la batalla de Alcazarquivir y que una mañana de nevoeiro tendrá que regresar a Portugal para instaurar el Quinto Imperio. Pues Dona Ana seguía esperando a su particular Dom Sebastião de los mares y, mientras tanto, hasta que él llegase se había ido emputeciendo, yéndose a la cama por unos cientos de escudos con algún cabrón o algún marinero o algún asesino, le daba igual, la vida cada vez le daba más igual, todo le sabía a semen, a sal, a espuma, hasta el día que se quedó embarazada y nunca supo si el bebé que llevaba dentro era de su marinero o de cualquier otro cliente, nunca lo supo, ni siquiera cuando nació la criatura, una niña preciosa, nos dijo Dona Ana con los ojos iluminados, una niña preciosa, repitió, la niña más hermosa, que no tenía padre y que tenía todos los padres del mundo, una niña cuya canción de cuna eran los gemidos de los hombres que se follaban a su madre, una niña que creció esquivando vómitos de borrachos mientras jugaba solitaria en las calles del Cais do Sodré, y que tuvo demasiada prisa para dejar de ser niña. Una mañana encontraron su cadáver adolescente en la Travessa do Cotovelo, víctima de una sobredosis de heroína. Mientras Dona Ana nos contaba la historia vi como Mascarão, que seguramente ya debía conocer aquella tragedia, sollozaba como si se tratara de su propia hija. Pero la niña seguía viva en los ojos muertos de su madre, que hablaba sin parar, diciéndonos que tenía que encontrar a su marinero y contarle que su hipotética hija ya había muerto, la niña más hermosa del mundo, volvió a decir Dona Ana, y mientras seguía hablando comprendí por qué aquella puta barata que hacía mamadas por diez euros y espanholas por veinte era la musa de Mascarão, la mujer cuyo cuerpo devastado había sido el vertedero de las angustias y las frustraciones de todos los hombres con los que se había acostado, una diosa estoica, el último atajo hacia el infierno, Dona Ana, que a pesar de todo reía mientras dos o tres cucarachas sobrevolaban nuestras cabezas y los fluorescentes seguían parpadeando y abríamos otra botella de aguardiente de madroño.

Yo lo encontraré, le dijo Mascarão a Dona Ana mirándola fijamente a los ojos, yo encontraré a tu marinero. Y salió del bar. Fue la última vez que vi a Mascarão.

***

El Cais do Sodré se abandona con misterio o con desolación, ebrio o resacoso. Quizás la única salida sea dirigirnos hacia el río y aplacar la sed de manera definitiva, ahogándonos. No es Lisboa un mal lugar para matarse. Miguel de Unamuno escribió en 1908 que tal vez el portugués fuera un pueblo suicida y añadió que la blandura (la célebre meiguice portuguesa) era una máscara. Camilo Castelo Branco, el escritor romántico que escribió un libro titulado O Vinho do Porto. Processo de uma bestialidade ingleza, se pegó un tiro en la sien derecha. Antero de Quental, con menos puntería, tuvo tiempo a dispararse dos veces en la boca. El neurasténico Manuel Laranjeira, amigo de Unamuno, se disparó en la cabeza. La poetisa Florbela Espanca se suicidó con una sobredosis de barbitúricos. Mário de Sá-Carneiro, amigo de Pessoa, se vistió de etiqueta antes de tomar una dosis estricnina no del todo bien calculada para el volumen de su oronda anatomía, que le hizo agonizar durante horas en un cuarto de un hotelucho de París antes de fallecer. Todos ellos fueron grandes figuras de la literatura portuguesa y nacieron o vivieron parte de su vida en la capital de Portugal, pero ninguno decidió matarse en Lisboa. Sí lo hizo un escritor menor como Luís de Montalvor, fundador de la mítica revista Orpheu junto a Sá-Carneiro y Pessoa. Montalvor se arrojó al Tajo con el coche en marcha acompañado de su familia. Nadie creyó que se tratara de un accidente. Antes había escrito: «el cielo vive en el mar».

Pessoa murió muchas veces a su manera. El único heterónimo suicida fue el Barão de Teive, un milimetrista del pensamiento que, en el único libro que escribió, explicó los meditados motivos de su suicidio.

En 1907, Clifford E. Geerdts, que había sido compañero de instituto de Pessoa cuando vivía en Durban (Sudáfrica), recibió una carta de un tal Dr. Faustino Antunes en la que este le anunciaba que el Sr. Fernando Pessoa había hecho explotar una casa de campo matándose a sí mismo y a otras muchas personas. Algunos críticos han visto en esta falsa escenificación del suicidio el punto de partida de toda la heteronimia pessoana. De algún modo, Pessoa tuvo que matarse para dejar paso a los otros que llevaba dentro de sí.

Sin embargo, la verdadera muerte de Pessoa no se produjo hasta 1935, víctima de una cirrosis hepática. El poeta optó por por un suicidio lento, dejó de vivir para simplemente beber la vida. Los devotos del gran fingidor no dudarán en acercarse petaca en mano hasta la puerta del Hospital de São Luis dos Franceses, donde Pessoa apuró hasta la última gota de vida, para rendirle un sentido homenaje y recordarán sus últimas palabras: «I know not what tomorrow will bring«.

No sabemos lo que nos deparará el futuro, pero sí sabemos que hoy seguiremos bebiendo. A veces es imposible seguir trazando una ruta en línea recta, y menos en una ciudad tan retorcida como esta. Tal vez lo mejor sea dejarnos guiar por nuestro olfato de bebedores y encontrar nuestro local y nuestra bebida preferida entre tantas que pudimos haber bebido: una jeropiga en el Crew Hassan, un imposible licor Beirão en el desparecido Bacalhoeiro, un Burnt Honeymoon en la Taberna Moderna, todas las variedades de vino de Oporto en el Pavilhão Chinês, un vaso de mezcal del maguey Chichicapa en la Taquería Pistola y Corazón, un absenta en el Loucos e Sonhadores, un Martínez en la sala secreta del speakeasy Red Frog, una botella de brandy Constantino a morro mientras recorremos una y otra vez el muro azul que rodea el perímetro del hospital psiquiátrico Júlio de Matos, un copón de amarguinha con hielo persiguiendo las notas de un saxo tenor en el Santiago Alquimista, un luso a la luz de lámparas fabricadas con botellas de alcohol en el Matiz Pombalina, un vino caliente colgados sobre el Tajo en la terraza del Noobai Café en el mirador de Santa Catarina, etc.

Actualmente este mirador tiene un restaurante temático llamado Pharmacia en el bello edificio que ocupa el Museo de la Farmacia. En él se sirven combinados de nombres estimulantes para bebedores hipocondríacos: ibuprofeno, LSD, omeprazol, placebo, oximetazolina o morphina son algunos de ellos. Hace años, sin embargo, las veladas en Santa Catarina se iniciaban lánguidamente en el Noobai o en el quiosco de la plaza, junto a la estatua de Adamastor. El gigante imaginado por Camões permanecía enfadado mientras los demás bebíamos y reíamos, con la mirada detenida sobre la desembocadura del Tajo. Después seguíamos hasta el muy cercano y bien escondido bar O Pai Tirano. Al regresar al mirador, ya de noche, era inevitable sumergirse en la nube de marihuana que envolvía al pobre Adamastor. Muchas veces pensé que por la mañana regresaría finalmente el rey Dom Sebastião, o su fantasma, pero mientras esperaba su aparición acababa juntándome con personajes de lo más variopinto. Una actriz, un vagabundo, un músico, un demente; gente simpatiquísima que te acompañaba hasta el fin de la noche. Cada cierto tiempo éramos asediados por farmacéuticos ambulantes que te vendían toda clase de pastillas sin receta. Había otros que suministraban brebajes sin nombre. Incluso una vez, ya de madrugada, uno de estos tipos nos vendió un pollo entero recién asado al carbón. Nunca supimos de dónde había salido el animal, dónde lo había cocinado. Pero cuando le dimos el primer mordisco alguien dijo: sabe a marihuana. Todos nos reímos, menos la estatua de Adamastor, que seguía con su rictus de enojo.

Nosotros, que no podemos permitirnos el sedentarismo ni el mal humor, tenemos que proseguir nuestra ruta. Tal vez a estas alturas al viajero etílico le apetezca visitar un museo. Los hay muy recomendables, como el Museu Nacional de Arte Antiga, donde se encuentra el tríptico pintado por El Bosco, Las tentaciones de San Antonio. En la esquina inferior derecha, el atormentado santo es acosado por unos demonios desnudos que sostienen una tabla con una jarra de vino. Venga a nosotros el infierno si en él hay una jarra de vino, pensé la primera vez que vi el cuadro.

Otra opción recomendable es ir a la menos conocida Fundación Arpad Szenes-Vieira da Silva y perderse en los laberintos geométricos que creó la pintora portuguesa. Algunos de sus cuadros son mejores que una buena borrachera. Pero si solo tienen tiempo para visitar un museo en la ciudad, yo les recomiendo, sin duda, que vayan a una de las tres sedes de la Garrafeira Nacional. La entrada es gratuita y podrán encontrar algunos de los mejores vinos y licores de Portugal. Si tienen por costumbre blanquear dinero o si, siendo moderadamente pobres, se encuentran por casualidad un par de billetes de quinientos euros dentro de la cartera, no lo duden ni un segundo y compren una botella de Bastardinho de Azeitão, un vino licoroso único de 30 años de envejecimiento en barrica. Pero no se lo beban de golpe. O sí, ¡qué demonios! Piensen que la uva de casta Bastardo con la que se producía este vino se cultivaba en viñas al sur del Tajo y que la última de esas viñas fue arrancada en 1983. Existe un proyecto para volver a plantar viñas de esa variedad, pero en el mejor de los casos, la producción de este vino raro no se dará hasta dentro de más de treinta años. Así que las botellas que aún quedan a la venta son los rescoldos de una uva desaparecida, la luz que permanece en el firmamento de una estrella ya extinguida.

En caso de no poder permitirse semejante lujo, una buena opción es adquirir una botella de Arrabidine, un digestivo con sabor a frutos silvestres de la sierra de Arrábida y cuya fórmula secreta se cree que fue inventada por los monjes de un recóndito convento en el siglo XVI.

Trepando hacia las colinas de la ciudad, atravesando el inevitable Bairro Alto, ese dédalo de callejuelas repletas de bares, tascas, tiendecitas y casas de fado que sigue siendo el lugar preferido por los lisboetas jóvenes y por los adolescentes tardíos para salir de marcha, llegamos al jardín de Príncipe Real. En él hay un cedro centenario de grueso tronco pero no muy alto. Sus ramas se han desparramado y ahora están sostenidas por una estructura de metal. El árbol parece un gigantesco pulpo cabeza abajo. Aquí rodó la última escena de su película póstuma el enfant terrible del cine portugués, João César Monteiro. Frente a la sobriedad y la sutileza del legendario Manoel de Oliveira, Monteiro surgió como una figura subversiva muy necesaria en la precaria industria del cine lusitano. Si hubiera nacido en Estados Unidos es probable que nadie hubiese oído hablar de Woody Allen. Pero este genio tuvo la feliz desgracia de nacer en Portugal.

Monteiro creó un personaje memorable, interpretado por él mismo a lo largo de un puñado de películas, que se llamaba João de Deus. Se trataba de una especie de trasunto sarcástico y bastardo de Jesucristo, un vagabundo con aires aristocráticos, un loco de manicomio que recitaba con pedantería a Bataille a la vez que coleccionaba pelos púbicos femeninos, un pobre diablo de figura enjuta y desgarbada que parodiaba al Nosferatu de Murnau, un vampiro que surgía del subsuelo lisboeta.

Monteiro desató una gran tormenta en el mundillo cultural cuando en el año 2000 rodó una adaptación de la Blancanieves de Robert Walser. Debido a problemas técnicos durante la filmación, la película finalmente se estrenó con la pantalla totalmente en negro y con la voz en off de los actores. Solamente en la parte final del metraje aparecen unos breves planos de un cielo azul con nubes. Durante el resto de la película es el espectador quien debe rellenar con su imaginación la pantalla oscura. Lo curioso es que la película se rodó con decorados y vestuario minuciosamente planeados y los actores no supieron durante el rodaje cual iba a ser el resultado final. La película, que participó en el Festival de Venecia, había recibido una subvención pública de 130 millones de escudos, lo que desató una controversia que Monteiro zanjó explicando que se trataba de un excelente film para invidentes.

En la escena final de su última película, titulada Vai e Vem, João César Monteiro está sentado en un banco a la sombra del cedro de Príncipe Real y habla con la ninfa Dafne que está subida en la copa del árbol. Confieso que antes de haber visto la película este ya era uno de mis rincones secretos para beber, solo o acompañado, en pareja o en trío. Suban al cedro, desenfunden la petaca y beban hasta que encuentren a su ninfa.

Muy cerca de ese lugar se encuentra el Largo de Rato. Desde ahí nos encaminaremos al jardín de Estrela. Hay que pasar junto al Cementerio Inglés, donde está enterrado Henry Fielding. El escritor británico viajó en barco en 1754 hasta la capital portuguesa a recomendación de los médicos que trataban sus múltiples dolencias -asma, gota, etc.- porque creían que el clima de Lisboa le resultaría beneficioso. Pero su salud estaba tan maltrecha que necesitaba muletas para andar y apenas dos meses después de su llegada falleció. La tumba de Fielding se encuentra en este calmo jardín parapetado tras gruesos muros de hormigón. Es un inesperado microcosmos británico repleto de cruces celtas, senderos bordeados de musgo, monolitos funerarios con símbolos masónicos, gatos esquivos y una vegetación tupida y frondosa que ofrece a todas horas sombra, abrigo y humedad. En el interior del cementerio se encuentra también la iglesia anglicana de St. George. En 1937 entró a trabajar como sirviente de la parroquia una joven y pobre aldeana procedente del norte de Portugal llamada Adelina Pires. Pronto se enamoró del conserje de la iglesia (que también era tallador de ataúdes), con quien se casó y tuvo tres hijos. Pasó el resto de sus días viviendo dentro del cementerio, en una de las casas de servicio, ocupándose de la limpieza de la iglesia y de las tumbas. La primera vez que quise visitar el cementerio me abrió el portón una vieja chiquita y enjuta. Era Adelina. Hablaba de manera acelerada y enérgica. Me preguntó qué quería. Le dije que quería visitar el cementerio. Al detectarme el acento extranjero me preguntó de dónde era. De Barcelona, le contesté. ¿Y qué hace un español en Portugal queriendo ver un cementerio inglés? No hay nada que ver aquí, váyase, me ordenó. Y mientras cerraba la puerta en mis narices iba mascullando «não faz sentido nenhum, não faz sentido…«

Al cabo de una semana decidí volver al cementerio y, para enfrentarme a Adelina, bebí antes de salir de casa media botella de macieira. Tras tocar el timbre volvió a aparecer ella. Me había preparado un discurso para tratar de convencerla a que me dejase entrar, pero al llegar ya lo había olvidado porque por el camino me había entretenido en media docena de bares. Pero esta vez ella me hizo pasar con amabilidad, sin necesidad de explicaciones y me preguntó en qué podía ayudarme. Luego me acompañó por el cementerio, que era su jardín, y me guió hasta la tumba de Fielding. Antes de despedirse de mí entró en la iglesia y un rato después salió con dos copas de whisky. Bebo una copita todos los días desde que llegué aquí, me contó. Yo también, a partir de hoy y en su honor, haré lo mismo, le prometí con solemnidad. Un tiempo después volví a ver a Adelina en un reportaje televisivo en el que el embajador británico le hacía entrega en nombre de la reina Isabel II de la medalla de la Orden del Imperio Británico, por sus setenta años de servicio en el cementerio. Estaba radiante y emocionada al recibir tal distinción a sus 97 años.

Adelina murió recién cumplidos los cien años y en la actualidad un grupo de voluntarios, entre los que figura su hijo Carlos, se ocupa de cuidar el recinto y abrir las puertas de la iglesia y del cementerio a los visitantes. Adelina ya no está, pero pueden ir a visitar el elegante túmulo de piedra blanca de Fielding. Saquen la petaca del bolsillo, den un buen trago y rememoren las palabras que un día escribió el inglés: «La sed enseña a todos los animales a beber, pero la embriaguez solo pertenece al hombre».

Subiendo un pequeño trecho más llegamos al barrio de Campo de Ourique, donde se encuentra la casa-museo Fernando Pessoa, que fue la última residencia del escritor hasta su fallecimiento en 1935. En realidad era la casa de su hermana, que le prestó uno de los cuartos donde poder seguir llevando su vida de escritor dipsómano hasta el final.

Los aviones que aterrizan en el aeropuerto de Portela sobrevuelan el barrio cada dos minutos, con una insistencia enfermiza. La pista de aterrizaje está tan cerca que los aviones vuelan bajo, demasiado bajo. Si uno se asoma hasta las cercanas torres de Amoreiras, el efecto óptico provoca que el ojo presienta la colisión de avión y edificio. Un 11-S cada dos minutos. Durante los meses que viví en un cuarto en Campo de Ourique tuve que habituarme a convivir con la presencia intermitente de los aviones. El ruido era soportable, pero no la sombra que su estela provocaba. Empezaba por un temblor. Después llegaba la sombra que engullía la habitación entera, los papeles, los libros, los condones, las botellas. Todo desaparecía en una especie de abismo momentáneo, una especie de aviso que venía de los cielos sobre el vacío de mi vida y de las botellas que no dejaba de beber. Durante mucho tiempo fui buscando un refugio cercano cuando sufría ataques de avionitis, como me dio por llamarlo. Fue así como di con el Bar Venezuela, en la misma calle donde se encuentra la casa-museo Pessoa. Se trata de un santuario que esconde, bajo su aspecto anodino, uno de los rincones más duros de la ciudad: un bar con alma de cuadrilátero pugilístico. Eso sí, al Bar Venezuela hay que llegar a la hora en que retransmitan en la televisión por cable un partido de fútbol. Da igual cuál. Pidan una copita de miche y siéntense junto a esos rostros patibularios que nunca dan los buenos días ni las buenas noches. Todo lo que he aprendido acerca del infierno ha ocurrido en el Bar Venezuela. Mis ojos han visto como un tedioso Os Belenenses-Gil Vicente se ha transformado en una batalla campal, con platos de sopa de acelgas volando por encima de nuestras cabezas y trozos de dientes esparcidos por la barra, con dos tullidos dándose de zurriagazos con sus muletas y un tuerto, como Camões, arrodillado en el suelo mugriento en busca de su ojo de cristal. Nunca sabías cómo se había desencadenado la batalla. Nunca sabías quién era tu enemigo. Pegar y ser pegado. Aprovechar la confusión de la contienda para dar un furtivo trago al vaso que alguien ha descuidado encima de la barra. Estallidos furibundos de violencia de gente infeliz que acababan abrazados cuando el improbable Platiny marcaba el gol de la victoria en el minuto 89. Y todo ello se lo debo al alcohol y a la mística de ese templo.

Si consiguen salir del Bar Venezuela, aunque sea con un ojo morado, probablemente ya estará anocheciendo. Es momento de acercarse hasta A Paródia, que se encuentra en la Rua do Patrocínio, a pocos pasos del casi infranqueable cementerio alemán. El bar fue fundado dos días después de la Revolución de los Claveles. Su dueño, el mismo del célebre Pavilhão Chinês, tenía una tienda de antigüedades que decidió transformar en bar y le dio el nombre de A Paródia en honor al caricaturista satírico Rafael Bordalo Pinheiro, uno de los estandartes de la muchas veces mal ponderada tradición humorística de Portugal, que tiene su origen en las medievales Cantigas de Escárnio y Maldizer. A Paródia fue el nombre de la última revista de Bordalo Pinheiro antes de morir a principios del siglo XX. Sus dibujos se pueden ver en las paredes de este bar de mesas de madera y asientos de terciopelo, salpicado por objetos art-deco. La carta de cócteles y bebidas es extensa. Pueden encontrar rarezas como el licor de poejo (una variedad de menta) o varios combinados con vodka negro. Además del combinado de la casa, un elegante cóctel que mezcla brandy, grand marnier, licor de cacao, café y ginja de Óbidos. Pero ahora que los gintonics son inevitables les recomiendo que pidan un Sharish Gin de manzanas bravo esmolfe, una ginebra única elaborada en Monsaraz a partir de esta variedad de manzana que solo se encuentra en Portugal y que es, sin ningún género de duda, la mejor pieza de fruta que pueden encontrar en todo el país.

Cuando salgan de A Paródia ya será de noche, los aviones volarán sin sombra a intervalos mucho más espaciados, seguiremos sin saber lo que nos deparará el día de mañana. Si se cruzan con alguien en la calle, cosa improbable, no se paren a saludar, no hablen, eviten cruzar las miradas. Tomen la Rua Possidónio da Silva, donde se alojan los traficantes de droga, y bordeen el famoso cementerio dos Prazeres, donde fue enterrado Pessoa junto a su demente abuela Dionísia. Los huesos del poeta, siempre huyendo, hace años que no están ahí. Sigan por la Rua Maria Pia y esquiven a la legión de zombies drogadictos que la pueblan. Lleguen hasta Alcântara y huyan como puedan de la ciudad, sin demora, da igual si a pie, en Chevrolet, agarrados al ala de un avión o cogiendo el último tren hacia Cascais. Son apenas 30 kilómetros.

El día 2 de septiembre de 1930 Fernando Pessoa esperó la llegada de un barco procedente de las islas británicas en el puerto de Alcântara. El barco apareció entre una espesa niebla. Pessoa, sebastianista acérrimo, creyó en algún momento que tal vez aquel era el instante en que el rey Dom Sebastião regresaría a Portugal. Pero en su lugar apareció el británico Aleister Crowley, que era la persona a quien realmente esperaba, acompañado de una joven mujer que inicialmente creyó que era inglesa y luego creyó que era alemana. Crowley, también conocido como la Bestia 666, era un famosísimo mago, astrólogo, alquimista y ocultista de la época. Había servido a Somerset Maugham como modelo para el protagonista de su novela The Magician. Hemingway lo había situado en la bohemia de los años veinte junto a Scott Fitzgerald y Picasso en París era una fiesta. Había sido el fundador de la filosofía religiosa thelema, basada en el nombre de una abadía ficticia inventada por François Rabelais en el siglo XVI, que a su manera prefiguraba lo que décadas más tarde iba a ser el movimiento hippie.

Pessoa y Crowley, que mantenían una relación epistolar, habían quedado en verse en Lisboa. Se encontraron a su llegada, cuando Pessoa los acompañó al hotel donde se alojaban. Los días siguientes, Crowley y su acompañante recorrieron los alrededores de Lisboa (Estoril, Sintra…). El 16 de septiembre Pessoa recibió una carta de Crowley en la que le hablaba del estado de profunda angustia en el que se encontraba su acompañante. Dos días después, el mago inglés se encontró con Pessoa en Lisboa para informarle de la desaparición de la muchacha, que simplemente le había dejado una nota que decía «vuelvo enseguida». Crowley estaba preocupado con las tendencias suicidas de ella, quien se creía perseguida por un mago negro llamado Yorke. Pessoa alertó inmediatamente a la policía que, tras efectuar las pesquisas pertinentes, dictaminó que Miss Jaeger (así se llamaba) había abandonado el país en un pesquero con destino a Alemania. Sin embargo, la policía decía que ella era estadounidense.

El 23 de septiembre Pessoa y Crowley se vieron por última vez en el café Martinho da Arcada. Pero al día siguiente, el poeta portugués vio hasta en dos ocasiones al mago inglés, o a su fantasma, paseando por Lisboa. La última de ellas en el Cais do Sodré.

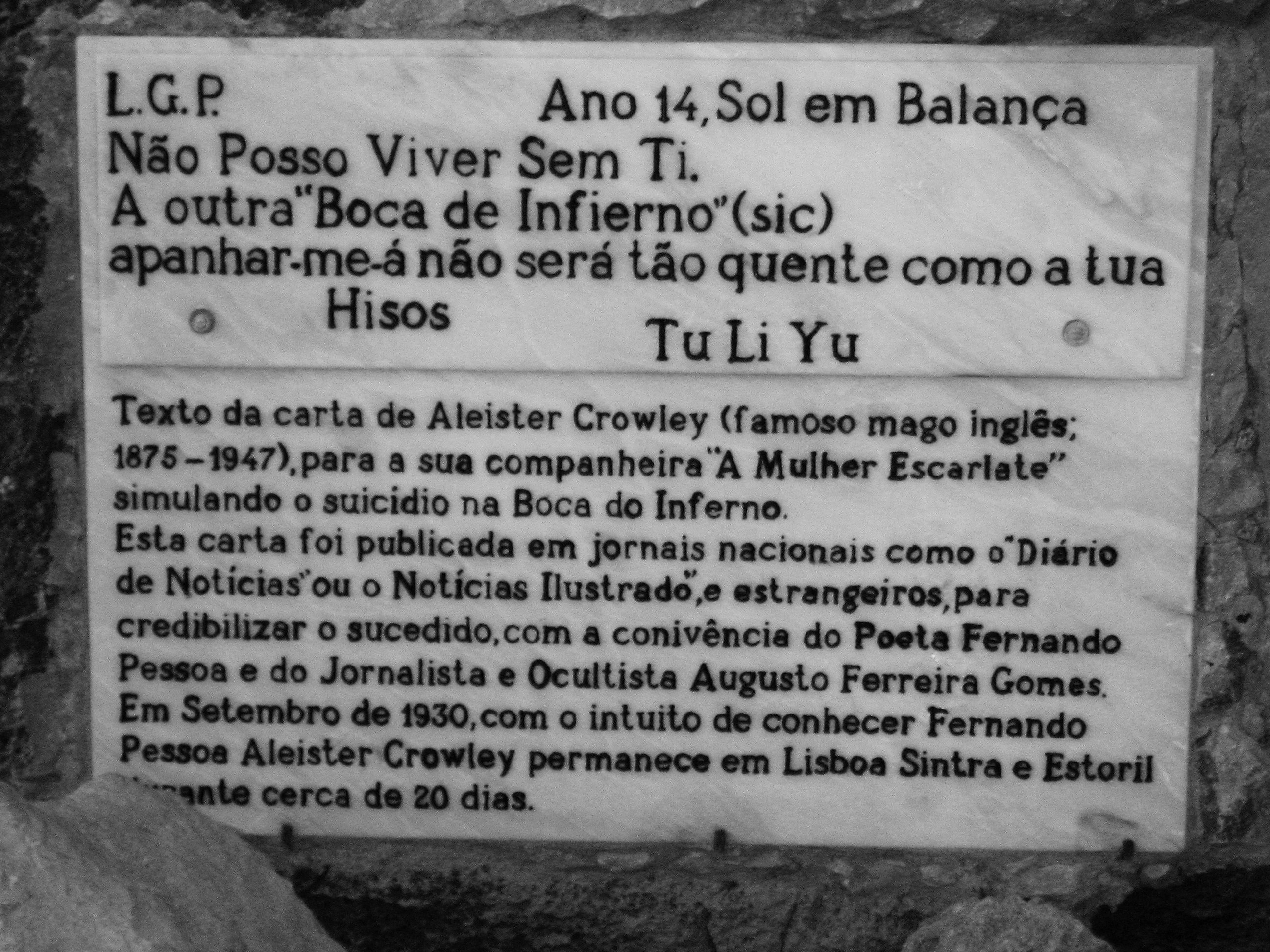

Un día más tarde, el 25 de septiembre, un periodista del Diário de Notícias encontró una cigarrera y una carta en la Boca do Inferno, una gruta formada por la erosión del mar en los acantilados de Cascais. En el reportaje que escribió más tarde, el periodista cita a un testimonio llamado Fernando Pessoa que reconoce la cigarrera y la letra de Aleister Crowley. Pessoa hace de intérprete de la carta, escrita con jerga masónica. Hoy esa carta está grabada en una lápida de mármol en el lugar donde supuestamente fue hallada. La carta dice: «No puedo vivir sin ti. La otra Boca del Infierno (sic) me ha de atrapar -no será tan caliente como la tuya». Pessoa interpreta que se trata de la nota de suicidio de Crowley, fechada en una cronología oculta el día 23 de septiembre. De modo que, ¿a quién vio el día 24? La policía internacional estuvo investigando la desaparición del mago inglés. Aleister Crowley, como todo el mundo sabe, escenificó con la ayuda de Pessoa su suicidio, pero falleció en Hastings (Inglaterra) el 1 de diciembre de 1947.

En Cascais sólo he pasado una noche en toda mi vida. Fui a la discoteca Coconut’s para presenciar un concierto de Quim Barreiros, el cantante más grande de Portugal. Me atrevería a decir que su bigote y su acordeón son un símbolo nacional. Sus melodías recogen el acerbo de las músicas regionales del país y las letras, dignas de Mascarão, abundan en dobles sentidos. «Mariazinha, deixa-me ir à cozinha prá cheirar teu bacalhau«.

Ahí estaba en el Coconut’s, borracho y emocionado, esperando la salida al escenario de mi ídolo, cuando me percaté que el resto de asistentes al concierto lo componían grupos de adolescentes, acaso universitarios de primer año, o ni eso, sudorosos pibes y zagalas en la pubescencia. Nunca en mi vida me he sentido tan viejo. Y eso que entonces no era tan viejo. El concierto empezó y durante varios minutos fue un éxtasis. La noche era inmejorable hasta que por azar me giré y vi a un tipo cincuentón, tripón, de prominente paquete, camiseta roja ajustada con la imagen serigrafiada del demonio y una inscripción que decía El Patas, calvo como Crowley y Pessoa, con una sonrisa que irradiaba una felicidad inconmensurable, bailando con movimientos obscenos, con los brazos al aire, arrimando la cebolleta a esos adolescentes desgreñados que cada segundo me parecían más y más jóvenes. Uno de esos tipos que te encuentras cuando bebes demasiado, aunque nunca sea demasiado, y te vas a un concierto de Quim Barreiros en Cascais.

En el intervalo se acercó a la barra y yo me aproximé a él con disimulo. Escuché, o creí escuchar, que le pidió a la camarera un licor de thelema. Tenía una voz aguda y nasal. Sea lo que fuera que pidió, tenía un color rojo oscuro y desprendía humo. Se lo bebió de un trago. Después se fue al lavabo y yo me aproximé a la camarera para pedirle también un licor de thelema. No sabía de qué le estaba hablando. Lo mismo que le acabas de servir a aquel hombre, le insistí. Qué hombre, me preguntó. El calvo al que acabas de atender. Me dijo que no había atendido a ningún calvo y, añadió, que creía que tenía que parar de beber. ¡Cómo odio a los camareros que me dicen que deje de beber! En otra circunstancia le habría gritado o habría roto una botella vacía encima de la barra, pero preferí perseguir al calvo. Lo busqué en los lavabos pero no estaba ahí. Cuando regresé a la sala Quim Barreiros había reanudado su actuación. «O meu pipí no teu popó«. Me pasé el resto del concierto quieto, mirando hacia todos los lados, tratando de encontrar al tipo entre los movimientos descontrolados de los niños cada vez más jóvenes. Antes de acabar el concierto salí del Coconut’s. Afuera caía una tormenta como si se hubiesen reventado las bufetas de todos los dioses. Me puse a correr sin saber adónde me dirigía. Entre el agua, la oscuridad, la miopía y el alcohol me resultaba francamente complicado orientarme. Unos segundos después, o quizás fueron horas, llegué a la Boca do Inferno. Dejé de correr y me aproximé despacio. Pude apreciar una silueta que se tambaleaba al borde del abismo. Empezó a gritar, pero no conseguía entender una palabra de lo que decía. Las olas del mar rebotaban con violencia contra las rocas. El suelo temblaba bajo mis pies. Me tumbé y empecé a arrastrarme por el suelo, acercándome muy lentamente a la silueta, que seguía gritando. Cuando estuve lo suficientemente cerca me incorporé y en ese instante la silueta saltó al mar, desapareciendo por completo. Pero la voz se seguía escuchando, como si permaneciese flotando en el umbral de la noche y de la tormenta y del abismo, una voz aguda y nasal que ahora yo escuchaba nítidamente como un susurro dentro de la cabeza y que me decía:

⎯Haz como Crowley. Escenifica tu desaparición. Lánzate a la Boca do Inferno, seguro que El Patas le ha estado dando bien fuerte toda la noche a un aguardiente de azufre. Pídele una copa. O tres.

Y desaparece. Pero no demasiado. Mañana hay que despertar temprano para seguir bebiendo macieiras como Pessoa manda.