Ilustración: Seisdedos

Desde Don Quijote hasta Son Goku, hay pocos héroes dignos de ese nombre que no estén ligados de un modo u otro al viaje. En el curso de sus encuentros, luchas y trabajos, el héroe transforma su mundo y resulta él mismo transformado: el viaje simboliza precisamente esa metamorfosis, sin la cual toda épica resultaría fallida, incompleta. Para el héroe, el punto de partida nunca es el de llegada; ni siquiera para Ulises, pues el que al fin regresa ya no es el mismo que un día partió… Cuatro milenios separan la epopeya de Gilgamesh de El señor de los anillos, pero este esquema narrativo jamás ha perdido su eficacia. La vigencia de esta antiquísima alianza del viaje con la épica no debería sorprendernos, si consideramos que la humanidad echó a caminar apenas se puso sobre dos patas. Nomadismo, migraciones, conquistas, colonizaciones, huidas, peregrinaciones, intercambios con gentes lejanas… A lo largo de su trayecto nuestra especie ha transformado su mundo, y ha resultado ella misma transformada. Por eso mismo, sería un error creer que los mitos viajeros de la antigüedad o del medievo cuentan lo mismo que los mitos viajeros de la modernidad capitalista. Éstos últimos, que son los que nos interesan, se concentran en torno a tres grandes relatos culturales que articulan multitud de ficciones y arquetipos: la exploración del globo, la ciencia-ficción y la colonización del “salvaje Oeste” americano.

Vayamos por partes. Acaso el primer héroe viajero del capitalismo fue Marco Polo, quien en el siglo XIII llegó -si damos crédito a su narración- hasta la lejanísima China. El comerciante veneciano buscaba puentear a los intermediarios que traían la seda y las especias desde el extremo oriente, encareciendo el producto con sus abusivas comisiones. Pero el suyo era todavía un mundo predominantemente feudal, que desconfiaba del comercio y encontraba sus mitos viajeros en la peregrinación a Santiago o la cruzada a Tierra Santa. Así que nos conviene saltar sobre los siglos que necesitó el capitalismo para devenir en modo de producción dominante.

Fue el siglo XIX el que encumbró como ejemplo heroico al explorador, el viajero intrépido que se adentraba en tierras desconocidas y las abría a la “civilización”. El arquetipo se cimentó sobre numerosos modelos reales: Stanley, Livingstone, Speke, Burton… Ambiciosos y osados, tan armados de valor como carentes de escrúpulos, estos aventureros se diferenciaban de los viajeros, exploradores y conquistadores precedentes en que operaban ya bajo el signo del capitalismo industrial y de la comunicación de masas. Y ello porque, como personajes públicos, eran en gran medida un producto de los diarios de las metrópolis, que vendieron millones de ejemplares gracias al relato de sus andanzas. Stanley sería el caso paradigmático: periodista él mismo, fue el New York Herald quien financió la famosa expedición que le llevó en 1871 a localizar al desaparecido Livingstone.

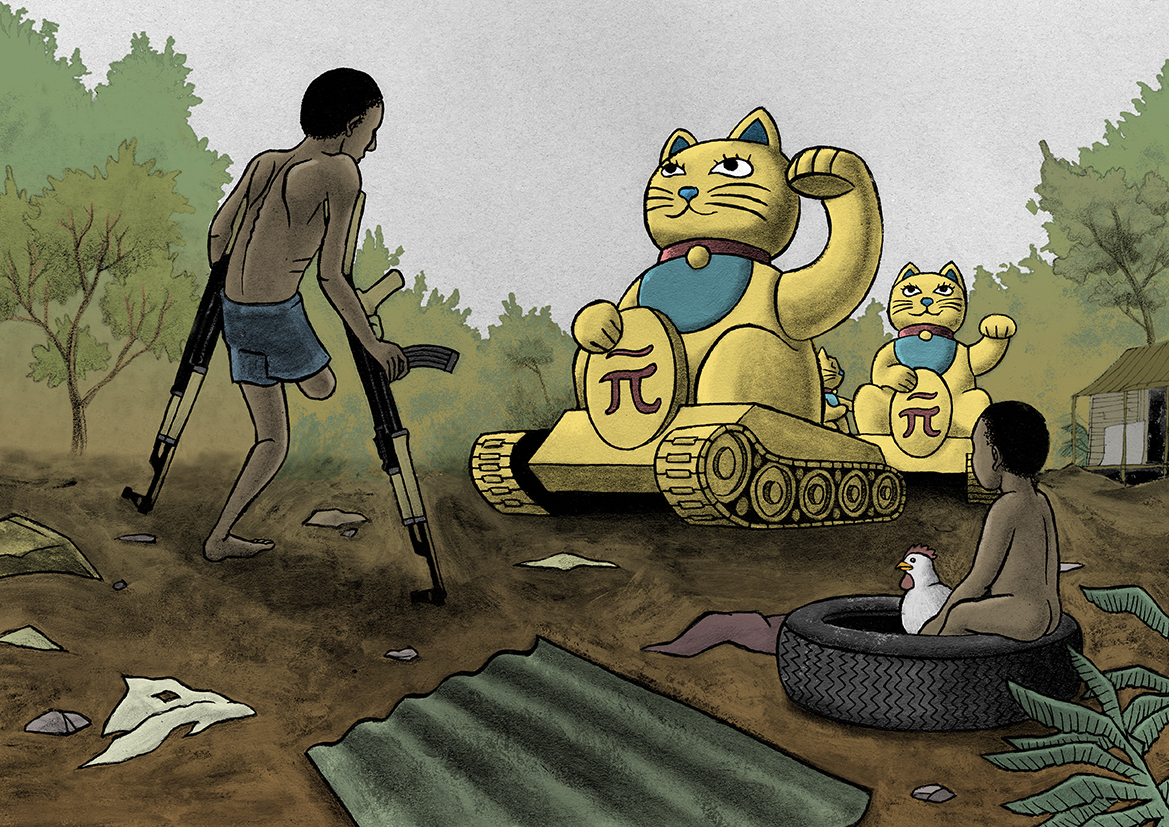

Si la épica de la exploración del globo nació en las modernas prensas rotativas, fue porque se adaptaba como un guante a las necesidades del colonialismo. En la segunda mitad del XIX, las potencias industriales caían como aves de rapiña sobre los amplios territorios que aún no se habían anexionado. Caían sobre civilizaciones milenarias como la de China o sobre ignotas sociedades tribales, que habitaban zonas aún desconocidas para Occidente. Ahí entraban en juego los exploradores: topografiando el territorio, señalando las vías de penetración para ejércitos, barcos y ferrocarriles, inventariando los recursos a explotar, engañando o exterminando a las poblaciones locales… Con estos antecedentes, resulta cómica la preocupación de los medios de comunicación europeos por la actual presencia china en África, como si a ese continente pudiera pasarle algo peor que el hombre blanco. O como si los antiguos colonizados, eternos menores de edad, necesitaran para relacionarse la mediación y tutela de sus colonizadores de ayer.

En cualquier caso, la cultura de masas embelleció como es debido las actividades de los exploradores, alumbrando con ello toda una legión de aventureros ficticios. Sea el olvidado Allan Quatermain o el dinámico Tintín, Indiana Jones o Dora la Exploradora, el arquetipo del explorador-aventurero ya nunca se ha ausentado de nuestro imaginario. Como todo arquetipo, admite innumerables variantes -e incluso contrapuntos irónicos de la talla de un Corto Maltés-, pero a todas ellas las define un rasgo común: la piel blanca.

El explorador-aventurero es el único arquetipo heroico definido por el color de su piel, porque el racismo es el correlato inevitable de su genealogía colonial. Explorar supone, ante todo, confrontar la piel blanca del explorador con las pieles oscuras de los otros, de aquéllos que son, precisamente, “explorados”. Esta confrontación llega a su paroxismo allí donde la piel de los otros es más oscura: en África. Fue en el “continente negro” donde ganaron fama y fortuna la mayor parte de los exploradores reales que marcaron la pauta en la segunda mitad del XIX. Todos ellos dejaron a su paso una estela de crueldad, muerte y comunidades destruidas. A Occidente no le molestaban sus métodos cuando se aplicaban sobre gentes de piel oscura, para las cuales no regían los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamados por la revolución francesa. Siglos de esclavitud en las colonias americanas habían puesto a punto los engranajes ideológicos del racismo. Si en sus fases iniciales el imperialismo europeo se había apoyado en el argumento feudal de la religión; ahora lo hacía en el argumento ilustrado del progreso, que lo justificaba todo. Justificaba, en particular, el exterminio de aquellos pueblos más reacios a progresar: en la Europa del XIX, la idea del genocidio de los pueblos “atrasados” e “inferiores” era defendida públicamente con toda normalidad. Ése es el origen de Auschwitz. Las únicas novedades aportadas por los nazis fueron mecanizar el genocidio y traerlo a suelo europeo, tal como apunta el escritor sueco Sven Lindqvist en su obra ¡Exterminad a todos los salvajes! (Turner, 2004).

La espeluznante exhortación que da título al libro de Lindqvist está extraída de El corazón de las tinieblas (1899), célebre relato que Joseph Conrad opuso a la euforia colonialista de su época. Como capitán de barco, Conrad había estado en el Congo, explorado por Stanley y desangrado de un modo indescriptible por la monarquía belga. Allí, el escritor había visto qué clase de “progreso” avanzaba tras los exploradores: si la industria europea reclamaba más caucho, el terror se extendía consecuentemente bajo los árboles del caucho. Conrad quiso desnudar a los demonios del colonialismo, y lo hizo con una narración oscuramente brillante, que retoma la épica del viaje iniciático y transformador y la desvía hacia el reino de la demencia. Allí habita Kurtz, el burócrata enloquecido que se ha agazapado río arriba. Kurtz, el europeo ejemplar, que conjuga los más altos ideales con la máxima rentabilidad en la explotación colonialista. Kurtz, de mente brillante pero extraviada, que ha escrito un bello informe por encargo de la Sociedad para la Eliminación de las Costumbres Salvajes, y no ha podido concluirlo sino con ese llamamiento al genocidio: ¡Exterminad a todos los salvajes!

Conrad tuvo escaso éxito en su crítica de la conciencia esquizofrénica del colonialismo. Si algo podía poner límites a la épica exploratoria, parecía ser más bien la propia finitud del globo terrestre: ¿qué sería de sus héroes cuando todo el orbe hubiera sido cartografiado, cuando se hubiera alcanzado al fin la apoteosis imperialista? Movido acaso por esta preocupación, el gran Jules Verne dirigió a sus personajes hacia formas insólitas de exploración: de los cielos (en globo), de las profundidades de la tierra y de los mares e incluso -¿por qué no?- de la Luna. Así, Verne no solamente enriqueció el arquetipo del explorador con algunas encarnaciones inolvidables como Phileas Fogg o el capitán Nemo, sino que vino a fundar la ciencia-ficción, el género que salvaría para la posteridad a la épica de la exploración. En esa tarea le acompañó muy pronto otro gran fabulador, H. G. Wells, que ante la inminente clausura de los horizontes geográficos, inventó La máquina del tiempo (1895) para plantar a un explorador nada menos que en el futuro remoto. Con La guerra de los mundos (1898) se entretuvo en describir la invasión de la Tierra a cargo de unos intratables marcianos, invirtiendo el colonialismo de su época en una maravillosa metáfora. Ante los letales rayos disparados por los extraterrestres, los ingleses de su novela tenían al fin la oportunidad de sentirse como se habían sentido los negros del Congo o los aborígenes australianos ante los fusiles de los europeos. También Wells, por cierto, escribió sobre Los primeros hombres en la Luna (1901), donde volverá a plantear las cuestiones del imperialismo y la conducta de los europeos cuando salen a conocer mundo, o mundos.

La ciencia-ficción nació por tanto en una intersección histórica, la del imperialismo europeo y la del salto tecnológico continuado que se inició con la revolución industrial, y que por el momento no se ha detenido. Sin entrar a fondo en el tema, es suficiente subrayar que los viajes interplanetarios, intergalácticos, interdimensionales y hasta intertemporales propuestos por este género conforman otro de los mitos viajeros propios del capitalismo avanzado. Por otra parte, la ciencia ficción ha sido capaz de producir nuevos arquetipos épicos, integrando sin complicaciones otros preexistentes, como vimos para el caso de Alien (Ridley Scott, 1979) en la primera parte de esta serie.

El tercero de los grandes mitos viajeros del capitalismo es el del “salvaje Oeste”, el western, nacido como el discurso legitimador que la cultura de masas -y muy especialmente el cine- hizo del singular proceso de colonización del continente norteamericano. El hecho argumental básico del western es el de un movimiento hacia el Oeste: de ahí la icónica imagen del cowboy cabalgando hacia el crepúsculo. El que marcha al Oeste renace, en la medida en que deja atrás su pasado y se ve ante la titánica tarea de reinventarse a sí mismo en una “tierra prometida” de resonancias bíblicas. Esta figura, el “pionero”, es en cierto modo la réplica estadounidense al explorador europeo. Al igual que éste, está destinado a encontrarse con los “otros”, que en su caso son los “indios”. Sabemos que en la realidad histórica la suerte de estos pueblos indígenas fue análoga a la de tantos otros en todo el planeta: aculturación y genocidio. Pero en el espejo deformante del western, las relaciones establecidas entre “hombres blancos” y “pieles rojas” son notablemente más complejas que las que cualquier explorador de ficción establecería con sus “explorados” de otras latitudes. La cuestión que subyace, la dialéctica establecida entre pueblos nómadas y sedentarios, conecta el western con las mitologías ancestrales y vuelve a poner en primer plano el tema del viaje, del desplazamiento.

Como género, el western es uno de los artefactos culturales más complejos que ha producido la modernidad capitalista. No hay mito que no pueda ser narrado en clave de western, ni arquetipo heroico o antiheroico que no tenga cabida en él. La épica con mayúsculas no ha tenido una caja de resonancia tan potente, quizá, desde los tiempos de Homero. Pero al mismo tiempo, hace ya décadas que el género parece clausurado, incapaz de profundizar en sus temáticas tradicionales o de abrirse a otras nuevas. Si aceptamos que para nuestro contexto histórico y cultural el western ha sido el género épico por excelencia, ¿cómo hemos de entender su agotamiento? Dejamos la respuesta a esta cuestión para la tercera y última entrega de esta serie de artículos e ilustraciones, que se interroga sobre los grandes relatos épicos producidos por el capitalismo avanzado.

Hay que concluir que soplan malos vientos para la épica viajera, quizá por la movilidad forzosa que se ha impuesto -a todos los niveles- en esta fase del desarrollo capitalista. Si salimos de las ficciones de la cultura de masas -es decir, del ámbito de la ideología- y bajamos a tierra, nos daremos cuenta de que las grandes figuras viajeras de nuestra época están privadas de un relato épico que las ampare y engrandezca. Estas figuras son dos: el turista y el migrante. El primero procede mayoritariamente de alguna potencia imperialista de ayer o de hoy, y se alimenta de una indigesta papilla donde se mezclan todos los imaginarios coloniales y románticos en descomposición. El segundo es el auténtico heredero del colonialismo, pues procede de regiones devastadas desde antiguo por el “progreso”. Se encuentra ahora a merced de un mercado laboral globalizado, que le exige sacrificios sin cuento para poder llegar a malvender su fuerza de trabajo en algún continente lejano; o bien se ve obligado a escapar de la muerte con lo puesto, atrapado en los juegos geoestratégicos de las mismas potencias que le dan con la puerta en las narices. El turista se siente legitimado por una épica exploratoria que se ha convertido en residual. El migrante carece de una épica propia -que sin duda merecería- porque no tiene acceso a los únicos medios que hoy podrían producirla, y que son los de la cultura de masas. Sin embargo él es el auténtico héroe viajero de nuestro tiempo, un héroe anónimo, un Hércules colectivo capaz de vencer todas las dificultades, y al que nadie podrá detener por muchas barreras que levanten a su paso.