Todavía recuerdo la fiereza de sus rostros, la jerga ininteligible y ese pánico acercándose en forma de asfalto quebrado, de perros sanguinolentos, de semáforos en rojo. Tenía 16 años y por primera vez miraba a Latinoamérica a los ojos, sin los filtros del cine de oro ni los idilios selváticos en clave revolucionaria. Sentí entonces una mezcla irresistible de miedo y deseo que solo conseguí superar diez años después, cuando decidí vivir en Ciudad de México.

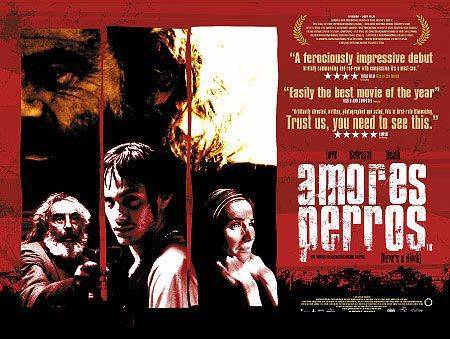

La película se llama Amores Perros y a día de hoy me sigue pareciendo –mal que pese a mis cuates hípsters y artistas incomprendidos- no solo el mejor retrato del mal llamado Distrito Federal, sino la mejor película mexicana de los últimos veinte años y una de las obras más auténticas del cine en español.

La ciudad como musa horrible y amante inconfesable es -desde La Busca de Pío Baroja– el género en el que transitamos todos los que aún vamos de escritores urbanos. No me olvido de la otra gran joya mexicana, Los olvidados, que tanto debe al neorrealismo italiano de Sica y a la mencionada saga de Baroja. Ambas películas -la de Buñuel y la de Iñárritu– son una mirada foránea que se reinventa desde dentro. Foránea por parte de Buñuel, un maño que bebió del surrealismo francés, y por parte de Iñárritu que filmó su ciudad con el prisma del director estadounidense que hoy es por derecho propio –¿quién le dio la green card a este hijo de puta?-. Tan foráneas como las mejores lecturas de mi país natal, España, insuperablemente retratado por Hemingway, por Orwell, por Vallejo y por Malraux. Foráneas, repito -mal que pese a mis cuates chovinistas-, pero indudablemente nativas. Forjadas desde dentro.

Después del parteaguas latinoamericano del 2000, llegaron obras legendarias: Ciudad de Dios, El Violín, Diarios de motocicleta, También la lluvia, La Jaula de oro y cinco o seis joyas argentinas entre las que se encuentran Nueve reinas, El secreto de sus ojos y Retratos Salvajes. El nuevo cine reubicó al continente en el mapa, lo despojó del realismo mágico del Boom y le otorgó una belleza sucia y adictiva. A partir de 2008 las capitales latinoamericanas se fueron convirtiendo en puntos de encuentro de extranjeros llegados de la vieja Europa, antaño agrandada y despreciativa, hoy en crisis profunda y sangrante.

Del nuevo Continente siguen llegando rumores inquietantes, noticias maniqueas e imágenes sesgadas de guerrillas y balaceras, pero no es mierda todo lo que hiede, sino fricción y lucha. Y mientras el continente muta, la Ciudad de México se consolida como la gran urbe cultural, arrebatándole el puesto a un Buenos Aires enredado en bancarrotas y peronismos y a una Habana que amenaza con despertar pero sigue dormida. El reinado chilango parece duradero. Y sin embargo, la vida en la gran capital azteca parece ser terreno más fértil para lo novelesco –a través de la obra de Villoro, de Bolaño, de Fadanelli, de Nettel– que para lo cinematográfico.

La nueva gran obra sobre el DF estaba por llegar y para muchos ha llegado con el nombre de Güeros (la traducción mexicana de “rubios”, o el peyorativo “blanquitos”), que en doce meses se ha ganado la ovación de los festivales de San Sebastián, TriBeCa y Jerusalén y el premio a mejor ópera prima en la Berlinale. La película es un retrato capitalino que, como las antes mencionadas, nace desde dentro con una lente foránea: la que bebe de la nouvelle vague francesa y homenajea temerariamente el gran road movie literario de los últimos tiempos: Los detectives salvajes, del chileno Roberto Bolaño.

El México de Alonso Ruizpalacios es tan sesgado -y disfrazado- como de Buñuel y el de Iñárritu, pero también posee su fuerza irresistible. El dolor, la fiereza y el acento de una ciudad que resume la gran contradicción de este continente sucio y mágico. Si en Los Olvidados tocaba sentir el pulso de los de abajo, en Amores Perros el puzle repartió la baraja a partes iguales (aunque la clase acomodada retratada por la modelo española fue la menos afortunada). En Güeros, las castas están fundidas y mezcladas en el blanco y negro y los protagonistas -pertenecientes a una clase media aburrida y pretendidamente desaliñada- reivindican la lucha social mientras huyen despavoridos de los barriobajeros.

Como los detectives salvajes, los güeros persiguen a un artista borrado del mapa (la vanguardia perdida de Cesárea Tinajero es el rock underground de Epigmenio Cruz) y recorren una ciudad delirante y rica en personajes surreales. La película tiene momentos de grandeza: las escenas que reviven la huelga noventera de la UNAM y los paseos por el centro de la ciudad son simplemente épicos. Hay también momentos soporíferos: el ostracismo casero de los tres vagos te aleja de ellos desde la primera escena. Pero la película avanza y entra en escena un nuevo personaje que encumbra el resultado: la Ciudad de México, con sus cantinas añejas y sus callejones sin salida, con sus hípsters pedantes y sus migrantes parlanchines, con sus canciones de Lara y sus sinfonías de claxon y derrape.

México DF, la única ciudad en la que un Impala conducido por tres poetas adolescentes cobra aires de leyenda, donde los vagabundos y los perros se aman sin fronteras, donde los pobres son reivindicados en las aulas y en las marchas, y nuevamente marginados en la calles. El México de nervios negros de Fuentes, la madre chingada de Paz, la urbe salvaje de Bolaño, la ciudad testigo de Villoro, de Buñuel y de Iñárritu, ahora también pertenece a Ruizpalacios y a todos los blanquitos desaliñados que la habitamos.

Ciudad tejida en el descuido, suntuoso poblacho, ciudad de acantilados carnívoros, hundida ciudad de olvidados perros y güeros.