A principios de marzo, el artista Scott Marsh pintó un mural que representaba al rapero Kanye West besándose a sí mismo. La obra llevaba el título Kanye Loves Kanye, en referencia a una de las canciones del último álbum de West. La obra ha sido objeto de una controversia a la altura del artista al que representa, en tanto que ejemplo non plus ultra de las bromas virales. Pero aunque el mural de Marsh es un meme radical en términos formales, desde luego no lo es en el contenido. La broma y el mensaje son siempre los mismos: Kanye West es un ególatra y un megalomaníaco.

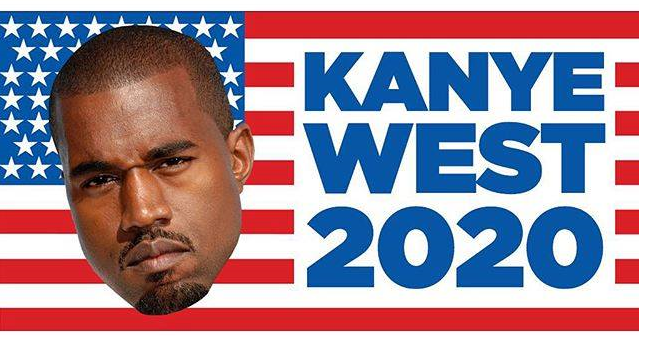

La idea de que Kanye West se quiere más a sí mismo que a nadie más no es nueva: lleva repitiéndose como mínimo desde que el productor y rapero adquirió notoriedad pública en un par de escándalos mediáticos, cuando apenas contaba con dos álbumes en su discografía y perdía el temple delante de las cámaras. Desde entonces, la cantidad de noticias, homenajes, parodias y comentarios alrededor de la estrella no ha hecho más que crecer, en especial desde su última intervención en la gala de los premios Grammy, en la que anunció su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en 2020.

Como era de esperar, tanto el público como los medios se llevaron las manos a la cabeza, y desde entonces West ha rechazado numerosas oportunidades de explicarse ante los medios, alegando que “ha llegado a un momento en su carrera en el que no siente la necesidad de justificar ciertas decisiones”. En la decisión de no justificarse radica el único error de West, cuya campaña podría considerarse ya en activo teniendo en cuenta que tiene la misma o mayor relevancia mediática que la de los candidatos a la presidencia en 2016. Aun así, hay suficiente información en la trayectoria del artista como para comprobar que su ascenso a la presidencia sería, además de coherente, una muy buena idea.

Hagamos memoria: el primer escándalo mediático protagonizado por Kanye West tuvo lugar en 2005, en una maratón televisada con motivo del huracán Katrina en la que West decidió saltarse el guión para protestar sobre la manipulación mediática, culminando en un sonoro “a George Bush no le importan los negros” que dejó al supuestamente irreverente Mike Myers con cara de espanto, y que el mismo Bush declaró como el peor momento de su carrera política. Años más tarde, lo que hizo Kanye West se ganó el aplauso de los mismos organizadores del programa; el escándalo radicaba en saltarse un guión que no era tan importante como lo que West tenía que decir sobre la penosa labor de la administración Bush tras el huracán.

Cuatro años después, la prensa (esta vez más rosa que amarilla) volvía a escandalizarse cuando West interrumpió a Taylor Swift en los MTV Video Music Awards. La cantante había ganado el premio al mejor videoclip y el rapero subió al escenario, cogió el micrófono y dijo: “Estoy muy contento por ti y te dejaré acabar, pero Beyoncé ha hecho uno de los mejores videoclips de la historia”. Esos cuatro segundos bastaron para garantizar un aluvión de insultos, alimentar una cantidad inagotable de bromas en Internet y consagrar a Kanye West como un caradura insufrible que hacía siempre lo que le venía en gana.

La diferencia fundamental entre los dos escándalos mediáticos no estriba en la actitud de West, que había pasado de ser vacilante e insegura a convertirse en el equivalente pop de una apisonadora. Tampoco está en los mensajes del “agente provocador”, cuyo propósito es, en esencia, el mismo: al Poder (se llame George Bush o MTV) no le importan los negros (sean las víctimas del huracán Katrina o Beyoncé). La diferencia está en la importancia política de la protesta, el ámbito al que pertenece y el impacto mediático que tiene en función de la prensa que la divulga. La prensa diaria cubre un escándalo durante una semana y luego pasa a hablar de cualquier otra cosa; la prensa rosa puede alimentarse de una tontería durante años. El resultado hoy día es que nadie recuerda que West fue la única estrella del pop que se atrevió a saltarse las normas a la torera para protestar contra el gobierno, pero todo el mundo recuerda que tuvo la osadía de interrumpir a una pobre cantante de country en el momento más feliz de su carrera hasta la fecha.

Han pasado siete años y Kanye West tiene tres álbumes más a su nombre: el primero, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, es una obra desmesurada y ambiciosa que le ganó el perdón de la crítica y del público. El segundo, Yeezus, es un brevísimo álbum-protesta en el que el rapero se toma toda la libertad del mundo para no dejar títere con cabeza y terminar dedicándole una oda a su mujer. El tercero, The Life of Pablo, no va a tener formato físico según parece, y hasta hace poco podía oírse sólo en Tidal, el servicio de música de emisión continua propiedad de su amigo Jay-Z, que hasta entonces luchaba por abrirse un hueco en un mercado atestado de alternativas. En la misma semana en que se hizo disponible The Life of Pablo, Tidal se convirtió en la aplicación más descargada, y el álbum ha alcanzado ya el número 1 en Billboard basándose sólo en las escuchas por streaming. Parece bastante claro que Kanye West sabe lo que se hace, y eso que tiene una deuda de más de 50 millones de dólares.

Pero si West sabe lo que se hace, y cada vez que hace algo tiene éxito o como mínimo notoriedad, ¿por qué sigue sorprendiéndole al público y a la prensa que quiera ser presidente? Y sobre todo, ¿por qué la opinión mayoritaria sigue siendo que la idea es como mínimo risible, como máximo terrorífica y, en cualquier caso, descabellada? Por un motivo que puede aplicarse tanto al pop como a la política (que en muchos casos tiene mucho más de cultura pop que de verdadera política): las masas atienden con más facilidad a la estética que a la ética, tanto para lo bueno como para lo malo. Y ahí esta el problema: en que cuando un artista (y no un artista independiente ni alternativo, sino una celebridad) abre la boca, el público se toma la estética en serio y la ética en broma. Después de todo, ¿quién cree Kanye West que es para tener una opinión política?

Y, sin embargo, si por una vez nos fiamos de las historias y no de quien nos las cuenta, West tiene un catálogo lo bastante extenso como para entender que no tiene por qué justificarse más. Pocos artistas han dicho más claro que “ningún hombre debería tener todo ese poder”, ni han tenido el atrevimiento de decir que odian más a los paparazzis que a los nazis. Pocas estrellas del pop se han comparado con la figura de Jesucristo: los Beatles eran más grandes que él y Michael Jackson sufría el mismo martirio, mientras que West sabe “que él es el más alto, pero yo soy el que está más cerca”, a penas dos canciones después de autodenominarse un “skinhead negro”. Pocos políticos cantan a la vez las delicias de la vida conyugal y elogian la familia tradicional americana al tiempo que celebran abiertamente los placeres del sexo. Pocos millonarios celebran su fortuna por todo lo alto y luego critican abiertamente el consumismo irreflexivo a manos de una élite racista y clasista. Pocas discografías dan un testimonio tan transparente de un proceso de aprendizaje en constante diálogo consigo mismo, con los medios y con el público.

West ha llegado a hablar con Barack Obama para pedirle consejos respecto de su futura candidatura; las declaraciones del presidente respecto de la misma tienen mucho más humor que honestidad, y no dejan en evidencia al artista, sino al político. Para Obama, la idea “no podría ser más extraña”, pero si West habla en serio, admitir que tienes una “hermosa fantasía oscura y retorcida” constituiría un off-message (mensaje políticamente inapropiado). Lo que el presidente responde puede hacer reír al público y a la prensa, pero no deja de ser una prueba de las mentiras y medias verdades sobre las que se sustenta el juego de la política tal y como se plantea. Si Obama (y el público) se toma en serio a Kendrick Lamar y no a Kanye West, es porque el primero se limita a hablar con él en calidad de artista; el segundo transgrede el límite que separa los mundos del arte y la política, y el precio que paga por ello es la incomprensión. En ambas plataformas, West se enfrenta a los mismos obstáculos: la dificultad de hacerse entender fuera del ámbito que le ha sido asignado y la impaciencia para lidiar con un público que hace oídos sordos a un mensaje repetido mil veces. Presentándose como candidato a la presidencia, Kanye West no cambia: lo único que cambia es el juego.