Umbral llamaba dacha a su casa porque quería ser ruso a la vez que madrileño, aunque no era de ninguna de las dos partes. Su escritura se parecía a un arrebato de vodka por su impulsividad, pero un arrebato, eso sí, muy contenido por un sentido práctico de señorito que pretende salir a la calle al día siguiente, una vez sudada la resaca, y que le señalen, más que con pánico y asco (que es el cortejo que le hacen a los borrachos de vodka), con rencor y admiración.

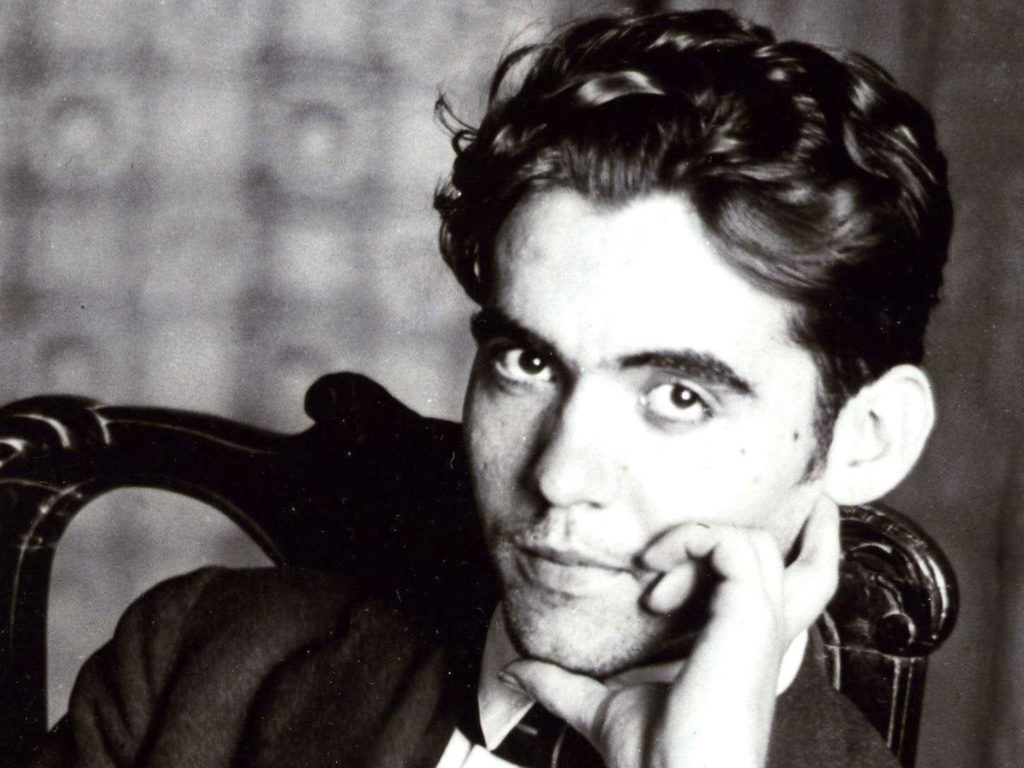

Paco Umbral se liaba a cornadas con todo lo vivo y gran parte de lo muerto. Por ejemplo, detestaba a Pío Baroja, y fue tan insistente que el vasco casi resucita para azotarlo con la chapela. En cambio, amó a otros autores. Algunos autores cuestionan la devoción que dedicaba a Camilo José Cela o Miguel Delibes y la achacan a un mero agradecimiento profesional o vital. Sin embargo, en la pasión por Baudelaire o Lorca no se encuentra apenas fisuras que hagan pensar en motivos banales. En todo caso, y como ocurre con cualquier escritor que ensalza a otro (difunto), existiría un deseo de equiparación, de intentar despertar en el cerebro de la crítica una serie de semejanzas que ensalcen la obra propia. Sea como sea, esto no hace más que demostrar el aprecio sincero que el autor de Las ninfas profesaba a Federico García Lorca.

Por el escritor de los guantes amarillos sé que al poeta granadino lo fusilaron con un reloj de oro en la muñeca y una hebilla de oro en el cinturón hace justo 80 años. El tiro fue en la nuca. Como era verano, los grillos se callaron un momento al oír los disparos, pero luego reanudaron el canto. Ahora, después de la creación del mito, de su pedestal de oro incluso la memoria de quienes no han leído nunca un verso, ahora, digo, nos parecerá una barbaridad, pero cuando García Lorca dejó de respirar, siguió siendo verano. No hubo problema con eso. Los asesinos le robaron el reloj, pero no se percataron del brillo del cinturón, y hoy sigue bajo decenas de kilos de tierra en algún lugar de Granada. Pero siguió siendo verano.

En Lorca, poeta maldito, Umbral pretendió encontrar esa pieza dorada en la vida del poeta, lo que el resto de la crítica pasó por alto. Contó en una columna que cuando se planteó demostrar que era un poeta maldito, Gerardo Diego, se echó las manos a la cabeza: “Federico maudit. ¿Por qué? Era el hombre más alegre y aceptado que yo he conocido”. Umbral lo miró con esos ojos a trasgafa que daban siempre la impresión de estar reprimiendo un ataque de risa, aunque estuviera muy serio, y se sintió orgulloso de su idea. Porque si algo disfrutaba Umbral era de contrariar.

El empeño en envolver al autor de Poeta en Nueva York en la túnica del malditismo se lee como una declaración de amor por parte de Umbral, que quiso arrastrar a Lorca a un barro del que él deseó mancharse. Sin duda, intentaba emparentarse con el genio andaluz en ese aspecto. Encontrar la falsedad del mandamiento de Baudelaire “Hay que ser sublime sin interrupción”, como relata en Las ninfas, lo acercaba más a Baudelaire por la vía de la frustración; sin embargo, a Umbral el malditismo le terminaba de conjuntar con los zapatos. La columna es el género más rentable del periodismo, el más adaptado a la civilización capitalista en lo que se refiere a sacar más con menos.

En las primeras páginas, se define al poeta maldito genérico: “… viene a ser un desarraigado, un desclasado, un ser que sufre complejo de autodestrucción y que hace de ese complejo y esa autodestrucción su obra de arte”. Y lo que viene a probar en el resto del libro es que Lorca pertenece a este grupo, pero desde una perspectiva íntima.

Umbral desautoriza el valor de la imagen jovial que se le atribuye: “… señorito madrileño-andaluz, que toca el piano, canta, compone poemas, recita, improvisa, divierte y sorprende a sus compañeros residentes”. Esa imagen, dice, es ineficaz para comprender al poeta en profundidad. El autor entiende que Lorca se drenaba a sí mismo con mayor fiereza cuando hablaba de otros, en concreto, de los negros y de los gitanos: dos razas malditas. De los versos de Poeta en Nueva York, deduce la locura destructora del poeta, allí localiza con claridad el matorral de desesperación que vagaba por su interior y que ocultaba a base de carisma público. El poemario surrealista, que no es surrealista puro, no busca la épica de la revolución, no especula sobre la construcción de un nuevo mundo. Al revés, fantasea con la destrucción, con que la pulsación secreta de la naturaleza, su humillación ante tanto hormigón y tanta mala luz, rebose y devore a la civilización. No es “un libro social, un libro político, sino un libro profunda y silvestremente anarquista”.

El ímpetu primitivo baila con el ímpetu mecánico,

ignorantes en su frenesí de la luz original.

Porque si la rueda olvida su fórmula,

ya puede cantar desnuda con las manadas de caballos.

La visión de la metrópolis, como la visión de cualquier otra autoridad monolítica e inabarcable (el padre, lo macho) levanta en Lorca un hervidero sanguíneo, una rebelión ciega de niño lactante que no piensa en qué hacer con el mundo porque sólo quiere desintegrarlo. Que las fuerzas irracionales de la naturaleza, que lo salvaje estalle contra cualquier cosa estructurada. Toda estructura es una traición. Concluye Umbral que el granadino era un eterno inadaptado. Un rojo con una hebilla de oro en el cinturón, un señorito homosexual que amaba a los gitanos, un ansioso primitivista que, al mismo tiempo, detestaba lo rústico y lo desaseado. Un maldito.