Hace unos días, paseando por Madrid, comprendí, otra vez. En concreto, caminaba por el Paseo del Prado. La tarde era primaveral y en el cielo unas gruesas nubes desgajadas corrían movidas por el viento y se cruzaban ante el sol, haciendo que la luz cambiara constantemente, del gris al triunfo, del triunfo al gris, dándole a la realidad un aspecto cinematográfico y a mis perezosas pupilas una alegría. Ahí estaban los árboles repletos de botones verdes a punto de explotar de orgullosa indiferencia ante lo humano. Ahí estaba la estatua de Velazquez. Ahí el, en otro tiempo, palacio de poderosos que se creían inmortales. Ahí la Cuesta de Moyano, donde miles y miles de lectores trataban de ampliar su existencia. La brisa traía delicadas fragancias del jardín botánico y algunos coches hacían sonar sus cláxones porque, parece ser, tenían mucha prisa por llegar a algún sitio sin importancia. Un puñado de turistas descansaban sus pies en los bancos de piedra mientras consultaban mapas y guías y, frente a ellos, los puestos de recuerdos, coronados por banderas de España que sólo ellos se atreven a comprar, exhibían camisetas feas con toros tontos.

Ya casi llegando a Cibeles, un yonki, con un sólo zapato, inconsciente en el césped, una pareja besándose, un niño de la mano de su madre, un viejo vagabundo junto a un carrito de la compra donde guardaba los restos de su vida, y gritos, muchos gritos. Gritos de una manifestación no demasiado numerosa frente al ministerio que allí hay. Gritos y proclamas que se suponían furiosas y a mí, en esa tarde preciosa, me parecieron la algarabía divertida de unos críos al salir al recreo. Pedían no sé qué que sabemos todos de sobra. Denunciaban no sé cuanto que hemos contado mil veces. Le ponían nombre y apellidos a los problemas que pueda haber. Jugaban, jugaba el tendero, jugaban los que esperaban al autobús, jugaban los hombres de negocios que pasaban hablando de tonterías urgentes por el móvil, jugaba el taxista, jugaba el que cruzaba el paso de cebra corriendo antes de que se pusiera verde, jugaba el turista que sacaba fotos a la fuente, jugaba yo, a que éramos adultos con la conciencia tranquila y a que la culpa siempre es de otro.

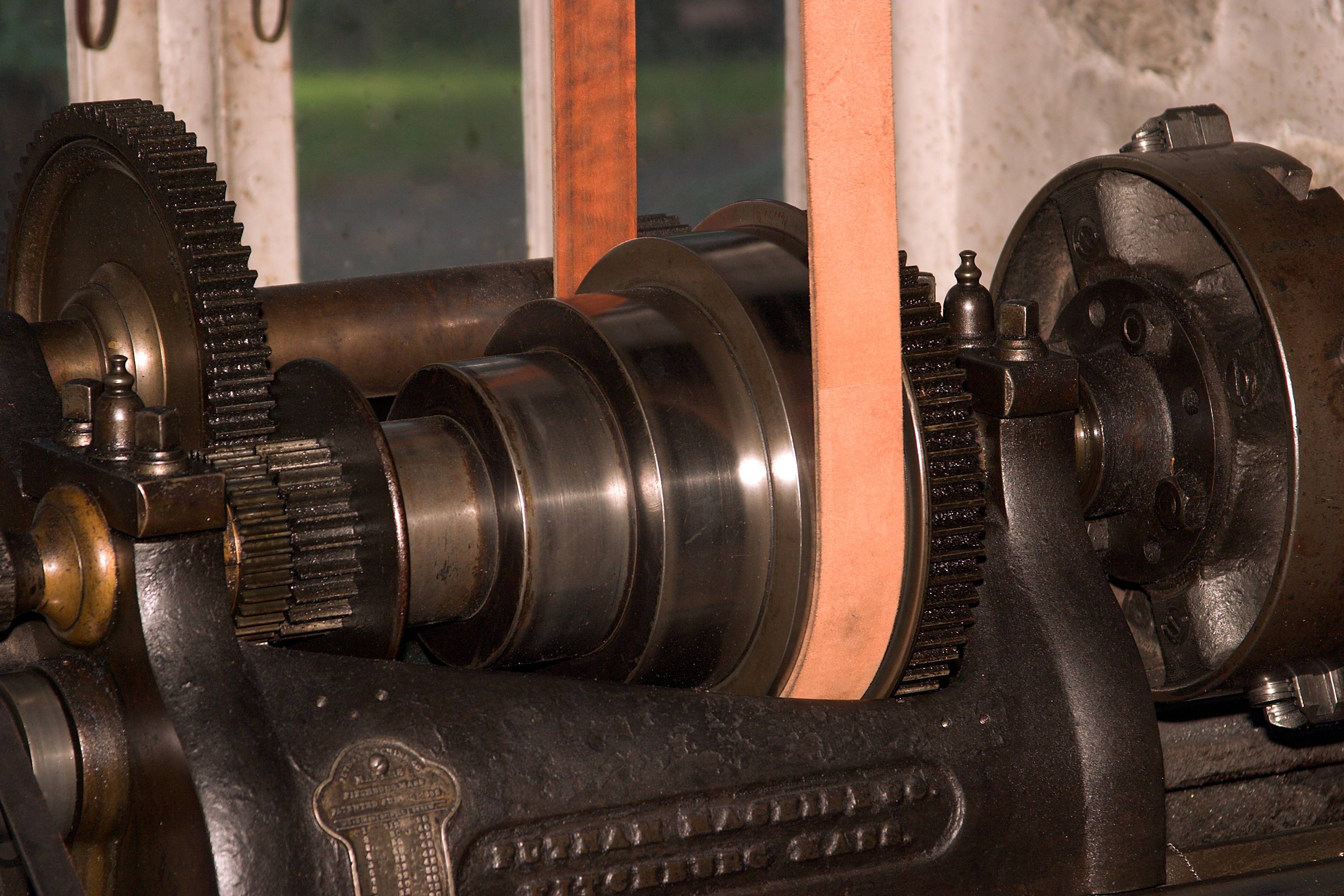

Y entonces la vi. Vi la máquina. Frente a un kiosko. Haz tu propia moneda de recuerdo, decía, y consistía en un ingenioso artefacto en el que introducías una moneda de cincuenta céntimos y otra de un euro. La primera, mediante un sistema de palancas y poleas, era destruida para troquelarla con un dibujo de la Cibeles a fin de, en el futuro, tener un recuerdo ese instante, la segunda era el pago por la primera. La primera era nuestro presente, la segunda el neoliberalismo. La primera éramos nosotros, la segunda era la maquinaria imparable que todos tenemos dentro. Aún así, seguí caminando alegre. Hacía una tarde estupenda y yo no tengo culpa de nada.