Alguien comete un crimen y pretende irse de rositas. Alguien alberga la desfachatez de reírse en la cara de los demás creyéndose por encima del resto. Para eludir miradas acusatorias procura no ser visto, ocultado tras el vasto escaparate que es el mundo al consumar la barbarie. Que corra el dinero sucio en las trastiendas y los regueros de sangre en los callejones. Le llueven incriminaciones apuntaladas por pruebas irrebatibles que sortea como meras calumnias. Se las sacude con desdén, como inoportunas motas de polvo sobre su pechera. Tirar la piedra y esconder la mano. Escurrir el bulto. Cualquier coartada trazada de antemano entre bambalinas sirve para que el público se tire de los pelos ante tamaño embuste. Impotente. Y en sus ojos, ni rastro del delito. No se cruza por su rostro sombra alguna de la infracción perpetrada, incluso una sonrisa bobalicona aletea en su semblante cuando lo someten a interrogatorio. Encogerse de hombros como la mejor de las imposturas de cara a la galería.

Entonces el malhechor regresa a su casa, con la mandíbula dolorida de tanto sonreír y desprovisto de saliva tras tanta falacia. Sienta sus nalgas en la confortable intimidad de su hogar y se desabrocha el botón superior de la camisa. No es que se asfixiara cuando le pedían explicaciones por lo sucedido, apenas sudaba. Ha hecho de la mendacidad un hábito, un refugio donde guarecerse cuando vienen mal dadas. Besa a su mujer, que le pregunta cómo ha ido el día, sabedora de las faltas del cónyuge. La cómplice indirecta de sus perjurios que se aprovecha de los beneficios de su propio mutismo, de sacar tajada del botín mirando hacia otro lado. El otro contesta sin abordar el tema, que flota en el aire como un tufo insoportable al que ya se han acostumbrado. El delito se ha instalado en el hogar como un miembro invisible de la familia, como un invitado silencioso que merece otro plato en la mesa, que se cuela en la cotidianidad de la pareja sin ser condenado al ostracismo. Convive con ellos y ellos le protegen en una extraña simbiosis. Eso sí: lo esconden, no sea cosa que la mierda salga a flote para ponerla entre las aspas de un ventilador.

Pero lo más reprobable de todo el asunto, lo más ignominioso de semejante crueldad, acaba siendo la absoluta carencia de arrepentimiento. La falta de culpa por parte del criminal y de aquellos que, como buitres, huelen la sangre y se dan un festín con los despojos. La pura deshumanización del delincuente, aquel que no es capaz de discernir entre el mullido sofá de su casa y el escaño que ocupa en el Congreso. Tan solo le falta estirar las piernas y quitarse los zapatos mientras secuestra la democracia ante los ojos del pueblo, otro delito más para engrosar sus vitrinas. Qué más da si la secuestramos – pensará – pues la ciudadanía jamás tendrá dinero suficiente para pagar un rescate. Pero luego se encarama al púlpito, ajustada la corbata y aprendida la letanía, y como si no hubiera pasado por el excusado antes de largar su perorata, escupe sus detritos por la boca. Discursos grandilocuentes y vacuos. Y es entonces cuando se pavonea como valedor de la justicia y apoderado de la libertad. Y si alguien en su día dijo que la libertad nunca ha significado la licencia para hacer lo que se nos antoje, el criminal de traje, corbata y pocas luces se limpia los labios con dichas palabras al concluir su monserga. Qué más da – pensará de nuevo – si quien lo dijo fue un tal Gandhi.

No existe el sentimiento de culpa entre hombres malos.

Pero sí existen las excepciones.

Fijémonos en Raskólnikov, que acabó por desplegar la bandera blanca ante unos remordimientos demasiado insistentes. Su cordura carcomida por la voracidad de un pecado que devoró su conciencia hasta hacerle perder el juicio. Tuvo que capitular bajo la presión de una losa que lo aplastaba lentamente tras haber empuñado el mango de un hacha herrumbrosa. El silbido de la hoja al descender retumbaba en su cabeza día y noche, haciendo palpitar sus sienes. Las astillas seguían incrustadas en sus manos cuando ya se había disipado toda sospecha sobre su persona. La sangre impregnada entre sus dedos y el fantasma de la víctima apareciendo en sueños: una vieja usurera que explotaba al prójimo. Ladina y cascarrabias. Parásito inservible y advenedizo al que un estudiante que rezumaba petulancia a raudales le arrebató la vida al interponerse en sus aspiraciones napoleónicas. Se paseaba el joven por las callejas de un caluroso San Petersburgo de finales del siglo XIX sin que la culpa le diera tregua. La idea del súper hombre totalmente desmitificada, desmontada gracias a lo que le restaba de humanidad. Un crimen para salir del paso, para robarle a la anciana una fortuna que le permitiría vivir holgadamente, así el mundo podría conocer la obra de un escritor talentoso pero todavía en ciernes. Nadie echaría de menos a una vieja decrépita con un pie en la tumba. Pero lo pagó caro Rodión Románovich Raskólnikov, que observaba al mundo con soberbia. Y todo por un puñado de rublos y copecas que acabó olvidando en un agujero. Ni siquiera tocó la recompensa, demasiado atribulado como estaba tratando de ahuyentar la culpa que lo atormentaba.

En este país los ladrones no actúan así, no señor. Aquí los fajos sudados de dinero se blanquean hasta que quedan relucientes. Llegan a Suiza bien puntuales para no faltar al cliché hasta que la fila de ceros se hace interminable. Pero claro, después nadie roba, nadie hace nada, nadie sabe de la existencia de ninguna cuenta, no tengo nada que ver con fulano ni jamás crucé palabra con mengano, de qué me hablan, qué dinero ni qué niño muerto, yo jamás lo haría, eso no es cierto, por quién me toma, infórmese bien, no me consta, no tengo conocimiento, no difame, no tergiverse, no hable, no piense, calle, calle y calle. SOY POLÍTICO. Y las monedas de Raskólnikov ignoradas por el mismo autor del hurto, pudriéndose, deteriorándose en un hoyo, el mismo al que lo confinaron las autoridades cuando tuvo que confesar su delito. Enviado a una prisión de Siberia para expiar su pecado porque la culpa pesaba demasiado. Su mente no halló paz ni en las tabernas más lóbregas de San Petersburgo, con su mirada velada por el alcohol entre tragos de aguardiente y delirios de grandeza. No pasa lo mismo en el bar del Congreso, con el precio de los gin tonics a 3,5€, aderezados con pimienta y bayas de enebro y frambuesas y falso compadreo entre semejantes. ¿Le echo algo de remordimientos a la copa, señor? No, gracias. Y no se quede con el cambio, oiga, que ahora vienen las vacas flacas.

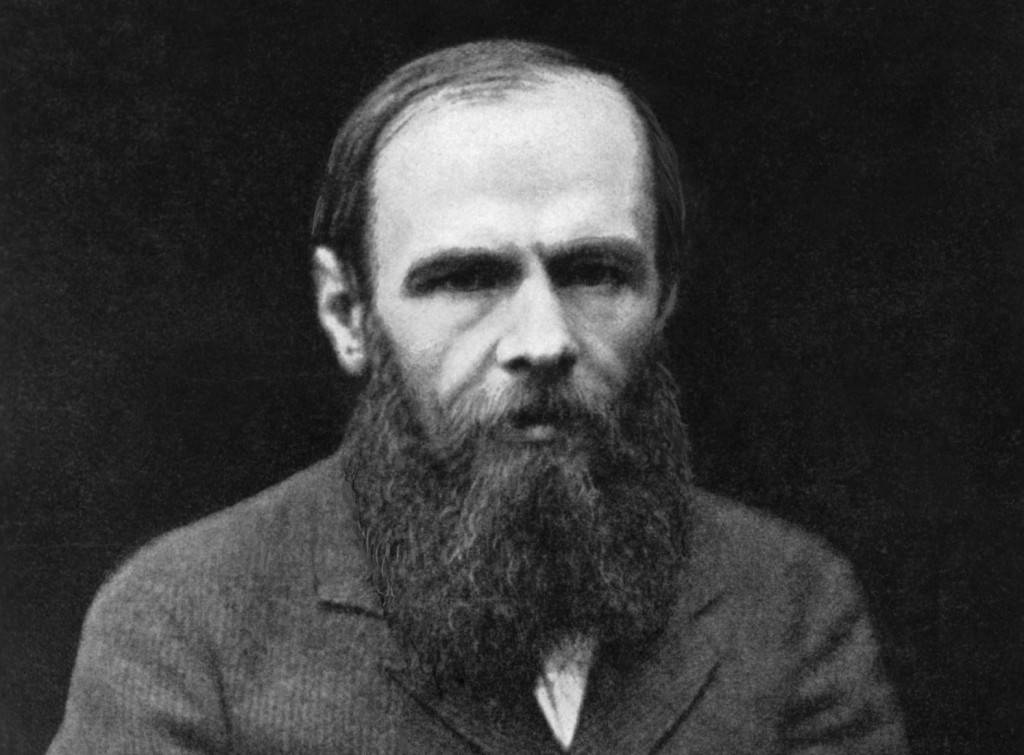

Raskólnikov el engreído, el desequilibrado, el codicioso, el ladrón, el asesino. Pero también el que reconoció su atrocidad. El que asumió responsabilidades y se entregó por su propia voluntad. El que cumplió ocho años de trabajos forzados en la gélida Siberia mientras su amada aguardaba su salida, para que juntos pudieran redimirse de sus errores pretéritos. Porque la vileza y el arrepentimiento van de la mano. Sobre todo en la ficción. Sobre todo en una novela como Crimen y castigo, escrita bajo la pluma de Dostoievski.

Y qué más da, pensarán muchos, si eso son sólo cuentos.