Borges era ese ciego sabio consagrado, maestro de maestros, Carpentier fue el intelectual afrancesado y enciclopédico, a Fuentes le definen como un auténtico seductor de mujeres y hombres, Cortázar encarnó al filósofo elocuente y entrañable, Vargas Llosa el niño bueno y trabajador infatigable… ¿Y García Márquez? Sin duda, fue el triunfador de la década. El más leído entre una estirpe histórica e irrepetible. El primer autor del boom latinoamericano al que leyeron “hasta las piedras”.

Los periodistas de oficio, esos que tienen el arsenal de obituarios preparado desde hace meses, dijeron que la suya era una muerte anunciada. Murió el Gabo, dijeron sus amigos. La gran estrella literaria latinoamericana, el escritor hispano más famoso del mundo, el que nos enseñó la esencia mágica de un continente a través de un relato épico y surreal: Cien años de soledad. El que escribió el folletín de amor más intenso y quizás el peor adaptado a la pantalla grande: El amor en los tiempos del cólera. El autor de una crónica en primera persona que marcó un antes y un después en el periodismo colombiano: Relato de un naufrago; artífice de la ficción periodística más divertida que se ha escrito: Crónica de una muerte anunciada; de una de las mejores novelas de no ficción del continente: Noticia de un secuestro; de la gran novela histórica sobre Bolívar: El general en su laberinto; de una novela de dictador paradigmática: El otoño del patriarca; protagonista de las memorias literarias más esperadas de los últimos años: Vivir para contarla; artífice de cuentos irrepetibles: Doce cuentos peregrinos. Gabriel García Márquez quizás no fue el mayor escritor del continente, pero sí el más prolífico y heterogéneo. Nadie ha escrito tantas obras maestras en tantos géneros distintos.

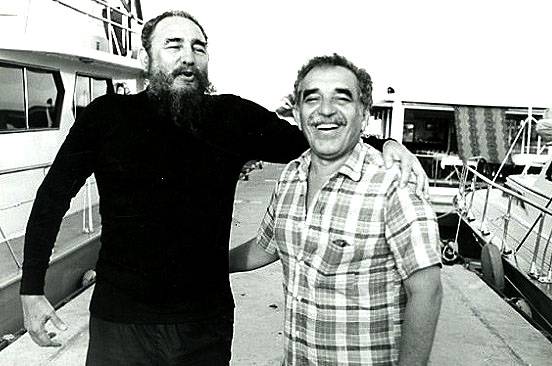

Al Gabo le apasionaban los grandes temas y los personajes controvertidos: la Revolución Cubana, Fidel Castro, las independencia latinoamericanas, Simón Bolívar, la violencia en Colombia, Pablo Escobar… Escribió sobre todos ellos de forma deslumbrante. De Bolívar hizo un retrato que, leído hoy, parece más el autorretrato de sus días finales: “Sus ásperos rizos caribes se habían vuelto de ceniza y tenía los huesos desordenados por la decrepitud prematura, todo él se veía tan desmerecido que no parecía capaz de perdurar hasta el julio siguiente”. Al capo de Medellín lo retrató en Noticia de un secuestro y estuvo a punto de conocerle en persona antes de que éste fuera asesinado en 1993. Con Fidel mantuvo la amistad literaria más importante y duradera que haya gozado el líder de la Revolución Cubana. Una amistad tan polémica como incondicional, solo comparable a la que le unió durante los años sesenta a la generación de escritores más grande del continente.

La palabra boom es un sonido onomatopéyico que emula una explosión. Cuando se emplea para definir el éxito de la literatura hispanoamericana en los años sesenta puede llevar a engaño, a pensar que obras maestras como La ciudad y los perros, Rayuela o Cien años de soledad surgieron de la nada, como un estallido de genialidad. Nada más lejos de la realidad: había escritores latinoamericanos de primer nivel publicando desde los años cuarenta. Pero como dijo Vargas Llosa en su conferencia El canon del boom: “Los sesenta supusieron el primer reconocimiento de que en nuestro continente había algo más que dictadores, revolucionarios y charros. Había talento”.

Las fotos reflejan el afecto que unió a grandes mitos como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. A partir de los años sesenta solían reunirse en Barcelona, donde gracias a los editores Carlos Barral y Carmen Balcells muchos pudieron hacer su sueño realidad y publicar sus novelas. ¿Cuánto duró la amistad? Más o menos lo mismo que el boom. Toda la exaltación, la amistad, el entusiasmo, la fraternidad… no duró más de diez años. Si hay que poner una fecha de caducidad al boom hay que irse al ‘caso Padilla’, en 1971. Esa controversia marcó un antes y un después para la Revolución Cubana y su relación con los intelectuales, que hasta entonces la habían apoyado de forma generalizada. El poeta homosexual cubano Herberto Padilla fue arrestado, acusado de cometer actividades subversivas contra el Gobierno de Fidel Castro y humillado públicamente en televisión. Casi todos los intelectuales latinoamericanos firmaron un manifiesto de repulsa. Cortázar matizó poco después su crítica y se reconcilió con el régimen. Vargas Llosa experimentó a partir de entonces un giro ideológico de 180 grados que le convirtió en uno de los intelectuales más beligerantes contra la Cuba revolucionaria. García Márquez se abstuvo. Fue uno de los pocos escritores del boom que se negó a criticar a Castro durante la verdadera brecha ideológica que dividió para siempre a los intelectuales latinoamericanos.

Primero la amistad y la bohemia en Europa y, más tarde las peleas intelectuales y físicas, como la que en 1976 separó para siempre a Vargas Llosa y al Gabo. Se dice (y ninguno de los dos lo negó) que el peruano propinó un puñetazo al autor de Cien años de soledad, con el que se había distanciado por motivos ideológicos. Sus cercanos niegan que esta fuera la causa de la pelea y señalan un motivo más terrenal: parece ser que el colombiano intentó seducir a la esposa de Vargas Llosa. Lo único que queda de aquello es una foto del Gabo con el ojo morado y sonrisa socarrona, como diciendo: «Lo reconozco, me la he ganado».

Sus amigos comunes trataron de reconciliarles durante décadas, pero nunca lo lograron. De la amistad “mafiosa” como ellos mismos la definían, al odio irreconciliable que sigue alimentando la leyenda. Disputas que ya pertenecen al imaginario común de la historia del boom, como las peleas de Lorca, Dalí y Buñuel pertenecen a la Generación del 27 o las de Lope, Quevedo y Góngora al Siglo de Oro español. La eterna enemistad entre genios.

El fin del amor entre el peruano y el colombiano se veía venir: el primero era un galán engolado, chapado a la antigua, conservador y sobrio, el segundo un hombre menudo, provocador, callejero y juerguista. El Gabo escribía con el prodigio de un mago, tenía la chispa, la inventiva y el talento que Vargas Llosa nunca tuvo. El peruano en cambio, ha sido un trabajador riguroso, metódico e infatigable, tanto que, según muchos, llegó a echarle un pulso literario. Demasiado diferentes quizás, pero también necesarios para entender un continente.

Lo único que quedó intacto fue el reconocimiento literario. Vargas Llosa no volvió a hablar de su amistad con Gabo, pero sí de su obra, a la que siempre reconoció un lugar privilegiado en la literatura universal. “A García Márquez le conocí primero por carta”, contó Vargas Llosa en una conferencia a la que asistí como periodista hace unos años. “Recibí una versión francesa de El coronel no tiene que lo escriba y me encantó, me pareció una maravilla de precisión de síntesis y pulcritud. Tuvimos una larguísima correspondencia e incluso planeamos escribir una novela a cuatro manos. Lo conocí en persona en Caracas en la celebración del premio Rómulo Gallegos. Había publicado Cien años de soledad y estaba aturdido con el éxito extraordinario de esta novela. Fue la primera obra del boom que leyeron hasta las piedras. Una de las virtudes extraordinarias de ese libro es que tiene alimento para todo tipo de lectores. Se le puede dar una lectura muy fácil o muy rigurosa. De la noche a la mañana se encontró en el centro de una atención desbordante”.

El Gabo, más burlón, lanzó dos o tres indirectas simpáticas: cuando en el año 2000 Vargas Llosa publicó La fiesta del Chivo, aclamada como una nueva obra maestra hispanoamericana, el colombiano exclamó: “Esto no se le hace a un viejo como yo”. Cuando el peruano por fin consiguió el Nobel en 2010, Gabo escribió en Twitter una frase desafiante o reconciliadora: “Cuentas saldadas”.

En diciembre de 2013, recorrí por primera vez los escenarios del realismo mágico que me acompañaron durante mis primeros años de formación literaria. La Bogotá de sus años de estudiante, los años cuarenta del bogotazo: “Ciudad remota y lúgubre donde estaba cayendo una llovizna insomne desde principios del siglo XVI”. El río Magdalena, la principal arteria colombiana, eternizada en varias de sus novelas y mitificada junto a Cartagena de Indias como escenario de la historia de amor imposible entre Florentino Ariza y Fermina Daza. Los alrededores de Aracataca, aquel pueblo que algún día fue “una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construida a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos”.

Para ser sincero, no reconocí o no supe reconocer el imaginario de García Márquez en esos lugares. Sus libros, especialmente Cien años de soledad fueron mi biblia durante mucho tiempo. Mi imaginación había volado tan alto durante mi adolescencia que me negué a releerlos durante los últimos años, por temor a sentirme decepcionado, a no encontrar en ellos lo que encontré hace más de una década. Sus historias tuvieron un impacto decisivo en mi formación y fueron sin duda el detonante de que hoy viva en Latinoamérica y sobre todo, de que me dedique a escribir. He vivido mi Macondo particular en muchos pueblos de Ecuador, Cuba y México, pero, extrañamente, no lo viví en el Caribe colombiano cuando lo visité a finales de 2013, unos meses antes de la muerte de García Márquez. Quizás solo sea la demostración dolorosa de ese verso sabinero dedicado al genio colombiano: “En Macondo comprendí que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver”. O quizás es la prueba definitiva de que la literatura no tiene tanto que ver con la realidad, sino que es la batalla contra lo que nos disgusta de la realidad, lo que nos abre los ojos y nos recuerda que la vida tenemos que reinventarla haciendo volar nuestros sueños y nuestros deseos.

Pero miento. Sí hubo un lugar en Colombia que me transportó de lleno al universo del Gabo: la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, el lugar donde falleció Simón Bolívar. Aquella mañana calurosa, cuando entré en esa habitación y observé la cama en la que murió el libertador me sentí de nuevo en la atmosfera barroca, caribeña y decimonónica de El general en su laberinto, quizás mi preferida entre todas sus novelas. Sentí que aquel lugar había inhalado la muerte de uno de los personajes más importantes de este continente mágico y violento, cruel y maravilloso, surrealista e irrepetible.

Pensé en García Márquez y en lo poco que le quedaba de vida. Recordé el final del libro, uno de los finales más trágicos y a la vez emocionantes que he leído. Un final que ahora releo pensando que Bolívar es, de alguna forma, el Gabo, como cada uno de los Buendía, como Fermina y Florentino, como Úrsula y Remedios, como el gitano Melquíades, como todos y cada uno de sus personajes irrepetibles.

Pienso en su muerte, ajena a toda soledad, en su casa de México DF asediada por los periodistas, pero sólo puedo ver esa habitación acechada por las iguanas gigantes, solo puedo imaginarle con el rostro del Libertador cuando observó, en la clarividencia de sus vísperas: “La última cama prestada, el tocador de lástima cuyo turbio espejo de paciencia no lo volvería a repetir, el aguamanil de porcelana descarchada con el agua y la toalla y el jabón para otras manos, la prisa sin corazón del reloj octogonal desbocado hacia la cita ineluctable del 17 de diciembre a la una y siete minutos de su tarde final. Entonces cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las seis en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la casa cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse”.