De la profunda indignación por el estado de las cosas nace este texto que, modestamente, me atrevo a escribir y publicar en un lugar en el que, espero, no alcance la difusión suficiente como para condenarme a la ruina.

Perdonad que comience tan rápido:

Se ha extendido en mi país el ingenio vacuo, la palabrería exacerbada, la celebración televisiva y la pedantería de pegatina, pero ante todo una sola cosa: el lento asesinato figurado, el linchamiento social y la trepanación del seso a todo aquel cuyo pensamiento o calidad de gestión resulten excepcionales o de alta calidad.

A todos ellos se les mira mal, no se les quiere, se les “exporta”, se les defenestra por su demasiada brillantez o sospechosa precocidad, permaneciendo indemnes y en primer plano los mismos matarifes de lo creativo y celebradores de la zafiedad, el grito y, en definitiva, la repugnancia social.

No lo veo extraño. Una pequeña –aunque creciente– élite compuesta por Ellos se encuentra arraigada en la televisión como principal creadora de productos vacíos a gran escala (sus brazos con uñas, más las piernas con sus pies, aferrados a lo más profundo del sustrato televisivo patrio), extendiendo así algo que no puedo entender de otra manera que una especie de Proyecto Hombre de intelectos perdidos por el cual se busca la integración de los imbéciles y el desplazamiento, a un plano marginal, de aquello que cualquiera con sentido común podría entender como ‘normal’.

Disparando al pianista

España está asolada por un sistema que busca integrar al estúpido y desplazar al sentido común. Y los gestores de esta crisis económica no parece que tengan intención alguna de cambiarlo, sino de acentuar todavía más la propensión a marginar la individualidad, a disparar al pianista.

La nueva lógica de mercado así lo exige. Sólo así puedo entender que Gran Hermano siga siendo, después de 17 años, el programa que más audiencia le da a Telecinco. Cadena que no sólo se conforma con mercantilizar la estupidez y promover la inmundicia, sino que se presenta como una de las empresas televisivas más rentables y, por lo tanto, imitables desde el punto de vista comercial.

Como estudiante de Periodismo me siento abiertamente ridiculizado delante de la sociedad al ver cómo, en plena rueda de prensa, una de las profesionales rompe a llorar al serle comunicado que entra en la casa de Gran Hermano a concursar. Sólo puedo comprender su emoción y su llanto al empatizar con ella y ver que quizás piense que su paso por GH16 lanzará su carrera directamente al estrellato periodístico. Probablemente sea así.

El proceso

La pésima educación que los ciudadanos de este país nos hemos visto condenados a recibir ha dado como fruto lo evidente: un conjunto de mentes idiotas e idiotizadas que no sólo no se cansan de extender su idiocia por todo el territorio nacional, sino que además siente como necesario desplazar a aquellos que se atreven a desmarcarse y demostrar, ya no digo genialidad, sino mera eficiencia o capacidad.

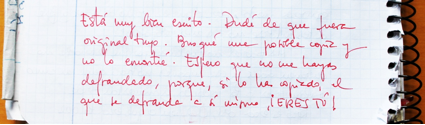

Yo entonces era un crío. Tenía quince años y me gustaba emborracharme con mis amigos y también escribir. Así que sentí emoción cuando la profesora de Lengua nos dijo que teníamos que escribir el primer capítulo de una novela fingida. Una nota escrita en rojo fue la única puntuación:

“Vaya”, pensé. Después de pasar el trago de intentar convencer a la profesora, en vano, de que no lo había copiado, de que lo había escrito yo, en mi casa, la noche anterior, decidí que guardaría esa nota como un tesoro. Parecía una prueba de cómo serían las cosas de ahora en adelante.

Hoy, solo, borracho y tendido en un diván manchado de excrementos lo pienso y no puedo evitar sentirme culpable, pensar que quizás mi vida ha sido una patraña porque me he pasado la adolescencia fingiendo una excelencia –¿Literaria? ¿Artística? ¡Bah! ¡Un vago, es lo que eres!— que no era la mía.

Aquella nota abrió en mi conciencia una suerte de proceso kafkiano –»Alguien debió de haber calumniado a Josef K., porque sin haber hecho nada malo, una mañana fue detenido»– y juro que durante un tiempo me machaqué y me culpé y me catalogué en el tan selecto grupo de pedantes de pegatina sin fondo y sin significado ni oficio ni beneficio. “Es probable que lo sea, al fin y al cabo”.

Busqué empleos sin nombre y me desligué por completo de la vanidad de la escritura, convencido de verla superficial, diabólica, mala víbora que al final envenenaba sin compasión a todo aquel que osaba hacerla suya. También dejé de beber.

Sumergido como estoy en un extraño proceso de marginación encarnado en esos matarifes de la infamia, suplico el fin y, entre movimientos espasmódicos, mi mente le da vueltas a la idea de que estoy condenado a ver Gran Hermano en la televisión hasta que mis días, tras una lenta agonía, terminen. ¡Adelante, denme un empleo! Mamporreros del sentido común: ¡háganme un sitio en su empresa!

Como futuro periodista pienso, entre lloriqueos, ya embotado, que acabaré solicitando la ayuda de un mecenas político sin nombre encarnado en un medio de comunicación cualquiera, o bien suplicando empleo en una cafetería sucia en la que despachar clientes cómodos con su existencia.

No sé, igual también os pasa a vosotros.

Fotografía: Pexels