Hay obras capaces de borrar el miedo a la muerte. Son piezas que encapsulan la eternidad y la depositan en nuestra mano como un caramelo de árbol. Félix Grande escribió uno de estos, se llama La balada del abuelo Palancas y poetiza la historia de su antepasado (y de todo su clan), nacido a finales del siglo XIX, que se ganó el apodo después de que unas prostitutas de Tomelloso no le fiaran el polvo: investido de orgullo e insatisfacción arrastró un rodillo de piedra de mil kilos hasta la puerta del ayuntamiento.

La eternidad expresa la totalidad del tiempo, es un concepto inabarcable que orilla al ser humano a su porción irrisoria de existencia. En cambio, hay una eternidad distinta. César Vallejo se refirió a ella en su poema La violencia de las horas. Tras recordar el mapa de su infancia plagado de túmulos y muertos, el peruano dijo: «Murió mi eternidad y estoy velándola». Félix Grande, que acostumbraba a colmarse la boca de lágrimas en el sofá de su casa, junto a su mujer Francisca Aguirre y su hija Guadalupe, recitando por turnos al poeta de Santiago de Chuco, Félix Grande, digo, resume en La balada la asignatura del hombre: «… querer a los vivos, enterrar a los muertos y conseguir alguna vez soñar con todos juntos». La inmortalidad reside en ese sueño. Cada uno de nosotros, en las manos fantasmales de la sinapsis neuronal, atesoramos un tiempo imperturbable que nunca deja de suceder, que amontona años pasados y brisas y moléculas de olor y almas.

La historia de los Palancas nos persuade de que esto no solo sucede en la memoria. Las palabras del autor materializan el vaho del recuerdo. El manejo de los tiempos verbales y los presentes inesperados nos levantan la barbilla para que contemplemos cómo, efectivamente, frente a nosotros, el abuelo y el padre comparten un ritual de cigarros de hebra y vino manchego.

La novela está compuesta con el pulso sapiencial y la raigambre de los fandangos del Niño Gloria y las cabriolas de Manolo Caracol. El nieto del Palancas moviliza un arsenal de metáforas y símiles y verbos disonantes y adjetivos ‘aurorales’ que convierten unos sucesos reales y de médula sencilla en un paisaje casi mitológico donde, por ejemplo, los cereales verdes revientan de regocijo tras las lluvias de abril, las monedas de real tintinean como carcajadas de tórtola o una sonrisa anciana parece fabricada con pan.

El estilo puede resultar amanerado y excesivamente barroco a primera vista; no obstante, enseguida se entiende que la gramática y la sintaxis apuntalan la vocación de permanencia del relato. Los escritos ágiles, armados con frases cortas, suelen proponer un tiempo en que las acciones ocurren y se esfuman. Las páginas de La balada, al contrario, se preñan de frases extensas, de subordinaciones y desviaciones propias del flujo de conciencia. Las oraciones pertenecen a una época de analfabetos: el cerebro debía bastarse para archivar los sucesos y, además, se consideraba una obligación providencial conservar y transmitir el legado de la memoria. Cada diálogo va amarrado por un tono de enseñanza moral que se asienta sobre la piedra angular de la humildad y la solidaridad humana.

No es un libro sobre la infancia, sino un libro desde la infancia. Las palabras se perpetraron con una ingenuidad muy lúcida. Imagino a Félix Grande escribiendo con la mano derecha y acariciando con la izquierda la testuz de una chota que se llamaba Leona y que rescató a su hermano de la muerte. Así, como si nada, a punta de bolígrafo, el nieto de la saga nadó por las secuencias de su ADN con tal ternura que el lector, al acabar la última página, y tras engullir un par de minutos de saliva, solo podrá zambullirse en el StreetView de GoogleMaps, buscar el número 39 de la calle Asía de Tomelloso y mirar con ojos fijos el hogar cerrado del Palancas y de la eternidad.

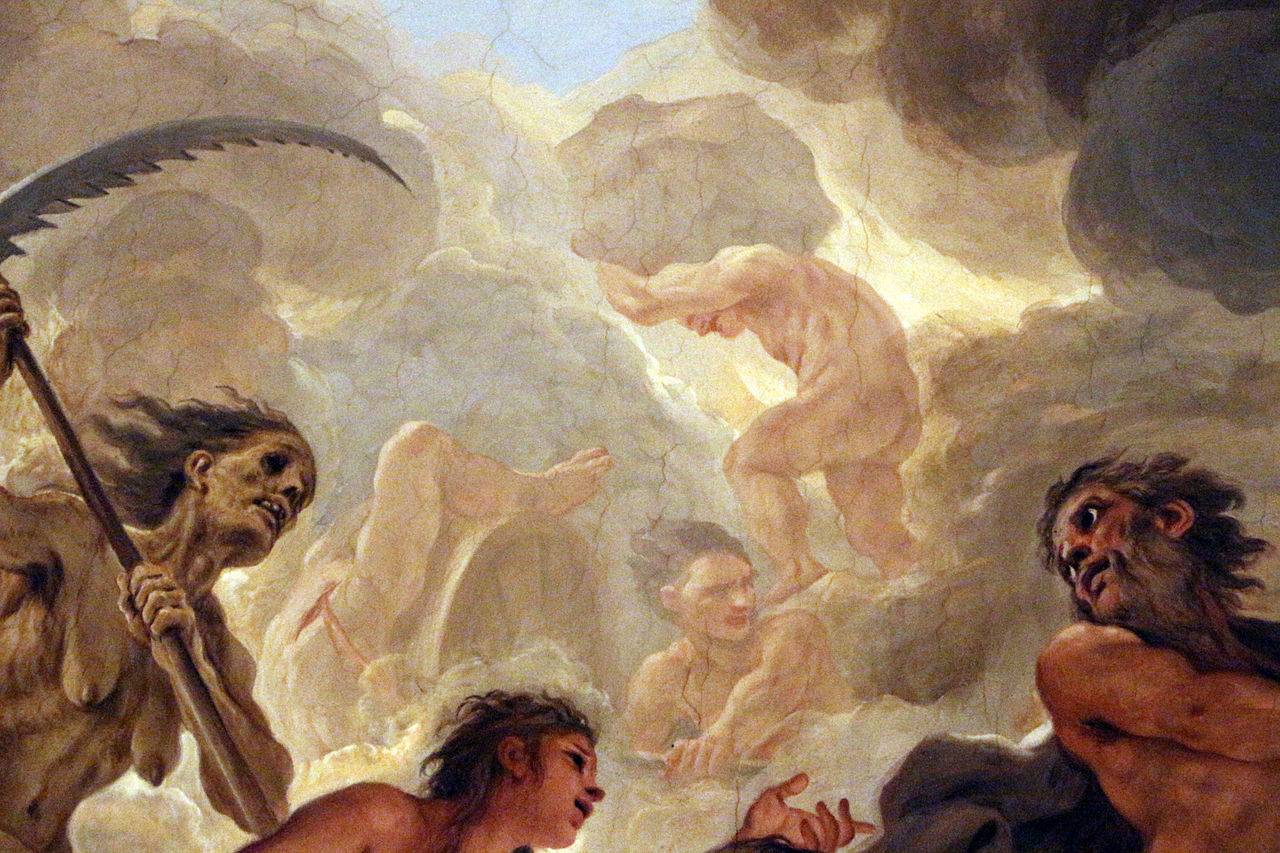

Imagen: Wiki Commons