Fotografías: Wikimedia Commons

Mi vínculo con el boxeo es puramente intelectual. Nunca he visto un combate en vivo y durante gran parte de mi infancia mi única relación, bastante estrecha por otro lado, con ese deporte casi clandestino en la España contemporánea la establecí siempre a través del cine y la literatura. Como si solo pudiese alcanzar la verdad del boxeo mediante ficciones interpuestas, experimentando la pasión burguesa y sosegada del lector que no ha peleado en su vida. Primero fue el cuento Por un bistec, de Jack London, en una de esas ediciones populares de Alianza Cien que costaban veinte duros y que mi madre me leía de vez en cuando en sesiones teatralizadas e inolvidables que se quedaban siempre demasiado cortas. Después llegaron el cine y los cuentos de Cortázar, Circe y La noche de mantequilla. Mi modelo en aquel entonces seguía siendo el modelo romántico que dibujó Jack London en su relato: el boxeador envejecido y derrotado. El boxeo era para mí justamente eso: una metáfora de la vida. Una caída, un hincar la rodilla que en aquella preadolescencia se iba perfilando como la coreografía perfecta de una educación sentimental que se decantaba siempre a favor del perdedor.

El primer combate real que vi en mi vida fue el de Javier Castillejo contra el ruso Karmazin por el campeonato del mundo del peso superwelter en la Cubierta de Leganés. Lo vi en la televisión de casa, mientra mis padres dormían. Todo sucedió a mucha velocidad. Apenas entendí nada. Sin embargo, me impresionó. Nunca había visto nada igual. El ruso parecía un cirujano. En el impetuoso Castillejo había una mezcla conmovedora de desorden y entusiasmo.

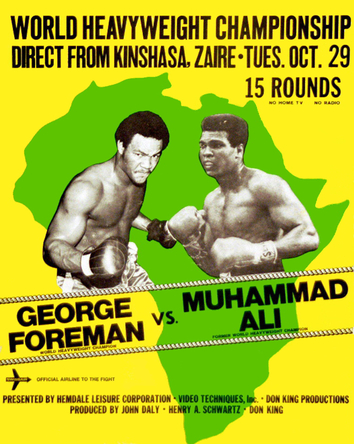

Supongo que si se dan las circunstancias adecuadas y uno persevera, el deslumbramiento juvenil por Salgari puede desembocar en Cervantes. A mí me sucedió justamente eso. Después de ese primer combate quise ver boxear al más grande, quise ver boxear a Muhammad Ali. No me conformaba con veloces resúmenes de archivo, con hacerme una vaga idea de su estilo. Quería ver combates enteros, como si pudiese retroceder en el tiempo y sentir lo que sintieron sus contemporáneos al presenciar sus triunfos. En mi curso del colegio había un chico al que le gustaba el boxeo. Curiosamente se llamaba Omar, porque era medio árabe. Él me abrió las puertas a Ali. Conseguí que me prestara un vídeo VHS de una colección de fascículos sobre la historia del boxeo que pertenecía a su padre. Me lo entregó en una esquina del recreo, como si me estuviese dando un paquete de tabaco o una novela del Marqués de Sade. En la cinta estaban grabados íntegros los combates por el cetro mundial de los pesos pesados entre Ali y Sonny Liston en 1964, y entre Ali y Foreman en 1974 en Kinshasa, que los americanos, fantásticos fabricantes de historias, bautizaron como The Rumble in the Jungle. Junto a la serie de míticos combates contra Joe Frazier, esos fueron los momentos culminantes de la carrera de Ali.

Supongo que si se dan las circunstancias adecuadas y uno persevera, el deslumbramiento juvenil por Salgari puede desembocar en Cervantes. A mí me sucedió justamente eso. Después de ese primer combate quise ver boxear al más grande, quise ver boxear a Muhammad Ali. No me conformaba con veloces resúmenes de archivo, con hacerme una vaga idea de su estilo. Quería ver combates enteros, como si pudiese retroceder en el tiempo y sentir lo que sintieron sus contemporáneos al presenciar sus triunfos. En mi curso del colegio había un chico al que le gustaba el boxeo. Curiosamente se llamaba Omar, porque era medio árabe. Él me abrió las puertas a Ali. Conseguí que me prestara un vídeo VHS de una colección de fascículos sobre la historia del boxeo que pertenecía a su padre. Me lo entregó en una esquina del recreo, como si me estuviese dando un paquete de tabaco o una novela del Marqués de Sade. En la cinta estaban grabados íntegros los combates por el cetro mundial de los pesos pesados entre Ali y Sonny Liston en 1964, y entre Ali y Foreman en 1974 en Kinshasa, que los americanos, fantásticos fabricantes de historias, bautizaron como The Rumble in the Jungle. Junto a la serie de míticos combates contra Joe Frazier, esos fueron los momentos culminantes de la carrera de Ali.

En 1964, cuando Cassius Clay apareció en escena para retar al entonces campeón del mundo de los pesos pesados Sonny Liston, era apenas un joven que venía de ganar la medalla de oro en los JJ OO de Roma en 1960 y por el que nadie daba un duro contra el que entonces parecía un campeón inexpugnable. Encima era un fanfarrón y anunció que noquearía a Liston en siete asaltos. Y efectivamente, en el séptimo Liston se quedó clavado en su rincón y ya no salió a pelear. Abandonó. KO técnico. El loco del Lousville estaba en marcha. Vuela como una mariposa, pica como una abeja; pega, pega, campeón. El padre de uno de mis mejores amigos dice a menudo que ver boxear a Alí era como ver a una estatua griega en armónico movimiento. El ballet de los dioses. Agilidad, belleza, gracia. Parecía como si las proporciones clásicas hubiesen decidido salir a boxear y flotasen ingrávidas en el ring del Madison Square Garden. Un peso pesado con la elegancia en el cuadrilatero del boxeador más perfecto de todos los tiempos: el peso medio Sugar Ray Robinson. Aquel cuyos combates a Cortázar le parecían experiencias estéticas casi insuperables.

Tras esa pelea Ali fue haciéndose grande hasta trascender el deporte. Se convirtió al Islam y adoptó su nuevo nombre. Se erigió en uno de los líderes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Se negó a ir al Vietnam bajo aquella proclama ya legendaria: «No Vietcong ever called me nigger«. No deja de ser curioso que en un mundo donde reina lo light y que suele ver el boxeo como una práctica primitiva, fuese precisamente un boxeador el que se opusiera con tanta vehemencia a las barbaries de la segregación y de la guerra del Vietnam. Ese hombre que peleaba semidesnudo a puñetazo limpio por su nombre, por su gente y por su dinero era quizá mucho más civilizado que media América que iba a trabajar cada mañana con corbata y que aprobaba con el aplauso o el silencio cómplice un sistema racista. Alí lo arriesgó todo. Su dinero y su carrera deportiva. Nunca le perdonaron el desafío de la deserción y le retiraron la licencia para boxear. Cuando regresó al cuadrilátero había perdido unos años preciosos.

nuevo nombre. Se erigió en uno de los líderes de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Se negó a ir al Vietnam bajo aquella proclama ya legendaria: «No Vietcong ever called me nigger«. No deja de ser curioso que en un mundo donde reina lo light y que suele ver el boxeo como una práctica primitiva, fuese precisamente un boxeador el que se opusiera con tanta vehemencia a las barbaries de la segregación y de la guerra del Vietnam. Ese hombre que peleaba semidesnudo a puñetazo limpio por su nombre, por su gente y por su dinero era quizá mucho más civilizado que media América que iba a trabajar cada mañana con corbata y que aprobaba con el aplauso o el silencio cómplice un sistema racista. Alí lo arriesgó todo. Su dinero y su carrera deportiva. Nunca le perdonaron el desafío de la deserción y le retiraron la licencia para boxear. Cuando regresó al cuadrilátero había perdido unos años preciosos.

Muhammad Ali, como Johan Cruyff, era también una forma de hablar. Ali solía anunciar con sus poemas y rapeos improvisados lo que iba a suceder en el combate, haciendo verdad eso de que primero es el lenguaje; primero es siempre la palabra, cuya función es no solo la de representar la realidad sino sobre todo construirla. Ali pensó y reinventó el boxeo porque primero fue capaz de verbalizarlo. Consiguió ser a la vez poeta y guerrero. Eso le permitió enfrentar y vencer a Foreman en Kinshasa en 1974 ante 100.000 zaireños que gritaban enardecidos: Ali bomaye, Ali mátalo. Aquello fue mucho más que un combate, fue un acontecimiento organizado por primera vez por el ínclito Don King y patrocinado por el sátrapa Mobutu. De hecho, se retransmitió en horario estadounidense y ni siquiera pudo verse por la televisión zaireña. Los únicos africanos que vieron el combate fueron los 100.000 que llenaban el estadio y que se llevaron una sorpresa al darse cuenta de que Foreman también era negro, pues pensaban que la pelea era entre un blanco y un negro.

Foreman tenía entonces 25 años y parecía una secuoya de Yosemite. Era una auténtica mole. Alí tenía 32 y ya había perdido esa velocidad que le hacía distinto a los demás. Sobre el papel no tenía nada que hacer. Su táctica, sin embargo, fue una de las mayores genialidades de la historia del deporte. Alí ganó a Foreman como si fuese Kárpov jugando con negras contra Korchnoi. Un ajedrecista con guantes y calzón blanco. Aguantó contra las cuerdas voluntariamente durante siete asaltos, cubriéndose el rostro con los guantes, ofreciéndole el cuerpo a Foreman y aguantando un durísimo chaparrón de golpes sobre los abdominales y los costados hasta que su rival se desfondó en el octavo asalto y Alí pudo noquearlo tras una rápida combinación. Al ver el combate me llamó la atención la caída de Foreman. Nunca había visto a un hombre caer así. Foreman cayó con estupefacción, como caería un rey traicionado que hasta ese momento se creía inmortal. Había en la caída de Foreman algo tristísimo que nunca he podido quitarme de la cabeza. En cualquier caso, tras ver el combate en la cinta que me había prestado mi amigo, reconocí de inmediato en Ali al Tom King del cuento Por un bistec de Jack London. El tipo que es capaz de vencer por pura inteligencia y sabiduría, tras asumir su inferioridad física. Ali, como Tom King en el relato de London, conocía sus limitaciones a la perfección y se dedicó a economizar cada movimiento, inclusive los pasos que daba hacia su rincón al terminar cada asalto, para hacer que Foreman, vigoroso y ebrio de fe en sí mismo, se desfondase casi sin darse cuenta. Cuando sintió que su rival desfallecía aprovechó la oportunidad. La diferencia es que a Ali el plan le funcionó mientras que el pobre King fue noqueado en un despiste.

Foreman tenía entonces 25 años y parecía una secuoya de Yosemite. Era una auténtica mole. Alí tenía 32 y ya había perdido esa velocidad que le hacía distinto a los demás. Sobre el papel no tenía nada que hacer. Su táctica, sin embargo, fue una de las mayores genialidades de la historia del deporte. Alí ganó a Foreman como si fuese Kárpov jugando con negras contra Korchnoi. Un ajedrecista con guantes y calzón blanco. Aguantó contra las cuerdas voluntariamente durante siete asaltos, cubriéndose el rostro con los guantes, ofreciéndole el cuerpo a Foreman y aguantando un durísimo chaparrón de golpes sobre los abdominales y los costados hasta que su rival se desfondó en el octavo asalto y Alí pudo noquearlo tras una rápida combinación. Al ver el combate me llamó la atención la caída de Foreman. Nunca había visto a un hombre caer así. Foreman cayó con estupefacción, como caería un rey traicionado que hasta ese momento se creía inmortal. Había en la caída de Foreman algo tristísimo que nunca he podido quitarme de la cabeza. En cualquier caso, tras ver el combate en la cinta que me había prestado mi amigo, reconocí de inmediato en Ali al Tom King del cuento Por un bistec de Jack London. El tipo que es capaz de vencer por pura inteligencia y sabiduría, tras asumir su inferioridad física. Ali, como Tom King en el relato de London, conocía sus limitaciones a la perfección y se dedicó a economizar cada movimiento, inclusive los pasos que daba hacia su rincón al terminar cada asalto, para hacer que Foreman, vigoroso y ebrio de fe en sí mismo, se desfondase casi sin darse cuenta. Cuando sintió que su rival desfallecía aprovechó la oportunidad. La diferencia es que a Ali el plan le funcionó mientras que el pobre King fue noqueado en un despiste.

No suele recordarse pero como casi todos los boxeadores Ali también tuvo un final triste. Algunos negocios le fueron mal y la falta de dinero lo arrastró de nuevo a los rings, a boxear más de lo que hubiese sido conveniente. El boxeo es el deporte más triste de todos porque siempre acaba mal, como diría el amigo Gil de Biedma. Y es verdad. El propio Ali en su esplendorosa juventud había noqueado al legendario Archie Moore; Rocky Marciano lloró desconsolado como un crío sobre el ring el día que se proclamó campeón del mundo tras destronar a su ídolo Joe Louis. El boxeo es una historia circular y cruel. La juventud siempre emerge de nuevo para enterrar a otro mito. Acerca de eso gira el relato pugilístico de Jack London que me acompañó durante toda mi infancia. No es que el boxeo sea una metáfora de la vida, es la vida misma. No hay mitos eternos, el paso del tiempo es siempre implacable y los boxeadores, como los atracadores de bancos, nunca se retiran en el momento justo porque siempre sueñan con un último golpe que es, a la postre, el definitivo, el que hace que caven sin saberlo su propia tumba. En 1980 Ali cayó con estrépito en Las Vegas contra el que había sido su propio sparring años atrás y aun peleó por última vez en 1981 en las Bahamas. Otra derrota antes de retirarse. Tampoco el gran Ali pudo esquivar a la biología. Después el Parkinson lo arrinconó durante 30 años hasta noquearle definitivamente.

Creo que la épica de su vida merece que por una vez termine con la palabra mágica: FIN.