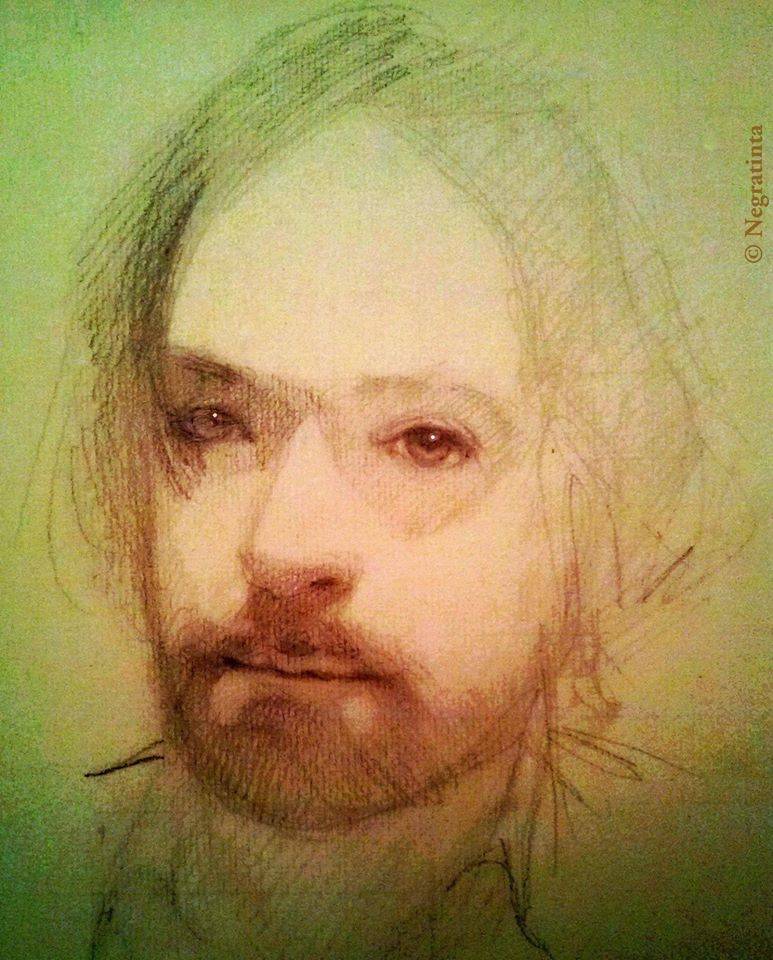

Cuando el peso de lo real cae sobre la ficción y lo hace del modo en que sucedió tal día como hoy de hace dos años para todo el mundo pero, en particular, para el actor británico Rowan Atkinson (Condado de Durham, 1955-Londres, 2012), con el paso del tiempo cualquier mecanismo para distinguir vida y fábula termina por hacerse del todo inútil. Resulta aún más inviable evitar que, parafraseando a nuestro infame compatriota Goebbels, una mentira mil veces repetida se acepte como hecho irrefutable. Así, los subterfugios de la falacia institucional poseen una mayor capacidad para permanecer en la memoria colectiva e instaurarse como verdad monolítica: transcurridos casi cuarenta meses desde la supuesta muerte del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el gobierno de los Estados Unidos todavía insiste ―incluso hoy, a la vista de los brutales acontecimientos que recordamos en este segundo aniversario de la barbarie― en su primera versión, toda vez que el salvaje y mediático atentado del 8-A en el London Eye, que junto a las vidas de cientos de ciudadanos se llevó la del popular actor británico de un modo tan grotesco y brutal, tuvo el sello inconfundible de la organización terrorista y del cerebro yemení, casi once años después del 11-S.

Las circunstancias y consecuencias del 8-A, el peor de los atentados que ha padecido el pueblo inglés ―si no tomamos como tales los bombardeos de nuestra Luftwaffe en la S.G.M.―, planificado en primera instancia para captar la atención de los millones de personas que en todo el mundo seguían las retransmisiones de los Juegos Olímpicos desde la metrópoli británica, superaron las expectativas de los propios radicales islamistas. Todas las medidas de seguridad del anillo olímpico londinenseresultaron inútiles para evitar, en pleno centro de la ciudad, la acción de los suicidas, que haciendo uso de los avances tecnológicos recientes en nanomáquinas ―detonadores indetectables, en este caso―, consiguieron disponer sus cargas explosivas entre las cápsulas inferiores y al pie de la gigantesca noria. Cabe recordar que antes del ataque aéreo del 11-S en Nueva York, el World Trade Center ya sufrió una tentativa de atentado subterráneo que pretendía derribar las torres desde sus cimientos; por no mencionar el paralelismo simbólico entre el ataque simultáneo que entonces, si creemos la versión oficial, sufrió el Pentágono y el que aquí nos ocupa, ocurrido, no por casualidad, frente al Ministerio de Defensa británico. Lo que ni siquiera el sector más desquiciado de los terroristas podía vaticinar fue el modo, entre apocalíptico y burlesco, en que el London Eye, en vez de colapsar sobre su soporte en forma de A como tenían previsto, se desgajó de la base y comenzó a rodar, literalmente como una rueda de fuego y humo, sobre los jardines de la orilla oriental del Támesis. Sus más de dos mil toneladas fueron a impactar y a hundir parte del flanco del cercano Royal Festival Hall, donde esa noche estaba a punto de tener lugar la gala del flamante estreno de la nueva temporada de la serie Blackadder.

El desastre colectivo provocó este nuevo paradigma en la seguridad internacional que todavía sufrimos dos años después, y en el que toda persona en todo lugar se ha convertido en sospechosa. Los controles urbanos en cualquier punto y el proyecto, apoyado también por nuestra cancillería para toda la Unión Europea, de implantar un chip de identificación a toda la población ya han hecho olvidar a los ciudadanos la pesadez de los protocolos que hasta el verano anterior a Londres 2012 parecían sólo reducidos a los aeropuertos. Pero más allá de la magnitud de la tragedia en sí y de su repercusión en nuestra vida diaria, la rueda incandescente de acero, cristal y aluminio se convirtió la noche del 8 de agosto de hace dos años en una metáfora implacable, la de la destrucción de la democracia a manos del rodillo de poder financiero, esto es, de la política al servicio del mercado. La nueva y quinta temporada de Blackadder, serie de éxito en la segunda mitad de la década de los 80 del pasado siglo y una de las comedias más míticas en toda la historia de la BBC, iba a situar al personaje de Edmund Blackadder en las turbias aguas de la política británica, como un burócrata venido a más en los entresijos de la organización de los Juegos. Ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a enriquecerse con oscuros negocios de comisiones y a perpetuar la estirpe de los ancestros a los que interpretó Rowan Atkinson en las anteriores temporadas de la serie: un príncipe en el reinado tardomedieval de Ricardo IV, un noble de la corte isabelina, un mayordomo real del Príncipe de Gales a finales del siglo xviii y un capitán del ejército en el frente occidental de la Gran Guerra. Resulta significativo y muestra toda la intención crítica de la que, con toda seguridad, iba a ser la última y definitiva temporada de la serie, el hecho de que, en esa escala descendente de rangos, el postrero y más maduro de la saga de los Blackadder fuera a encarnar, precisamente, a un político. El retrato mordaz y despiadado que de la clase dirigente de su país iba a arrojar la serie, en su resurrección con esta entrega, contenía reapariciones tan jugosas como la de un Baldrick dealer del inoperante parlamentario Lord Percy, adicto al MDMA, o giros tan desquiciados como el que colocaba al propio Edmund Blackadder como amante de una Camila Parker convertida en regente provisional de la corona británica por una concatenación de calamidades: la muerte de Isabel II, la repentina incapacidad de su marido Carlos y el ingreso temporal de los hijos del hasta entonces Príncipe de Gales en un centro de desintoxicación.

El episodio piloto, rodado en 3D, iba a presentarse de manera excepcional en el Royal Festival Hall ―en el año 2000 hubo un precedente similar, con la proyección en la Cúpula del Milenio del telefilm especial Blackadder: Back & Forth―, pero la serie todavía se encuentra a día de hoy «secuestrada» por la televisión pública británica, donde no faltan quienes claman por el rédito económico que supondría su emisión. Esa carga de profundidad ―camuflada bajo el habitual revestimiento de humor corrosivo de la serie― contra la corrupción del sistema queda por ahora como testimonio silenciado y lúgubre de un mundo en el que las mentiras reiteradas fabrican fantasmas en lo real, y en el que la realidad escribe, en ocasiones así y con el puño implacable de un monstruo, un guión de dimensiones bíblicas. Semejante decapitación simbólica de la gran ilusión colectiva en plena celebración de los Juegos Olímpicos debería haber borrado, quién sabe si para siempre, la capacidad del ser humano para la amnesia selectiva. Sin embargo, del mismo modo en que el mundo pareció seguir su camino tras la masacre de Münich 1972, o que durante las penúltimas olimpiadas los gobiernos occidentales no protestaron ante el gobierno chino por la vulneración de los derechos de muchos de sus ciudadanos o por la represión en el Tíbet ―todo el mundo acudió a Beijing 2008 para hacer caja―, cada vez son más las voces que, de nuevo, han hablado durante estos dos años de guerra contra el terrorismo, de la inminente invasión de Egipto por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y sus aliados ―entre los que Alemania aún duda situarse―, en contra de las recomendaciones de la ONU, de la futura, definitiva y siempre aplazada recuperación de la economía y, como siempre, de la sacrosanta seguridad internacional, aunque esa seguridad no tenga una vocación tan universal como plegada a las demandas del llamado Primer Mundo. Voces que vienen de esa misma clase política que el desaparecido Rowan Atkinson pretendía satirizar en su trabajo póstumo y que ahora, dos años después, todavía acallan, dirigen y avasallan a las de cualquier ciudadano normal, vapuleado por los golpes de la Historia y manipulado por las mentiras de sus gobernantes, dejándole ante el televisor con la sensación de estar condenado, como escribiera Lev Tolstói en una de sus más grandes novelas, a «vivir así, solo, al borde de un abismo, sin nadie que le comprendiese ni se apiadase de él».

Berliner Zeitung, 8 de agosto de 2014