Fotografías: Wikimedia Commons

Cuando Francia le declaró la guerra a Alemania y ordenó, el domingo 15 de agosto de 1914, la movilización general de “tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d´etre puni avec toute la rigueur des lois” (tal y como rezaba la célebre Orden de Movilización General que hoy venden en el Arco del Triunfo y en la Torre Eiffel como souvenir, en forma de cuartilla) Agustí Calvet estaba allí. Estudiando filosofía en la Sorbona y viviendo en una pensión, la de Madame Durieux, ubicada en una plaza cuyo nombre retumbaba germánicamente: de Fürstenberg, en el corazón de Saint-Germain-des-Prés. Tenía 27 años, y la Gran Guerra, aquella “convulsión incalculable” que él compararía luego con el Diluvio Universal, lo cambió también a él; de licenciado en Filosofía y Letras con aspiraciones de erudito y académico, a periodista bajo el pseudónimo de Gaziel.

Gaziel pertenece a esa estirpe de periodistas españoles cultos, sénecas para los estándares contemporáneos, que viajaron por el mundo, vivieron los sucesos que lo trastornaron y dejaron un legado descriptivo notable y único: Assía, Chaves Nogales, escribas que transcribieron sus impresiones desde el seno de los grandes imperios políticos y culturales del mundo moderno, el británico, el francés y el ruso. Linaje extraño a la tradición española, tan centrada en la charca pequeña y en los pequeños peces que la domeñan y la domeñaron.

Eligió Gaziel más tarde, cuando hubo que firmar aquel puñado de notas garabateadas en cuadernos y folios con un cierto orden, sin pretensiones, desde el 1 de agosto hasta el 4 de septiembre. Iban a ser publicadas en España, en La Vanguardia. El director del gran diario barcelonés de la época, Miquel dels Sants Oliver, era conocido suyo y leyó los apuntes que él fue escribiendo todas las noches de aquel mes catártico en que tembló toda Europa y Francia tremoló patriotismo y espanto. Oliver quedó impresionado, y le pidió que las tradujera al español. Gaziel es un nombre árabe que alude al demonio que en cierta mitología islámica custodia tesoros ocultos, subterráneos; así es como interpretaron los primeros sabios musulmanes al daimon de Sócrates, aquel genio invisible que le decía al maestro cómo había de actuar y que causó su ruina. Calvet se puso Gaziel de nombre artístico porque no podía ser de otra manera: era un hombre genuinamente europeo, producto refinadísimo de la cultura milenaria de la civilización del continente.

Su prosa es engolada y a veces embota, pero también es un extraordinario creador de imágenes: acude de continuo a la analogía, la metáfora y a la recreación esmerada para explicar las turbulencias que lo agitan por dentro. Como todos los europeos formados y con conciencia de sí mismos, no se explica la guerra, no la entiende: cómo es posible morir y matar otra vez, cuando hemos construido ciudades, imperios, ferrocarriles y ágoras de hormigón. Se sienta a escribir en su cuarto en la pensión Durieux (“una pensión cosmopolita, poblada sólo por jóvenes, estudiantes y artistas; las chicas son mayoría y dominan las francesas, venidas de todo el país; pero en los tres pisos y las buhardillas del antiguo edificio Luis XIII, de ladrillo rojo y alféizares de piedra amarillenta, bajo las alta cubierta de pizarra gris, a buen seguro que se mezclan todas las razas y todas las lenguas del mundo. El pensionista más mayor no llega a los treinta años, y el más rico no gasta al mes ni doscientas pesetas. Todas las chicas son mademoiselles y todos los mozos son messieurs. Y el gozo de vivir es como un aura mágica que circula todo el tiempo”), una especie de buhardilla, cada noche, tras regresar de sus paseos diarios por París, la ciudad inasible, inconmensurable, eterna.

Por las páginas de su Diario vemos cómo se vacía esa ciudad multitudinaria, cómo se va haciendo cada vez más pequeña y cada vez más fría, más estrecha, más áspera: París se queda sin habitantes, lentamente, y sin su joie de vivre, rasgo capital de su naturaleza expansiva, se va haciendo aldea, con los tonos acostumbrados de las villas y de los villanos: recela, desconfía, se vuelve intolerante, fanática, generosa en todo, sobre todo en el temor. Se transforma en ciudadela oscura y suspicaz, en burgo asediado por la guerra. Gaziel asiste a la permuta y su espíritu se empata de la tristeza que apaga la ciudad. El Diario está cuajado de anécdotas que lo ilustran, como la que le cuenta Fräulein Erika, una huésped alemana, amiga de todos y querida especialmente por Madame Durieux, que de pronto se ve cogida en el corazón de un país que no se fía de lo que sea rubio y hable con la garganta:

“Fräulein Erika prosiguió diciendo: antes de llegar a la esquina de la Rue Blanche, oí de pronto un rumor de voces, confuso y agitado. Al doblar la calle, vi una muchedumbre compacta que se agolpaba, arremolinándose. Sonaban gritos estentóreos. ¡Muera, muera! ¡Canalla! ¡Asesino! La manifestación tenía un aspecto feroz. Yo me acurruqué en el ángulo de la calle para dejar pasar a la chusma que se adelantaba. De pronto, en medio del torbellino humano, vi a un hombre alto, intensamente pálido, con el rostro bañado en sangre, que se defendía contra una turba de agresores que le acometían por todas partes. En el mismo instante, una mujer del pueblo, vieja y desgreñada, con los ojos inyectados en sangre y los brazos levantados en alto, gritó dirigiéndose a mí como si quisiera hacerme partícipe de su alegría brutal: ¡mire, mire, señorita! ¡Están linchando a un espía alemán!”

Pero Gaziel debía ser un hombre bueno. Puede notarse leyéndolo. Su bonhomía, quizá particularmente naíf, y por ello entrañable, exenta de vileza, sale de sus páginas como un vapor ligero y etéreo que lo impregna todo: cuando cuenta cómo se echa de menos en la maison Durieux al oficial del ejército alemán que pasó unos meses con ellos, mandado llamar a la fuerza desde Alemania, ahora enemigo, quizá enfrentado con el hijo de Madame Durieux, su hospedador, también su amigo; cuando contempla con benevolencia la miseria pequeña e ineluctable del parisino en guerra, o cuando juzga severamente a la plebe, con ademán aristocrático -propio de su generación y de su clase, por otra parte- para luego exculparla, admirándose de su instinto primitivo e indomable de resistencia, por ser la cepa que nutre Francia de leones que la sostienen en la frontera.

Pero Gaziel debía ser un hombre bueno. Puede notarse leyéndolo. Su bonhomía, quizá particularmente naíf, y por ello entrañable, exenta de vileza, sale de sus páginas como un vapor ligero y etéreo que lo impregna todo: cuando cuenta cómo se echa de menos en la maison Durieux al oficial del ejército alemán que pasó unos meses con ellos, mandado llamar a la fuerza desde Alemania, ahora enemigo, quizá enfrentado con el hijo de Madame Durieux, su hospedador, también su amigo; cuando contempla con benevolencia la miseria pequeña e ineluctable del parisino en guerra, o cuando juzga severamente a la plebe, con ademán aristocrático -propio de su generación y de su clase, por otra parte- para luego exculparla, admirándose de su instinto primitivo e indomable de resistencia, por ser la cepa que nutre Francia de leones que la sostienen en la frontera.

Lo que Gaziel describe, mezclando su pesadumbre inevitable con reflexiones morales, políticas y sociales, es el modo en que Francia recibió el golpe, contuvo la hemorragia y se levantó en armas: es lo más parecido a una crónica erudita del París revolucionario de 1789, cuando los franceses, convertidos de pronto en ciudadanos, marcharon con lo puesto a la frontera a batirse con los austriacos. Esa reacción cívica, forjada en poco más de un siglo de conquistas sangrientas de una comunidad que Gaziel, sinecdóticamente, retrata en la carne y en el sufrimiento indómito de Mamá Triboulet; un verdadero sarmiento de aquella Francia, la de la Tercera República (la Francia de la clase media, cuya creación y asentamiento, expansión material, financiera y sociológica fuera, probablemente el triunfo más perdurable de todas las proezas acometidas por esa nación desde 1792) a quien Calvet conoce cuando sus cuatro hijos están ya en el frente:

“Y con voz lenta, pero robusta y simple, como sus pensamientos, mamá Triboulet ha seguido diciendo: cuatro hijos tengo y los cuatro se han ido. Yo me he quedado sola, sin nada en el mundo. ¡Que lucen y que Dios los ampare! Mi abuelo murió batallando por el gran emperador de Francia; mi padre murió en la guerra del 70, y esta vez yo he dado toda mi sangre para defender la tierra de sus enemigos.

Esta frase, tan simple, para defender la tierra, la decía mamá Triboulet con un amor instintivo, casi físico y animal. Y al pronunciarla se daba con el puño cerrado grandes y fuertes golpes sobre el pecho hundido, como si quisiera indicar que la tierra, la patria, no era simplemente para ella una cosa objetiva, exterior, como los verdes campos de su pueblo o las paredes de su casa natal, sino además algo muy hondo, inconmovible y tempestuoso, que le palpitaba imperativamente dentro del alma”.

Gaziel es francófilo, absolutamente. Exuda por cada poro de su piel amor por Francia, por ese país, primero de Europa, que el considera heredero de la tradición áurea del pensamiento, de la cultura y de la razón, vértebras fundamentales de la civilización por la que, desde un primer momento, la propaganda aliada, especialmente la francesa, dice estar luchando frente al militarismo bárbaro y autoritario de los prusianos. Gaziel, sin embargo, no es tonto: sabe que la mitad de lo que cuenta esa misma propaganda es mentira, o exagerado; sabe que ha de ganar Francia por el bien del mundo y de los valores que lo conforman a él mismo como persona, pero no sucumbe al sesgo oficial con que la censura, autoimpuesta o gubernamental, mutila la verdad que le llega a los parisinos. Tanto es así que se queja muchas veces en su diario de no recibir París noticias fidedignas del frente: mientras todos los periódicos (fuente única y exclusiva de información para los ciudadanos; en la era previa a la radio, el periodismo tenía la condición sagrada del mensajero, del exégeta y del oráculo, tal era la influencia de lo que se escribía y publicaba en el estado de ánimo de los ciudadanos, paradigma de ello el mismo Gaziel, cuya primera actividad rutinaria todos los días era comprar o hacerse traer los periódicos) sostienen que los alemanes están siendo estorbados, detenidos y hasta derrotados en Lieja, los soldados del Káiser atravesaban Bélgica y llegaban hasta el Marne siguiendo el Plan Schlieffen-Moltke sin que nadie en París lo sospechara.

Gaziel es francófilo, absolutamente. Exuda por cada poro de su piel amor por Francia, por ese país, primero de Europa, que el considera heredero de la tradición áurea del pensamiento, de la cultura y de la razón, vértebras fundamentales de la civilización por la que, desde un primer momento, la propaganda aliada, especialmente la francesa, dice estar luchando frente al militarismo bárbaro y autoritario de los prusianos. Gaziel, sin embargo, no es tonto: sabe que la mitad de lo que cuenta esa misma propaganda es mentira, o exagerado; sabe que ha de ganar Francia por el bien del mundo y de los valores que lo conforman a él mismo como persona, pero no sucumbe al sesgo oficial con que la censura, autoimpuesta o gubernamental, mutila la verdad que le llega a los parisinos. Tanto es así que se queja muchas veces en su diario de no recibir París noticias fidedignas del frente: mientras todos los periódicos (fuente única y exclusiva de información para los ciudadanos; en la era previa a la radio, el periodismo tenía la condición sagrada del mensajero, del exégeta y del oráculo, tal era la influencia de lo que se escribía y publicaba en el estado de ánimo de los ciudadanos, paradigma de ello el mismo Gaziel, cuya primera actividad rutinaria todos los días era comprar o hacerse traer los periódicos) sostienen que los alemanes están siendo estorbados, detenidos y hasta derrotados en Lieja, los soldados del Káiser atravesaban Bélgica y llegaban hasta el Marne siguiendo el Plan Schlieffen-Moltke sin que nadie en París lo sospechara.

“Al despedirme de mi amiga y comprar los periódicos de hoy, no he podido menos que notar la profunda e irreductible contradicción que hay entre las noticias que nos llegan por conductos de las personas conocidas y las publicadas por la prensa de la capital”.

Gaziel es un extranjero en una urbe tomada por el miedo. Los parisinos, ante sus ojos, exhiben ese miedo y espantan el espanto cada uno a su modo: algunos, el mismo día de la declaración oficial de guerra, recorren los bulevares agitando banderas tricolores y cantando La Marsellesa, acogiéndose a lo sagrado de la religión cívica, como aquel vídeo de la noche de los atentados de París del pasado noviembre en el que un grupo de franceses entonaban su himno nacional al ser evacuados del Stade de France; casi todos temen por el destino de padres, hermanos, novios, tíos, primos y parientes. Todos los hombres son movilizados, en democratísimo alistamiento masivo: todos interrumpen sus obligaciones cotidianas, todos ponen en suspenso sus vidas, muchos para no regresar a ellas nunca más. Todo por Francia, el hogar invadido, hollado por la bota del enemigo ancestral, aquel que desde la claudicación imperial de Sedán hacía cuarenta años todo el país aguardaba para cobrarle la factura. En cierta manera, la III República Francesa nació con aquella huella impresa en la carne: un régimen parido tras una doble derrota, la rendición de Napoleón III ante Bismarck y la carnicería de La Comuna. 1914 tenía esa resonancia casi bíblica que espoleó el patriotismo e hizo de París una acrópolis amurallada tras la que se parapetó toda Francia.

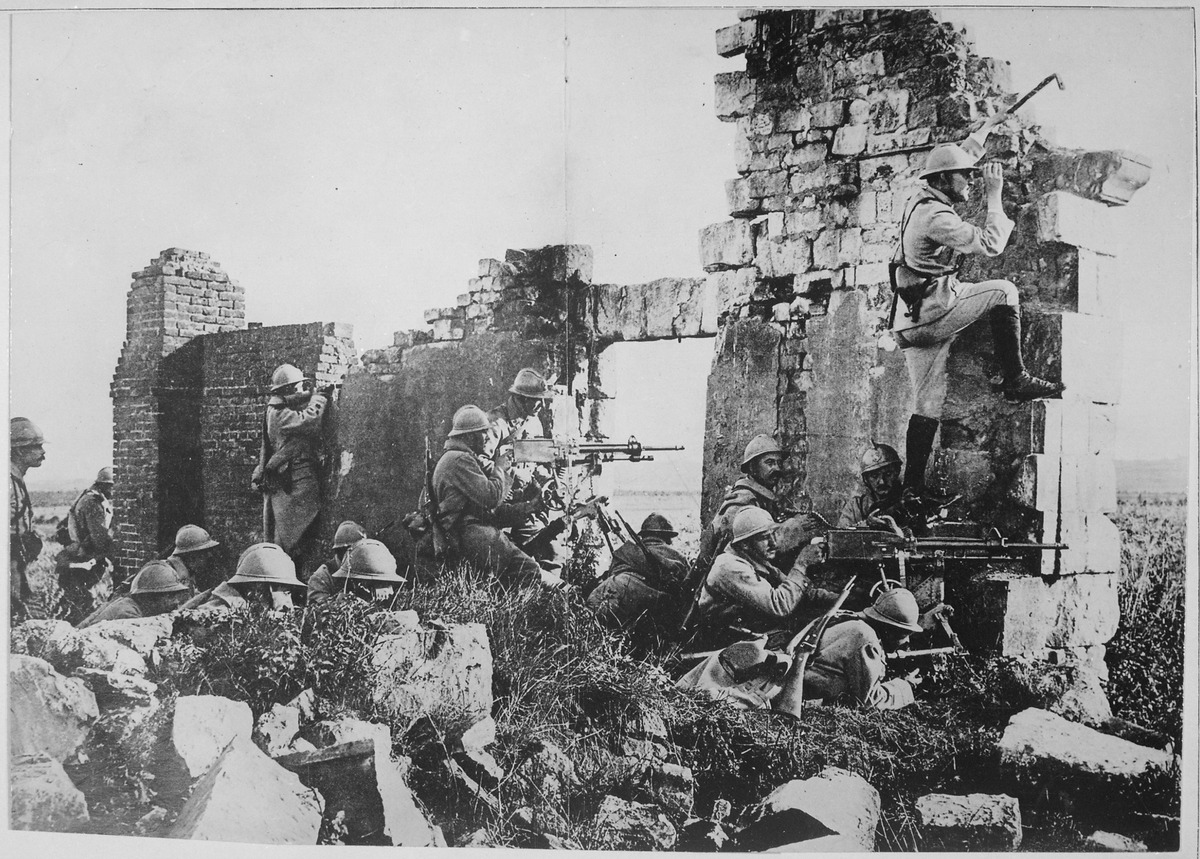

Pero Gaziel también tiene España siempre en su memoria. Catalán moderno, hijo de industrial enriquecido por el comercio del corcho, de pueblo pero criado en Barcelona, culto, inquieto, tranquilo, trabajador, las etapas finales de su educación corrieron bajo los auspicios de los líderes políticos de la vieja Lliga Catalana: Gaziel era el paradigma de la nueva Catalunya urbana, pero arraigada a la tierra por la vía de la propiedad y de la renta; catalanista pero sólo culturalmente, emocionalmente; siempre habla en su Diario de él mismo como español, viéndose a sí mismo como parte de una vanguardia que pretende cambiar España desde Catalunya. Gentleman exquisito, hijo de la burguesía, se relaciona, naturalmente, con la burguesía, media y alta, incluso pequeña nobleza francesa -savia del II Imperio, como él mismo la llama- que conforma la sociedad, el mundo, de París. Es decir, la cabeza de la caput mundii. De esa clase social es el paño humano que aparece en su Diario, aunque también obreros del faubourg, trabajadores cuyo izquierdismo es el nervio de la disputa política de la III República, fracturadísima, en aquel verano de 1914. No obstante, el patriotismo, la religión cívica, es transversal en Francia, interclasista; esa es la gran diferencia y la tremenda ventaja de la doulce France respecto de sus enemigos béligos y sobre todo, para Gaziel, respecto de España. Un patriotismo encarnado por la solidaridad común ante el sacrificio; un patriotismo igualitario que los hace a todos padecer, llorar y sangrar a la vez, sin distinción de credos, de razas, de cuna, de faltriquera. Un patriotismo que lleva a la trinchera al rico y al pobre, al profesor universitario, al soldador, al cura, al periodista y al campesino (“todos, agachando la cabeza, empujan como un solo hombre”) y sobre todo, al proletario, al socialista, víctima más numerosa de la guerra que va, como el chauvinista, como el señorito, a pagar “el tributo de sangre” para defender Francia de la barbarie germánica.

Pero Gaziel también tiene España siempre en su memoria. Catalán moderno, hijo de industrial enriquecido por el comercio del corcho, de pueblo pero criado en Barcelona, culto, inquieto, tranquilo, trabajador, las etapas finales de su educación corrieron bajo los auspicios de los líderes políticos de la vieja Lliga Catalana: Gaziel era el paradigma de la nueva Catalunya urbana, pero arraigada a la tierra por la vía de la propiedad y de la renta; catalanista pero sólo culturalmente, emocionalmente; siempre habla en su Diario de él mismo como español, viéndose a sí mismo como parte de una vanguardia que pretende cambiar España desde Catalunya. Gentleman exquisito, hijo de la burguesía, se relaciona, naturalmente, con la burguesía, media y alta, incluso pequeña nobleza francesa -savia del II Imperio, como él mismo la llama- que conforma la sociedad, el mundo, de París. Es decir, la cabeza de la caput mundii. De esa clase social es el paño humano que aparece en su Diario, aunque también obreros del faubourg, trabajadores cuyo izquierdismo es el nervio de la disputa política de la III República, fracturadísima, en aquel verano de 1914. No obstante, el patriotismo, la religión cívica, es transversal en Francia, interclasista; esa es la gran diferencia y la tremenda ventaja de la doulce France respecto de sus enemigos béligos y sobre todo, para Gaziel, respecto de España. Un patriotismo encarnado por la solidaridad común ante el sacrificio; un patriotismo igualitario que los hace a todos padecer, llorar y sangrar a la vez, sin distinción de credos, de razas, de cuna, de faltriquera. Un patriotismo que lleva a la trinchera al rico y al pobre, al profesor universitario, al soldador, al cura, al periodista y al campesino (“todos, agachando la cabeza, empujan como un solo hombre”) y sobre todo, al proletario, al socialista, víctima más numerosa de la guerra que va, como el chauvinista, como el señorito, a pagar “el tributo de sangre” para defender Francia de la barbarie germánica.

Un patriotismo que extraña con envidia el buen Gaziel, con amargor noventayochista puro. Calvet, afrancesado hasta la médula, trasciende en su diario la nostalgia, el spleen, por lo que es España y lo que es Francia, planetas separados en galaxias distintas:

“Tanto el sacerdote como la dama acababan de decir cosas que a mí me parecían enormes, no habiéndolas escuchado nunca hasta  entonces. Y es que, mientras los oía, sin querer yo pensaba en España. Allí, un prelado y una burguesa de las más granadas no habrían hablado así. Yo, al menos, de la gente de iglesia y la gente rica que conocía no tenía ni la más remota experiencia de que se comportasen así ante el más grande de los infortunios que puede sufrir la patria, que es la guerra, y sobre todo, una guerra no querida, impuesta. Todavía era suficientemente joven para recordar como si fuera ayer mismo lo ocurrido en España a resultas de la guerra de Cuba, en 1898, que los Estados Unidos de América nos impusieron por fuerza, como ahora los alemanes lo hacen con Francia. Entonces, de seminaristas, capellanes, frailes o monjes, no fue ni uno a la guerra antillana, excepto por azar o por espíritu militar; y de burgueses, altos, medios o bajos, ni de menestrelaes con tienducha o campesinos con cuatro ahorrillos, todavía menos.

entonces. Y es que, mientras los oía, sin querer yo pensaba en España. Allí, un prelado y una burguesa de las más granadas no habrían hablado así. Yo, al menos, de la gente de iglesia y la gente rica que conocía no tenía ni la más remota experiencia de que se comportasen así ante el más grande de los infortunios que puede sufrir la patria, que es la guerra, y sobre todo, una guerra no querida, impuesta. Todavía era suficientemente joven para recordar como si fuera ayer mismo lo ocurrido en España a resultas de la guerra de Cuba, en 1898, que los Estados Unidos de América nos impusieron por fuerza, como ahora los alemanes lo hacen con Francia. Entonces, de seminaristas, capellanes, frailes o monjes, no fue ni uno a la guerra antillana, excepto por azar o por espíritu militar; y de burgueses, altos, medios o bajos, ni de menestrelaes con tienducha o campesinos con cuatro ahorrillos, todavía menos.

¿Qué pasó? ¡Todos se fundieron! Los unos, pagando a un voluntario pobre que fuera a hacerse matar en lugar del hijo propio; los otros, amparándose en las vestiduras sagradas y los privilegios fabulosos establecidos en el Concordato. Todavía no hace cinco años, en 1909, yo estuve en peligro de tener que ir como soldado a Marruecos, después de la movilización parcial (una nadería comparada con esta que ahora afecta y conmueve a toda Francia), que en Barcelona trajo como consecuencia aquel guirigay monstruoso, modelo de anarquía pura, tanto de arriba como de abajo, conocido con el famoso nombre de La Semana Trágica. Pues bien: lo único que se les ocurrió a mis padres al ver la amenaza que se me podía venir encima de un momento a otro fue quitarme de en medio, hacerme salir del país y que fuera a pasar una larga temporada a Francia, aquí mismo, a París, a verlas venir, para escaparme si venían mal dadas.

¿Cómo hubiera osado mi madre ni en sueños, burguesa modélica, católica y practicante, hablar de mí como lo acababa de hacer la archiburguesa Goguéry de su hijo? Y si hubiera perdido la sensatez hasta atreverse a decir de mí ante los sacerdotes, bastante eminentes que frecuentaba, lo que la dama francesa había proclamado exaltadamente de su hijo, que prefería verlo muerto luchando que rendido sin lucha, sin duda su actitud habría sido considerada como un arranque de locura, y se habrían encontrado suficientes cánones, distingos, sentencias de moralistas acreditados y otras eximentes para demostrar que ella había hecho santamente enviándome a París a pasar unas largas vacaciones…el patriotismo, como la religión, a pesar de llamarse de la misma manera, difiere de un país a otro como la noche del día”.