Del fuego y la palabra nació el relato. Y del relato nació la épica, en hogueras de campamento donde se narraban hazañas de caza o de defensa frente a fieras salvajes. La épica la encarnaba entonces una persona que derrotaba a una bestia espantosa, y con ello representaba la lucha de todos por sobrevivir entre las terribles fuerzas de la naturaleza. A fuerza de repetirse y exagerarse, esas historias terminaron conformando un arquetipo que acompañó a la humanidad en lo sucesivo: Hércules, Sigurd o San Jorge; león de Nemea, hidra o dragón… A lo largo de milenios y de sus innumerables variantes, la eficacia de este mito como ejemplo –su épica, justamente– radicaba en que las sociedades humanas seguían estando subordinadas a la naturaleza. Por más complejas que fueran, por muy grandes que fueran sus logros técnicos, por más que hicieran retroceder al bosque, las sociedades de base agraria terminaban siempre mirando al cielo y temiendo a los elementos. El perpetuo esfuerzo del campesinado por imponerse a un entorno hostil se correspondía con la perpetua lucha del héroe contra la bestia salvaje.

La industrialización invirtió definitivamente esa relación de fuerzas, y la naturaleza comenzó a retroceder y ser doblegada por los humanos, de un modo antes inimaginable. En tales condiciones, el mito del héroe y el monstruo tenía necesariamente que definirse de una nueva forma. De ello se encargarían en primer lugar los escritores, cuyas novelas habían sustituido a las epopeyas y romances de las sociedades precapitalistas. En 1851 Herman Melville publicó su magistral Moby Dick, situando la acción en un contexto muy concreto: el de la caza de ballenas emprendida a escala industrial desde comienzos del XIX, para surtir a los mercados internacionales del preciado aceite de estos cetáceos. Melville escribía en los albores del desastre ecológico de hoy, pero ponía el foco en la épica del enfrentamiento del héroe contra la bestia. O mejor dicho, en lo que quedaba de esa épica en un tiempo de armas de fuego y máquinas de vapor. En su libro, Ahab –el febril capitán del Pequod– está condenado al fatal cumplimiento de una misión heroica: dar muerte al feroz cachalote blanco. Como Ulises, Ahab está en posesión de un barco y una tripulación; y como Ulises, Ahab está dispuesto a arrastrarlos a los mayores peligros. Pero las motivaciones de Ahab no tienen nada que ver con las de un héroe clásico: no ha de acabar con Moby Dick por mandato real o divino; ni para salvar a una comunidad amenazada por la fiera; ni para cumplir con los imperativos morales de su clase social. Ha de hacerlo para vengarse de la ballena blanca, que años atrás le arrancó una pierna. Su motivación es estrictamente personal, responde a una obsesión privada, y por tanto su empecinamiento no hace que sus contemporáneos le vean como un héroe, sino como un loco.

A diferencia de un héroe clásico, Ahab no sobrevivirá a Moby Dick. Su personaje encarna por última vez el arquetipo del héroe contra la bestia, en un mundo donde la técnica ya permite aniquilar anónimamente –por millares y sin gloria alguna– a las ballenas, los bisontes o los elefantes. Un mundo donde el destino de los hombres ya no es regido por los dioses, sino por sociedades anónimas cuyo Olimpo son las bolsas de Ámsterdam, Londres o Nueva York. Por eso Ahab es un héroe trágico, y por eso la épica de Moby Dick es una épica tan crepuscular y desoladora como su catastrófica escena final.

Pese a su valía, la novela de Melville tuvo un escaso éxito, que no auguraba la fama posterior de la ballena blanca. Puesto que las mitologías del capitalismo avanzado las produce el cine, lo que contribuyó decisivamente a fijar en el imaginario colectivo la imagen del terrible cetáceo fue el film de John Houston Moby Dick, estrenado en 1956. Poco después, en la década de los sesenta, se crearían condiciones óptimas para la revisión de los viejos mitos: todas las contradicciones internas de los EE UU se agravaron hasta el límite, y los ideales e ilusiones de la Norteamérica blanca sufrieron un cuestionamiento radical. Serán dos cineastas surgidos de ese contexto los que ofrezcan sendas relecturas del arquetipo del héroe contra la bestia.

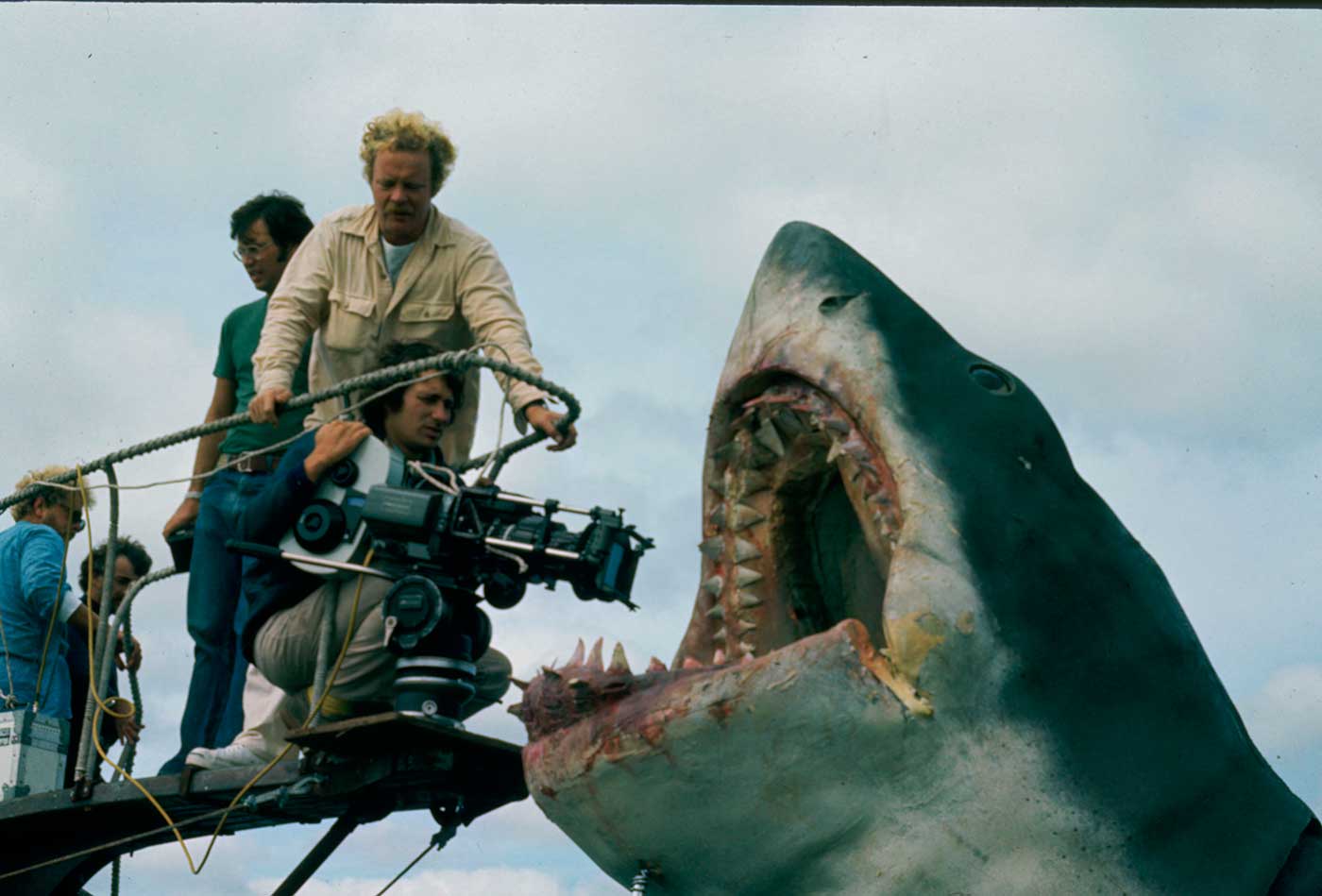

En primer lugar, Steven Spielberg obtuvo un éxito arrollador con Tiburón (Jaws), un abierto

homenaje a Moby Dick estrenado en 1975. Incluye una especie de Ahab de andar por casa llamado Quint (Robert Shaw), aunque será el policía Martin Brody (Roy Scheider) quien consiga acabar con la fiera. Lo más sorprendente del planteamiento de esta excelente película es el escenario elegido para las fechorías del monstruo: un soleado pueblecito vacacional, cuyas autoridades pretenden ocultar la gravedad de la situación para no perjudicar a la industria turística. Bussines is bussines. El ocio de la clase media, amenazado por el último representante de la naturaleza salvaje. Un contexto tan banal, tan estéril para cualquier clase de épica, que por contraste termina dotando de una suerte de absurda grandeza a los esfuerzos de Brody y los suyos. Pues aunque carezca del oscuro magnetismo de Ahab, Brody está mucho más cerca que él de la épica clásica, ya que es empujado a la lucha por un profundo sentido del deber, de la obligación cívica que le ata a la comunidad. Aunque ésta no sea más que una colonia de bañistas idiotas, gobernada por irresponsables.

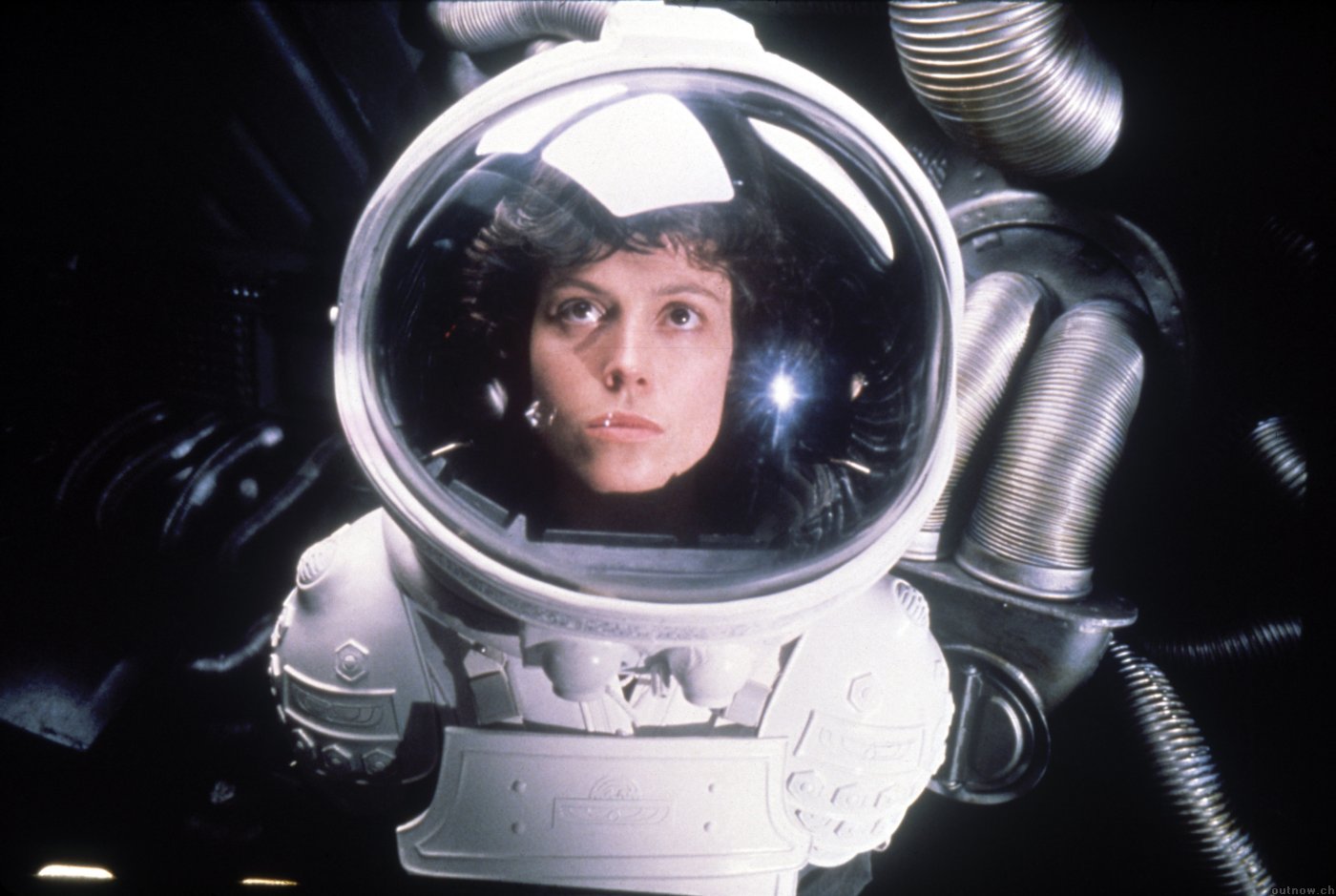

Con Alien (1979), Ridley Scott llevará al paroxismo la distorsión del arquetipo clásico, y con ello hará posible su renacimiento después de que Melville, literalmente, lo liquidara. Ya no tenemos un héroe, sino –¡por fin!– una heroína: la suboficial de vuelo Ellen Ripley (Sigourney Weaver), un personaje a la altura del mito ancestral que se dispone a encarnar. La bestia no es un producto, ni siquiera fantástico, de la naturaleza. Al menos de la naturaleza terrestre. De hecho, es mejor no intentar imaginar qué clase de ecosistema ha producido a una criatura semejante. El tiburón de Spielberg, Moby Dick o la hidra de Lerna eran ejemplares únicos, pero el octavo pasajero es uno entre muchos. Un humilde representante de su especie, dispuesto a convertir en un infierno el carguero espacial Nostromo, sórdida astronave fordista dedicada al transporte interplanetario de minerales.

Hay que tener claro que, aparte de ser un horror en sí mismo, el alienígena que persigue a Ripley es también una inversión. Porque la Weyland-Yutani Corporation, propietaria del Nostromo y de su carga, ha decidido trasladarlo a la Tierra para estudiar su posible rentabilidad. De su particular metabolismo podrían derivarse novedosos medicamentos, armas biológicas, materiales para la construcción, o cualquier otra cosa que haga subir las acciones de Weyland-Yutani. La eventualidad de que el depredador alienígena escape y quede suelto en nuestro planeta no sería más que otro de esos efectos secundarios de la economía, a los que tanto nos hemos acostumbrado.

Lo que a Ripley se le presenta en términos inmediatos como un problema de supervivencia, no deja de ser en el fondo un problema de precariedad laboral. En efecto, la tripulación del Nostromo no ha leído la letra pequeña de su contrato basura: resulta que, legalmente, la carga de la nave tiene prioridad sobre la vida de los tripulantes. Y como la carga de la nave ahora es el monstruo, ellos tienen que morir en aras de los dividendos de Weyland-Yutani. El miedo silencioso y soterrado que sentimos en el centro de trabajo estalla aquí como terror abierto y sanguinolento. No hay inspección, ni sindicato, ni convenio colectivo que valga. A muy poca gente –en la pantalla del cine, quiero decir– se le ha recordado de manera tan brutal que el capital está por encima de la vida humana.

Si vamos al fondo de las cosas, la actualización del arquetipo efectuada en Alien es tan profunda que el monstruo ya no simboliza la fuerza de una naturaleza vencida, sino la de un capitalismo salvaje que escapa por completo a nuestro control, y que es ya nuestro único medio ambiente. Afortunadamente, Ripley consigue sobrevivir y aniquilar a la bestia. Para ello ha puesto en juego valor y astucia, atributos de los héroes clásicos, demostrando pertenecer al linaje de Hércules y Ulises. Su aliento épico es digno de hogueras paleolíticas o salones homéricos: Ripley ha conseguido salvar el mito para los tiempos del turbocapitalismo.