Un caldibache, como diría mi padre, que es de un pueblecito de Cáceres, es el café del norte de Europa. Sin cuerpo, sustancia ni apenas gusto, el cafetucho –lo llamo de esta manera aunque el término se refiera al cuchitril en el que nos atrevamos a entrar a tomarlo y no a la bebida en sí- de los escandinavos y no tan escandinavos es un auténtico caldibache.

Quedan claras desde ya, desde el minuto uno, al menos dos cosas: que he estado bastante más allá de los Pirineos y que tomo café. Lo primero no tiene mayor importancia, si bien ha sucedido en varias ocasiones en moto, y lo segundo… Esto último, más que suceder, acaece: es algo superior a mí. Es como un fenómeno de la naturaleza; de la particular naturaleza del que escribe, frente a la que un servidor no puede hacer nada. Bebo mucho café, es cierto.

En moto, decía. La moto me ha llevado a muchos lugares. La última vez que realicé un viaje sobre dos ruedas fue hace casi cuatro años. Sicilia. En una Vespa GTS 300 Touring. Con ella recorrí la isla más extensa del Mediterráneo durante ocho días del mes de agosto de 2011. Tres mil quinientos kilómetros en una semana y un día. Echen cuentas. Sin aliento entregué las llaves al dueño del concesionario que me la alquiló.

Ni yo mismo me explico cómo aguanté ese ritmo de kilometraje diario durante ocho largas jornadas y me cuesta todavía más teniendo en cuenta las altas temperaturas que se ensañaron conmigo en aquel viaje. En realidad sí lo sé, y ustedes tal vez también. Me gusta el café y, ¡oh, sorpresa!, consumo bastante. Café, digo.

Non ristretto, ma ristrettissimo. Definición de café siciliano: cortísimo. Nunca he reparado en pensarlo pero ahora, escribiendo esto, he llegado a la conclusión de que en una taza de cafetucho del norte de Europa cabrían, pues qué sé yo, del orden de veinte o veinticinco cafés -ahoooora sí- sicilianos.

“¡Qué generosos son los nórdicos!”, podría pensar uno, pero no. No es la bondad lo que les mueve. Ni el más avezado y vivales (gracias de nuevo, papa) crítico gastronómico, por mucho que escribiera para el New York Times, si se diera el caso, ha sido capaz todavía de explicarse el supuesto porqué del café del norte de Europa…. ¿He dicho café? ¡Cafetucho, perdón!

Que me pirre tanto el café, sin embargo, no significa ni mucho menos que entienda. De café, digo. Una cosa no va acompañada de la otra, al menos en mi caso. Pero eso sí, cuando estuve en Sicilia alcancé una media que ni CR7, Messi y Meho Kodro marcando goles en un partido juntos. En torno a ocho cafés diarios me tomé durante aquellas vacaciones en Sicilia. Ocho por ocho sesenta y cuatro. ¡Toma ya!

Lo bueno del café siciliano, ciñéndonos en exclusiva al tema económico, es su precio. Si no recuerdo mal, el más caro me costó 1,20 euros; el más económico, la mayoría de ellos, estaba en sesenta céntimos. Más que pagar por tomarlo, tenía la sensación de aportar la voluntad. Lo mejor de este café, por otra parte, pasando ya al terreno de mi adicción, es su sabor. Ese sabor. Ristretto, concentrado. Fabuloso.

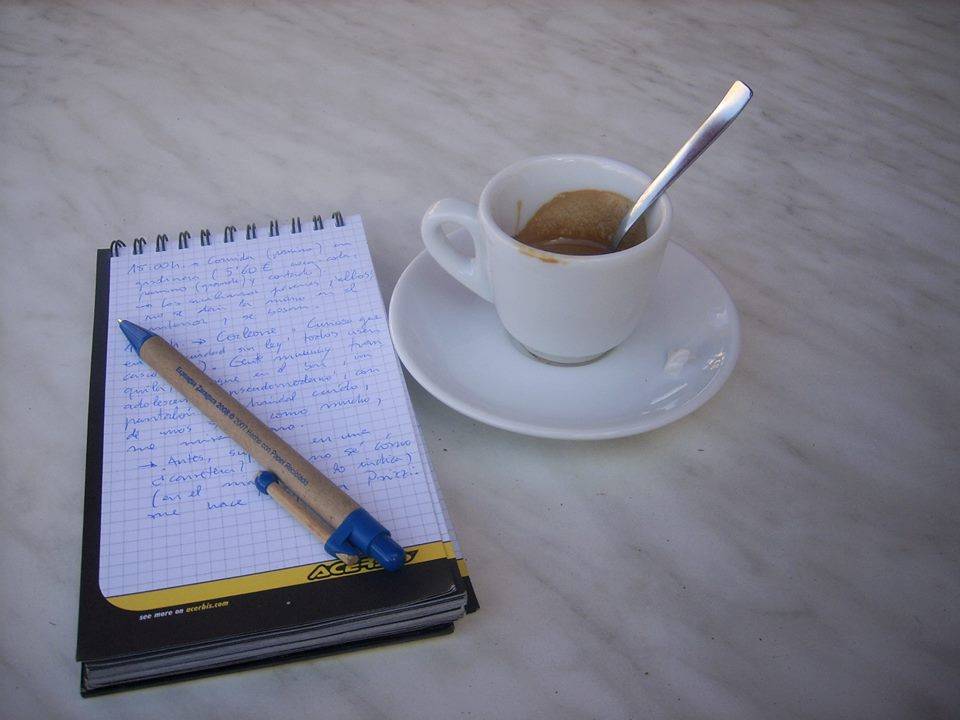

Durante aquel viaje mi situación económica era lo suficientemente boyante como para poder llevar conmigo una libreta y un bolígrafo, y me propuse tomar notas acerca del sabor de cada uno de los cafés que me bebía, todos ellos en pueblos o ciudades diferentes. Decía antes que no entiendo de café, mas como a postureo no me gana nadie, al degustarlo me regía siempre por el mismo protocolo: me sentaba en la terraza del local, cigarro en ristre, daba un pequeño sorbo, hacía como que pensaba -entornando los ojos y mirando a la lontanaza; las cosas o se hacen bien o no se hacen-, abría la libreta y empezaba a apuntar. “El café de Trapani tiene bastante más cuerpo que el de Agrigento”, “Me ha sorprendido gratamente el sabor chocolatado (sic) del cortísimo café de la bonita Sant’Elia, muy parecido al de Noto, aunque menos dulzón”, “Bravissimo por el excelente café de Catania”, etcétera, etcétera, etcétera. Todo mentira, por supuesto, pero ¿ lo bien que me lo pasaba yo qué, eh? Y cómo se me hinchaba el pecho cuando me miraba la gente mientras anotaba, a lo viajero del siglo XIX.

Era todo postureo, repito, si bien hay algo que es totalmente cierto: dónde encontré el que me pareció el mejor ristretto de la isla. Ni más ni menos que en Corleone, un pueblo de la Sicilia profunda en el que entré, todo sea dicho, con un poco de temor –Corleone, no digo más; Cor-le-o-ne- y del que salí con un sabor de boca delicioso. Por el café, básicamente, porque además era de los de sesenta céntimos.

Despidiéndome del lugar que parió al siciliano más genuino, a la vez que ponía en marcha mi Vespa, miré la plaza del pueblo preguntándome qué carajo se le había perdido a Don Vito en América, con el café que tenían allí. Claro, así le fue luego.