A mediados del siglo XVIII, el erudito peruano Pedro Peralta y Barnuevo aseguraba que su patria desempeña una función clave para la economía mundial, al ser la fuente de la prosperidad de la superpotencia de la época: “A Inglaterra mantiene la opulencia, a la opulencia mantiene el comercio, al comercio mantiene el Perú, al Perú mantiene Lima, luego Lima (mantiene) a Inglaterra”. ¿Exageración nacionalista, tal vez? No del todo. Por sus enormes reservas de metales preciosos, el virreinato sudamericano despertaba la codicia de los europeos. La lengua castellana reflejaba esta realidad con expresiones como “valer un Perú”, utilizada como sinónimo de riqueza desmesurada.

El dominio de los españoles se remontaba a dos siglos atrás, cuando Francisco Pizarro había destronado al emperador inca Atahualpa. Necesitado de una sede para su gobierno, el conquistador la fundó un 18 de enero de 1535, según consta en acta. ¿Sobre un espacio vacío o, por el contrario, en el territorio de Taulichusco, un cacique local? La segunda posibilidad parece más plausible. Según la investigadora Berta Ares Queija, los conquistadores, al construir la ciudad, expulsaron a la mayoría de indígena a los alrededores.

Una tradición extendida apunta que Pizarro bautizó Lima como “Ciudad de los Reyes” porque quedaba reciente la festividad de los Magos, el 6 de enero. Otra explicación, más verosímil, apunta que se refería a los monarcas españoles. El territorio de la nueva urbe se hallaba en el valle atravesado por el río Rímac, término que en lengua quechua significaría, supuestamente, “el que habla”. Se ha dicho que este podría ser el origen del nombre “Lima”, palabra que sería una hispanización de Rímac, pronunciado “limac” en el dialecto de la costa. No obstante, esta hipótesis también plantea problemas. No es el menor el hecho de que, en quechua, “el que habla” sea en realidad simi çapa. En cualquier caso, lo que podemos asegurar es que los nombres de “Lima” y “Ciudad de los Reyes” coexistieron, aunque el primero fue de uso común y el segundo más bien reservado a la documentación oficial.

En esos momentos, el territorio limeño era una zona fértil que los españoles les parecía paradisiaca. Un cuarto de siglo después de la creación de la ciudad, cierto religioso dominico todavía podía decir que existía una arboleda tan tupida que los españoles podían andar “dos leguas sin que les diese el sol”. Más tarde, con el crecimiento urbano, se produciría una deforestación radical. Seguramente, la ausencia de árboles modificó el clima, con el consiguiente descenso de la pluviosidad. En la actualidad, la lluvia característica de la capital peruana, la célebre “garua”, se distingue por ser escasa y fina en extremo.

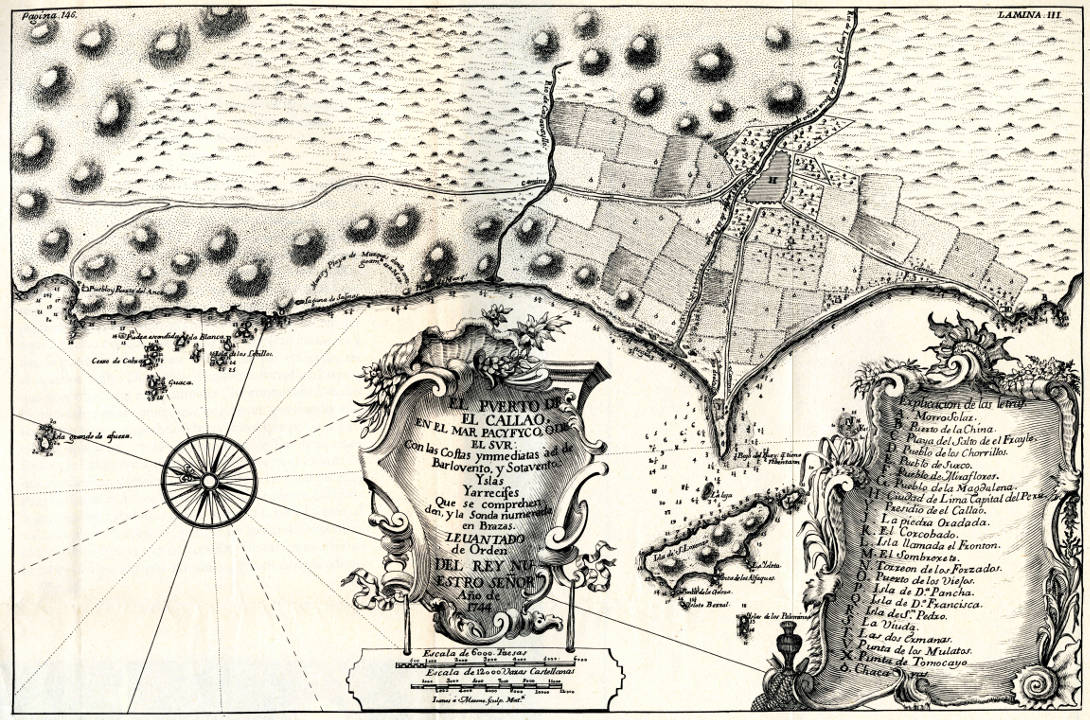

Aunque Lima poseía un serio inconveniente, la frecuencia de movimientos sísmicos, contaban más las ventajas. Sobre todo su ubicación, en un punto estratégico entre en la ruta que comunicaba Panamá con Chile. Por otra parte, los españoles tuvieron en cuenta que allí iban a parar diversos caminos incaicos, hecho que favorecería el traslado de la plata y el oro desde las minas peruanas. A doce kilómetros, en la costa del Pacífico, se instalaría el puerto de El Callao, la vía de contacto con el mundo exterior, puerta de entrada de un importante tráfico humano y mercantil

Las dificultades para los colonos se iniciaron muy pronto. Una rebelión indígena, en nombre del soberano Manco Inca, puso cerco a Lima. 50.000 hombres, el grito de “¡a la mar, barbudos!”, pusieron a Pizarro en un serio aprieto. El extremeño pudo salvarse gracias al apoyo que le prestaron líderes locales enemigos de los incas, en especial el señor de Huaylas. Consiguió así que miles que los indígenas pelearan por miles a su lado, además de proporcionarle forraje, leña y alimentos.

La corte de Perú

En 1542 se estableció el virreinato, siete años después de la creación de su homólogo mexicano. La Ciudad de los Reyes, de esta manera, se convirtió en el centro del reino peruano, el punto donde residían las instituciones civiles y eclesiásticas. Cuzco, la capital histórica de los incas, quedó relegada. A partir de entonces, la dualidad Lima-Cuzco reflejaría los contrastes de un territorio fuertemente escindido entre la costa, de mayoría blanca, y la sierra, de mayoría indígena.

En esos momentos, el país vivía una época de guerras civiles entre los conquistadores. Sus luchas intestinas llevaron a la muerte a Pizarro, asesinado en 1541. Su hermano Gonzalo encabezó una rebelión de los conquistadores contra la Corona, en protesta por las leyes que limitaban su poder sobre los indígenas. Durante los enfrentamientos, los sublevados ejecutaron a Blasco Núñez de Vela, el primer virrey. Sería el tercero, Andrés Hurtado de Mendoza, el encargado de alcanzar la pacificación tras varios años de continuas turbulencias. Lo consiguió con métodos expeditivos: ordenó ejecuciones y destierros de sediciosos, unas 800 personas según sus propios cálculos. También organizó expediciones militares para deshacerse de soldados problemáticos. En Lima, por otra parte, hizo confiscar las armas en manos de particulares

Pero la figura más decisiva a la hora de consolidar el virreinato fue Francisco de Toledo, protagonista de un largo gobierno entre 1569 y 1581. Por su amplia tarea organizadora se le comparó con Solón, el legislador de la Antigua Grecia.

El virrey era la representación directa del monarca. Por eso mismo, el cargo estaba en manos de personajes de la alta nobleza, incluso príncipes como el de Esquilache (1615-1621), nieto de San Francisco de Borja. Sin embargo, por más que fuera “el alter ego del soberano”, disfrutaba de un poder más reducido. Porque disponía de un mandato limitado, por lo general de tres a cinco años, y por la necesidad de llegar a pactos con las élites locales. No obstante, también es cierto que disfrutaba de una amplia autonomía por la considerable distancia respecto a la metrópoli.

A su alrededor se desarrolló una corte que reproducía, a pequeña escala, el modelo de la española. En palabras del historiador peruano Eduardo Torres, este era el espacio que constituía “el centro de la negociación permanente entre el virrey y la élite criolla”. Dicho de otra forma: la aristocracia peruana buscaba, a través de la mediación del poder ejecutivo, un acceso a cargos políticos o cualquier otro premio.

La distribución de prebendas se convertía en una fuente de conflictos dentro de los grupos privilegiados, al generar resentimiento entre aquellos que se veían postergados por el favoritismo del gobernante. En teoría, el virrey debía favorecer a la clase dirigente local para ganarse sus simpatías. En la práctica, su actuación tendía a repartir mercedes entre su círculo de allegados, aquellos que le acompañaban desde España a su llegada al Perú.

Pese a la distancia física, Lima mantenía un fuerte vínculo con la metrópoli expresado a través de diversas festividades. Sus habitantes celebraban, por ejemplo, los nacimientos de los príncipes o la coronación de los reyes. De esta forma, según Karine Périssat, renovaban “el contrato que las unía a la monarquía”. Los criollos adquirieron conciencia de poseer una identidad específica, ciertamente, pero lo hicieron sin cuestionar su pertenencia a la Corona española. Es dentro de este sentido de pertenencia que se desarrolla el sentimiento de americanidad.

A la sombra del catolicismo

A partir de 1545, la ciudad acogió la sede de un obispado con jurisdicción sobre diócesis de Ecuador, Colombia y Nicaragua. La Iglesia dominaba la existencia cotidiana, con una presencia de religiosos de ambos sexos que en la actualidad parece desproporcionada. En el siglo XVI, por ejemplo, un virrey calculó, horrorizado, que existían unos 3.000 sacerdotes y religiosos para una población de 6.000 habitantes. Contra lo que pueda suponerse, la vida en los numerosos conventos no siempre era un remanso de paz. En ocasiones, las disputas por elegir al superior o la superiora llegaban a la violencia, de forma que la fuerza pública se veía obligada intervenir para restablecer el orden.

El catolicismo lo impregnaba todo, desde las costumbres a la educación, ya que eran sacerdotes los que controlaban San Marcos. Esta Universidad, la más antigua de América, trató de ejercer un monopolio intelectual que fue desafiado por el Colegio de San Pablo, dirigido por los jesuitas, en activo hasta la expulsión de su orden en 1767. Tras muchos enfrentamientos se llegó a un modus vivendi y San Pablo se convirtió en una puerta de acceso a la enseñanza superior. Según el historiador Luis Martín, este centro fue “la semilla de la que brotaron todas las demás instituciones jesuitas en la Sudamérica hispana”. Además de ser un núcleo administrativo, la escuela era el lugar del que salían los religiosos que fundarían misiones en los actuales estados de Ecuador, Chile, Bolivia o Paraguay.

Los Concilios de Lima tuvieron una gran importancia a la hora de reglamentar la vida religiosa. El tercero tuvo especial relevancia, entre otros motivos por sus disposiciones acerca de los indios. En general, las autoridades eclesiásticas tendían a tratarlos como si fueran menores de edad, desde una escasa consideración hacia sus costumbres, en las que veían un continuo desenfreno alcohólico y sexual. Decir “indio”, a su juicio, equivalía a decir “bárbaro”. Aunque esta no era una categoría permanente en el sentido de que no se defendía una inferioridad natural, puesto que los interesados, a través del oportuno proceso de aculturación, podían dejar atrás su estado salvaje. Para la Iglesia, se trataba justamente de eso, de enseñar a los nuevos cristianos a vivir “con orden”.

Desde el convencimiento de que los indígenas también eran seres humanos, el clero defendió sus derechos con energía. Así, el Tercer Concilio exigió a los funcionarios civiles que trataran a los indios “no como esclavos sino como a hombres libres y vasallos de la majestad real”.

Para facilitar su evangelización, los predicadores debían utilizar las lenguas autóctonas. Esta inquietud por el conocimiento de idiomas como el quechua era compatible con la creación de escuelas, destinadas a los indígenas, en las que se enseñara “nuestra lengua española”. Por otra parte, se tomaron medidas para contrarrestar determinados abusos. A los sacerdotes, por ejemplo, se les prohibió apropiarse de los bienes de los indios difuntos. Los maestros, a su vez, no podrían utilizar a los niños como mano de obra en tareas domésticas como recoger leña.

La Iglesia, en resumidas cuentas, tendía a suavizar los aspectos más duros del régimen colonial. Respecto a los esclavos, se aprobó su derecho a casarse. La justificación enfatizaba la superioridad de las normas religiosas frente a la jurisdicción civil: “No es justo que la ley del matrimonio, que es natural se derogue por la ley de servidumbre, que es humana”.

Llegado el caso, los religiosos también podían intervenir en la defensa de la ciudad frente a la amenaza de los corsarios. Eso fue lo que ordenó el arzobispo en 1686, ante el peligro de una incursión. Se incorporaron así a filas unos 500 hombres. Por sus enormes riquezas, Lima constituía una presa muy codiciada para los ingleses, los grandes enemigos del Imperio Español. Cada año, una flota cargada con la plata del Potosí partía hacía a España. Este era uno de los grandes acontecimientos del año, consignado fielmente en el diario del sargento José de Mugaburu, una fuente insustituible para conocer el mundo limeño en el siglo XVII.

La ciudad estaba siempre alerta para prevenir los ataques enemigos o cooperar en la defensa de otros puntos del imperio. En 1685, siete barcos peruanos pusieron proa hacia Panamá para contrarrestar a Henry Morgan, el célebre bucanero.

Dos años después, el entonces virrey, duque de la Palata, mandó construir en una muralla de adobe destinada a defender la ciudad frente a incursiones piráticas. Sin embargo, esta función fue más teórica que real a falta instalaciones donde colocar artillería. Por eso, con el tiempo, según la historiadora María del Carmen Martín Rubio, “se llegó a pensar que su único destino era el de evitar invasiones indígenas”. El efecto de las fortificaciones, en definitiva, fue más el de proporcionar una seguridad psicológica que una protección real.

En el siglo XVIII, las guerras angloespañolas siguieron colocando a Lima en situación de peligro. La expedición encabezada por el comodoro George Anson se propuso atacar Lima y establecer en ella un gobierno bajo la tutela londinense. A cambio, los peruanos se beneficiarían de protección militar, libertad de comercio y libertad de conciencia. El plan, sin embargo, era poco realista. No existía ninguna posibilidad de que la población local acogiera a unos invasores extranjeros –protestantes por más señas– como a libertadores. Los británicos, en realidad, perseguían dos objetivos incompatibles entre sí: podían atacar los dominios virreinales, pero así obstaculizaban su proyecto de tender puentes comerciales con Sudamérica.

Diezmada por las tempestades y el escorbuto, la flota de Anson no llegaría a lanzarse sobre la Ciudad de los Reyes. Cuando reponía fuerzas en las islas de Juan Fernández fue vulnerable a un ataque de los españoles, pero éstos, desconocedores de su posición, no hicieron acto de presencia. En Lima, mientras tanto, el virrey, marqués de Villagarcía, impulsaba con energía los preparativos de defensa, dedicándose a reforzar las murallas y construir nuevos barcos. Temía que la conquista de la capital supusiera el hundimiento de todo el virreinato. Seguramente, Anson habría conseguido tomar la ciudad si se hubiera pasado a la ofensiva. Su prioridad en esos momentos, sin embargo, era otra: saquear los barcos enemigos. Un golpe de suerte le permitiría regresar a Europa como un héroe: la captura del Nuestra Señora de Covadonga, el galeón que hacía la ruta de Manila a Acapulco cargado de enormes riquezas.

Época de reformas

El marqués de Villagarcia representaba a una nueva casa real, los Borbones, que habían llegado al trono a principios del siglo XVIII. El cambio dinástico supuso una profunda transformación en las Indias, al inaugurarse una política centralizadora que recortó los poderes de los virreyes, con vistas a reforzar el poder del Estado. En adelante, los territorios ultramarinos perderían su autonomía para ser tratados como colonias.

Lima se sumió entonces en un periodo de cierta decadencia. En términos económicos, porque la producción de plata disminuyó respecto a siglos anteriores. En términos políticos, porque la creación del virreinato del Río de la Plata le restó influencia. En adelante. Buenos Aires se convertiría en una gran competidora de la Ciudad de los Reyes. Por otra parte, la libertad de comercio entre España y los territorios ultramarinos, decretada por Carlos IIII en 1778, significó un duro golpe para el sector mercantil. Para los comerciantes limeños, la iniciativa borbónica implicaba la legalización de una actividad perversa por definición, el contrabando.

No obstante, la idea de un declive no se puede aceptar sin matizaciones. Durante el siglo XVIII, la urbe del Rímac experimentó un apreciable crecimiento demográfico, de 37.000 habitantes en 1700 a 52.000 en 1792. Estaba población la convertía en la mayor ciudad de Sudamérica, por delante de Buenos Aires y de Santiago de Chile

El mayor momento de crisis se produciría con el terremoto de 1746, el más devastador de la historia limeña, que provocó una destrucción casi absoluta. Según un testigo de la época, el Padre Lozano, sólo 25 de sus 3.000 edificios permanecieron en pie, aunque tan dañados que tuvo que ordenarse su demolición. En cuanto a las pérdidas humanas, la cifra oficial contabilizó 1.141 víctimas, no demasiadas en comparación con la magnitud de la hecatombe material. La catástrofe se vio agravada por el potente tsunami que siguió al movimiento sísmico, que anegó totalmente El Callao.

¿Cómo superar una situación tan dramática? En aquellos momentos de desesperación, llegó a plantearse la posibilidad de reconstruir Lima en otro lugar. El plan se descartaría por su elevado coste económico pero también por las ventajas de la posición original, lo bastante próxima al océano para favorecer el comercio pero lo bastante alejada para ser una salvaguarda contra los maremotos.

El desastre implicó una remodelación a fondo de la capital peruana. Acometida, básicamente, bajo el mandato del virrey Amat, un personaje polémico por diversas razones, entre ellas el desmedido afán de enriquecimiento que se le atribuye. Por otra parte, sus amores con la célebre actriz Micaela Villegas, más conocida como La Perricholi, le otorgaron una popularidad que en Perú llega hasta nuestros días.

Amat patrocinó una política de obras públicas inspirada en la que se llevaba a cabo, de la mano de Carlos III, en Madrid. Sus criterios urbanísticos respondían a una clara motivación política: el esplendor de Lima debía reflejar la grandeza de la monarquía española.

La reconstrucción trajo una puesta al día a distintos niveles. Se construyó la Plaza de Toros de Acho, la más antigua de América del Sur. Se alzó, asimismo, el Paseo de las Aguas, nombre con en el que se conoce, en la actualidad, la plaza Navona, construida a imitación de su homónima romana. Fue también el momento en que surgieron los primeros cafés, por influencia de la moda francesa, donde se divertían las clases medias y altas.

Para prevenir futuras catástrofes, muchas de las antiguas casas de piedra se sustituyeron por edificios de adobe. Se trataba de un material con menos prestigio social, pero presentaba la apreciable ventaja de su mayor resistencia a los terremotos.

La ciudad quedó dividida en barrios, cada uno en manos de un alcalde. Estos funcionarios debían asegurar el orden público, una preocupación constante en una sociedad tan desigual como la limeña, donde los privilegiados temían la rebelión de los esclavos o de los indígenas. Para garantizar la seguridad pública, Amat expulsó de la capital a los vagabundos.

En el paisaje humano de la ciudad, sin duda destacaba la presencia de las “tapadas”, todo un símbolo de la Lima de aquel tiempo. Se denominaba así a las mujeres que salían a la calle con un velo que las cubría hasta dejar solo un ojo a la vista. ¿Forma de protegerse de los malos olores, como ha sugerido la americanista María del Carmen Martín Rubio? Fuera por lo que fuese, los observadores coinciden en que las limeñas, contra lo que podría suponerse, exhibían su indumentaria con una coquetería notable. Amparadas en el anonimato, disfrutaban de una libertad notable para hacer y deshacer a sus anchas. Por eso mismo, las autoridades intentaron una y otra vez prohibir su vestimenta. Siempre fracasaron. Las “tapadas” no desaparecerían hasta el siglo XIX, cuando las modas cambiaron.

Fiel a la metrópoli

Hasta el fin del periodo virreinal, Lima fue el baluarte más sólido del dominio español en América del Sur. Los historiadores han explicado este hecho de distintas maneras, atribuyéndolo a la fortaleza de las instituciones coloniales o la ausencia de una conciencia nacional. Para Alberto Flores Galindo, el gran historiador marxista, la clave había que buscarla en la estructura social de la capital peruana. Si los sectores blancos y acomodados del Perú colonial se mantuvieron fieles a la monarquía borbónica, fue porque necesitaban su paraguas para protegerse contra el peligro de rebelión por parte de las clases populares, a las que asimilaban, sin más, con clases “peligrosas”. Su temor se acrecentó tras la gran rebelión indígena encabezada, en 1781, por Tupac Amaru II. En la década siguiente, las noticias sobre el sangriento alzamiento de esclavos en Haití contribuyeron a que se extendiera la paranoia. ¿Y si sucedía lo mismo en Perú? Para evitarlo, la burguesía donó a la Corona, durante las guerras de independencia, más de cinco millones de pesos, además de convertir su flota mercante en barcos de guerra para combatir a los rebeldes.

Por otra parte, el orden colonial se veía reforzado por el antagonismo entre los grupos subalternos. La documentación del siglo XVIII da cuenta de las fricciones entre negros e indígenas, dos grupos que, a decir del virrey O’Higgins, eran “irreconciliables”. Su odio mutuo era más fuerte que la hostilidad que pudieran profesar hacia los españoles.

Tanto fue así que la independencia vino de la mano de ejércitos extranjeros. De ahí que se hable de ella como algo “concedido”. La historiadora Scarlett O’Phelan no comparte esta tesis tradicional, al mantener que la participación de los criollos en movimiento secesionista fue bastante mayor de lo que se suele creer. No obstante, es dudoso que el protagonismo autóctono hubiera bastado para asegurar la victoria sin los ejércitos de Simón Bolívar y de José de San Martín. Fue este último, en 1821, quien inauguró la historia del Perú republicano. No obstante, la presencia hispana se prolongaría aún tres años más, hasta la derrota final en Ayacucho.